推し活をしている人ほど、仕事と私生活どちらも充実している傾向あり!大切なのは「ワークライフ・インテグレーション」だった

2025.11.14

■連載/阿部純子のトレンド探検隊

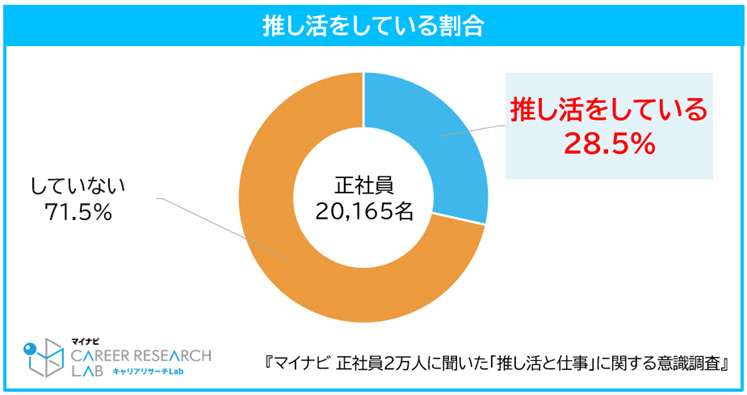

マイナビが20~50代の正社員2万人(企業規模従業員3名以上)を対象に実施した「正社員2万人に聞いた『推し活と仕事』に関する意識調査」の結果を発表した。推し活と仕事に関する調査はマイナビでは初となる。

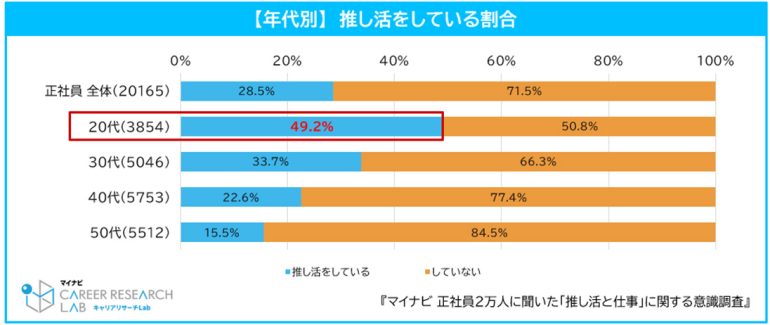

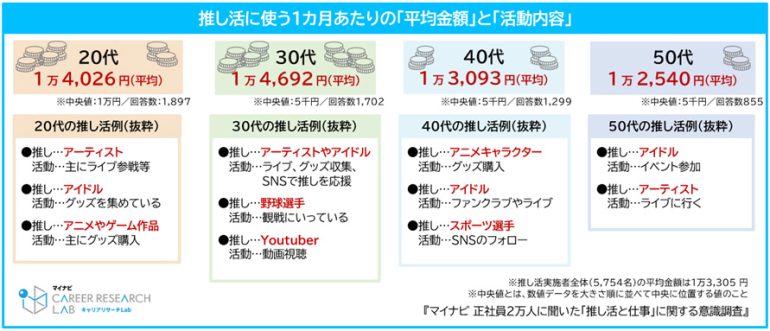

調査から、20代正社員の約2人に1人が「推し活」をしていると判明、推し活に使う金額は30代が最も高く平均1万4,692円で、推し活をしている人ほど「仕事と私生活がどちらも充実している」傾向がみられるなど、推し活と仕事の関係性が浮かび上がってきた。

出費は月平均3.9万円!自分のことをファンと認識していない「無自覚推し活層」の実態

好きなアイドルや俳優、インフルエンサー、キャラクターなど「推し」を応援する活動を「推し活」と呼ぶようになって久しい。この推し活をしている人の中には、自身が推し活…

調査を担当したマイナビキャリアリサーチラボ 研究員 朝比奈あかり氏に、ビジネスパーソンの推し活の状況や、推し活が仕事に与える影響など、調査結果から推し活と仕事の関係性について紐解いてもらった。

「推し活」をしているのは20代が一番高く、どの年代でも“推し”は「アイドル」が多い

調査対象の正社員20,165人のうち、約3割(5,754人)が「推し活」を実践しており、特に20代では49.2%と約半数に達し、若い世代で浸透していることがわかった。

推し活に使う1か月あたりの平均金額は全体では13,305円で、20代は14,026円、30代は14,692円と、20、30代は全体平均を上回る金額を推し活に投じている。

「20代に関しては、推し活に費やす1ヶ月あたりの金額がやや高い傾向にあり、一般的に20代は年収が他年代と比べて低めですので、その中でこの金額使っているということは、生活の中で推し活にかける比重が高いと考えられ、収入面や生活面において、推し活のしやすさが重要なポイントになるかもしれません」(以下「」内、朝比奈氏)

すべての年代共通で“推し”として多く挙げられていたのは「アイドル」で、活動内容はライブやグッズ購入などがメインに。

20代はアーティスト・アイドル、アニメやゲーム作品で、YouTuberやスポーツ選手が少ない傾向にあった。30代はアーティスト・アイドルに次いで野球選手、YouTuber、40代はアニメキャラクターが1位で、アイドルやスポーツ選手もあり、50代はアイドルとアーティストだった。

推し活をしている人の7割以上が「推し活は自分の人生において重要」と考えている

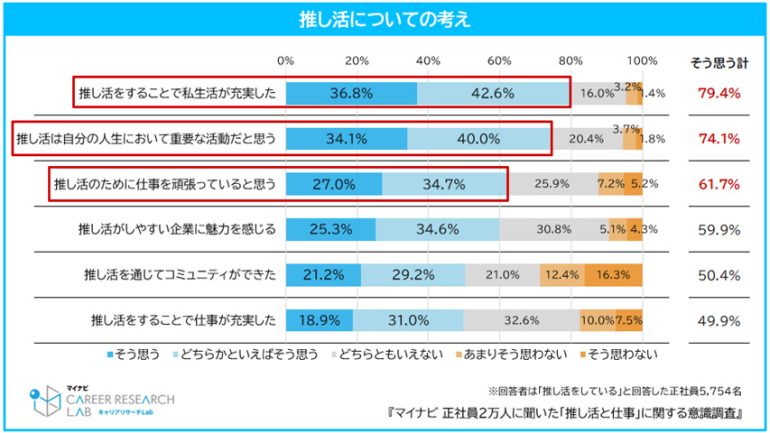

推し活についての考えを聞いたところ、「推し活をすることで私生活が充実した」と回答した人は79.4%、「推し活は自分の人生において重要な活動だと思う(74.1%)」「推し活のために仕事を頑張っていると思う(61.7%)」と続いた。

30代、40代、50代では「推し活をすることで私生活が充実した」と回答した割合が8割を超え、30代以上の充実度がやや高いことがわかった。

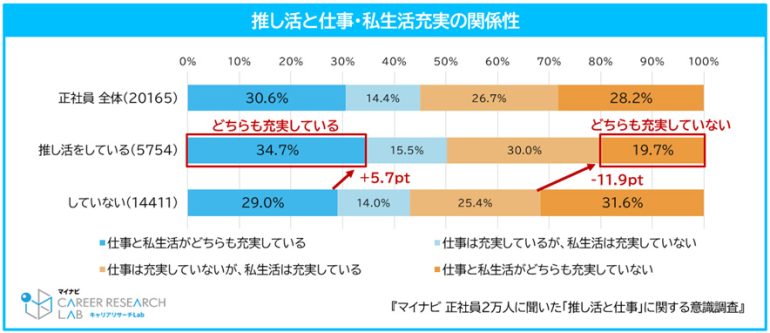

仕事と私生活の充実度合いを比較すると、推し活をしている人はしていない人に比べて「仕事と私生活がどちらも充実している」割合が5ポイント以上高く、「仕事と私生活がどちらも充実していない」は10ポイント以上低かった。

「推し活をすることで仕事が充実した」と回答したのは20代が57.5%と一番高く、推し活は仕事と私生活双方の充実に寄与している可能性がある。

「6割以上が『推し活のために仕事を頑張っている』と回答し、推し活は仕事のモチベーションにも影響しているといえます。また、人生において推し活が重要な要素だと認識している人が7割以上と多数派で、活動への熱量の高さもうかがえる結果となりました。推し活は仕事への好影響をもたらし、生活における満足度を向上させている可能性があります」

正社員の6割以上が勤め先を選ぶうえで「私生活の充実に繋がる時間や収入額」を重要視

勤め先を選ぶ際に「私生活の充実に繋がる要素」の有無が影響するかを聞いたところ、「私生活の時間が確保しやすいかどうか」では、「そう思う+どちらかと言えばそう思う」が6割を超え、「そう思わない+あまりそう思わない」を大きく上回った。

推し活の実施有無別にみると、推し活をしている人はしていない人に比べて「そう思う」が9.4ポイント高いという結果に。

「私生活が充実する収入額かどうか」でも、「そう思う+どちらかと言えばそう思う」が約7割となり、「そう思わない+あまりそう思わない」を大きく上回った。

推し活をしている人は、していない人に比べて「そう思う」が10.5ポイント高く、私生活における時間の確保のしやすさに加え、「私生活が充実する収入額かどうか」も勤め先を選定するうえで重視していると思われる。

「推し活がしやすい企業に魅力を感じる」と回答したのは全体で59.9%、中でも20代が最も高く66.8%となった。

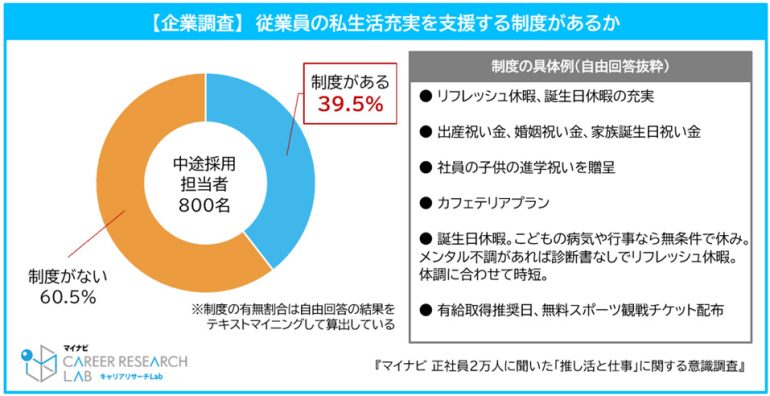

企業の中途採用担当者に「従業員の私生活の充実を支援する制度」があるかを聞くと、39.5%があると回答。制度の具体例では、「リフレッシュ休暇」、「誕生日休暇」、「時短勤務」など私生活の時間の確保につながる制度や、「祝い金」など収入増加につながる制度のほか、「スポーツ観戦チケット配布」や、「推し活休暇」、「推し活手当」を導入している企業もあり、趣味や推し活の支援にもつながるような制度を含め、多様な取り組みがみられた。

「勤め先の選定は複数の要素を踏まえて行われますが、推し活をしている人は特に、私生活を充実させるための時間と収入の両方を重視する傾向があるといえます。推し活実践者は私生活の時間を重視する傾向が強く、企業による『推し活休暇』などの支援制度がエンゲージメント向上の鍵となり得るのではないかと考えられます。

一方で、従業員の私生活充実を支援する制度が『ある』と回答した企業は約4割に留まっており、まだ導入の余地があるといえるでしょう。従業員の私生活の充実を支援することが、企業にとってもメリットになるとわかれば、今後、企業としても人材獲得、定着のために、さらに多様な制度の導入を検討されるのではないでしょうか」

推し活支援など私生活の充実支援の導入が進むかどうかについては、国が推進する「労働移動の円滑化」も影響するのではないかと朝比奈氏はみている。

労働移動の円滑化とは、働く人が生産性の高い成長産業や企業へ容易に移動できるようにし、日本経済全体の生産性向上や構造的賃上げを実現することで、背景には生産年齢人口の減少による企業の人手不足の高まりがある。

「労働移動の円滑化によって、転職が一般的になりつつあります。労働人口が少なくなり流動化も進んでいる中では、良い人材を採用して、良い人材に定着してもらうことに注力する企業が増加していくと思われます。

他社よりも好条件を提示するためには賃上げが基本になりますが、賃上げには限度があります。そこで注目されているのが『第三の賃上げ』です。従来の定期昇給である『第一の賃上げ』やベースアップの『第二の賃上げ』とは異なり、福利厚生制度の充実を通じて従業員の生活支援を行い、実質的な手取りや満足度を向上させる取り組みが『第三の賃上げ』です。

福利厚生を充実させて、『第三の賃上げ』を向上させていく流れが生まれつつある中で、私生活充実の仕組みを実施していく企業が増えるのではないかと考えています」

【AJの読み】推し活をしている人は「ワークライフ・インテグレーション」を実践している

調査を担当した朝比奈氏は、仕事とプライベートの双方を充実させて、人生を豊かにしていくという考え方「ワークライフ・インテグレーション」を、推し活実践者は体現しているのではないかと話す。

「仕事と私生活のバランスを考えるのがワークライフ・バランスですが、ワークライフ・バランスが整った先の発展形ともいえるのが、仕事と私生活のどちらも人生の構成要素として尊重し、充実させることで相乗的に人生を豊かにしていく、ワークライフ・インテグレーションです。

調査から推し活のために頑張って仕事をしている方が多いとわかりましたが、これらの方々は推し活を重視して仕事は二の次ということでは決してなく、推し活そのものが仕事のモチベーションの新しい形になりつつあるのではないかと感じています。

以前の仕事のモチベーションになる消費行動といえば、車や時計、ジュエリーなど高価なものを買うことなどが一般的でしたが、今は若い世代を中心に推し活という消費構造に変わりつつあるではないかと考えています」

今回のマイナビの調査から、推し活は仕事へのモチベーションにもつながっており、企業を選ぶうえでも、私生活が充実できる環境であるかを重要視していることが浮き彫りになった。

折しも高市首相の発言でワークライフ・バランスがクローズアップされているが、仕事と私生活のバランスを超え、仕事と私生活の両方を充実させる「推し活」は、労働人口が減少し、働き方が多様化する中で大きなキーワードになるのではないだろうか。

取材・文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE