日本では、なんらかの理由で退職した場合、次が見つかるまでの「空白期間」は極力短いほうが好ましいとされている。その期間が長いと、それだけ転職活動が不利になるというのが、一般的な社会通念だ。

そのあり方に一石を投じるのが、一般社団法人キャリアブレイク研究所の代表理事、北野貴大さん。

北野さんは、「空白期間」=「キャリアブレイク」に目を向け、人生の再構築の期間と前向きに捉えることの重要性を訴える。キャリアブレイクを経て、人生が良い方向へと一変した人が少なくないからだ。

今回は北野さんに、キャリアブレイクについて様々なことを伺った。

関心を持つきっかけは身内の退職

――履歴書では単なる「空白期間」を、キャリアブレイクという概念として注目されたきっかけは何でしょうか?

商社に勤務していた妻の退職がきっかけです。退職後、転職活動はしたのですが、前職では頑張りすぎて疲弊していたことで、1年ほど次の仕事に就きませんでした。その間、本を読んだり、旅に出たり、自分のやりたいことを見出して取り組んでみたり……。

そうするうちに価値観や感性が磨かれるなど、妻の内面が変化していくのを見ました。私も、当時は会社勤めの身であり、空白期間が意義深いものとなるとは想像すらしていませんでした。でも、妻の体験を間近にすることで関心を持ち、研究するようになりました。

欧州では文化として受容

――欧州では、キャリアブレイクは「文化」という認識だそうですね。

はい。 欧州だと離職期間は、自分を見つめ直し人生観や価値観を再構築するというポジティブな意味合いで考えられています。

欧州のなかでも、国によって差異はあります。例えばフランスは、長期休暇のバカンスがあって、長い人だと1か月くらい休みます。それが、キャリアブレイク的なリズムを作り、内面の変化をもたらすことがあります。

北欧のデンマークやオランダには、政策としてフレキシキュリティというものがあります。柔軟性を意味するフレキシビリティと、安全性を意味するセキュリティを組み合わせた造語ですね。

失業手当てや職業訓練を充実させて、会社は辞めやすく、辞めたあとも学びやすく、再就職もしやすい仕組みが作られています。

イギリスだと、ギャップイヤーがあります。高校を卒業して大学に進む前に1年間、自由な期間を過ごすことです。全員がギャップイヤーをもうけるわけではありませんが、カルチャーとして認知されています。

今の日本は、失業保険がもらえたり、職業訓練が整備されていたりなど、国の制度としては欧州の福祉国家に近い面もあります。

企業レベルでは、サバティカル休暇のような長期休暇を導入しているところもあります。ただ、本来の意味でのキャリアブレイクの認知度は、まだこれからという段階です。

情報発信と宿泊施設を通じて世に広める

――キャリアブレイクを世の中に知ってもらうため、どのような取り組みをなさっていますか?

キャリアブレイクのポータルサイトを立ち上げ、関連情報を発信しています。また、ニュースレターや『月刊無職』というリーフレットを発行しています。キャリアブレイクをテーマとした自著も2点刊行しています。

それから、OKAYU HOTELという名の宿泊施設を運営しています。コンセプトは、離職・休職中に自分の世界を広げ、深めたいと考える方のためのホテル。

そこでは、同じ境遇の人同士が話し合える食事会などのイベントも主宰しています。利用する人の年代は幅広く、北は北海道、南は台湾からと地域も様々です。

ブレイクして初めて気づくこともある

――OKAYU HOTELの利用者は、どのような内面の変化を経験されたのでしょうか。1つ事例を教えていただけますか?

介護施設で働いていたのですが、適応障害になるぐらい職場が合わず、休職した女性がいました。辞めることも考えていたようですが、会社のすすめで休むというかたちにしたのです。

キャリアブレイクという言葉を知って、心身を休めるだけでなく、何かの転機になるかと思いOKAYU HOTELに来られました。

ここで、いろいろな人と会話を重ねていくなかで、視野が広がったようです。そして、職場でしんどくなったのは、職場環境のせいではなく、自分に問題があったのではと、気づいたのです。

当初、会社に働かされて辛いという気持ちであったのが、むしろ自分に主体性がなかった、自分で考えていなかったと変わり、職場が悪いわけではないと、見方が逆転しました。

また、やりがい自体はあったこと、自身の成長の機会になっていたことも思い返して、もう一度介護の仕事をやってみたくなったそうです。それで、元の会社に戻って、今も元気に働いています。

こういったプロセスを経て復帰する方は、少なくはないですね。

他業種への転職や起業する人も

――復職以外の道を選択する人も、それなりにいるのでしょうか?

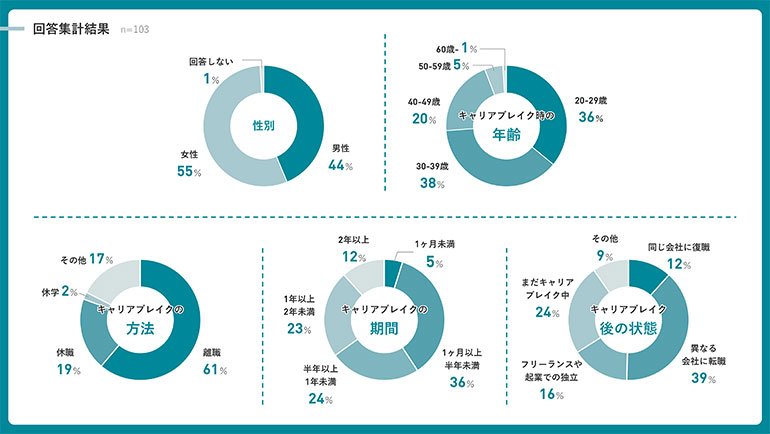

当研究所の調査では、キャリアブレイクをした後は、他の職場に移る人のほうが比率としては高いです。転職の際に、業種や職種を変える人もいますね。

会社勤務ではなく、起業やフリーランスの働き方を選ぶ人もいます。

ちなみに、キャリアブレイクの体験者は、若い世代だけではありません。調査の限りでは、40代以降の人も増えています。

子育てがひと段落したとか、早期退職したといった区切りが、キャリアブレイクの機会となるようです。どの世代でも、立ち止まりたいときってあるのだなと思います。

キャリアブレイクが受容される「風土づくり」に尽力

――キャリアブレイク研究所の代表理事として、今後はどのような活動を展開されていくのでしょうか?

1992年に育児介護休業法が施行されて以来、従業員の休暇制度がいろいろと整備されてきました。でも、制度はあっても「風土」が追いついおらず、十分には活用されていないのが現状です。

それに今の日本社会は、退職・休職の期間が長く続くのは好ましくないという意識が、まだまだ強いです。

他方で、本当は一息つきたいけれど、企業社会から弾かれる恐れからそれができず、心身ともに疲弊する人がたくさんいます。それでバーンアウトして、深刻な心身不調を招き、復帰まで半年かかるとか、そのまま退職してしまう人が後を絶ちません。

望まぬキャリアブレイクが結局起きてしまっているわけです。企業にとっても人材を失うのは痛手で、バーンアウトがもたらす経済損失は、年間で約7.6兆円という試算もあるくらいです。

そこで、キャリアブレイクを文化として根付かせるため、関心を持つ企業へ出向き研修や講演を増やしていくつもりです。そうした活動を含め、キャリアブレイクが受容される風土づくりに努めていきたいですね。

お話を伺った方:北野貴大さん

一般社団法人キャリアブレイク研究所代表、大阪公立大学大学院経営学研究科附属イノベーティブシティ大阪ラボ特別研究員。妻のキャリアブレイク体験をきっかけに、勤務していたJR 西日本グループを退職し、2022年10月に当研究所を設立。日本にキャリアブレイクを文化・風土として普及すべく活動している。著書に『仕事のモヤモヤに効くキャリアブレイクという選択肢:次決めずに辞めてもうまくいく人生戦略』(KADOKAWA)、『キャリアブレイク ? 手放すことは空白(ブランク)ではない』(千倉書房)がある。

・キャリアブレイク研究所公式サイト:https://careerbreak-lab.com

取材・文/鈴木拓也

中高年の利用者も急増、仕事をしながら旅を満喫できるサービス「おてつたび」とは?

2019年に始まった「働き方改革」が契機となり、残業時間は減る一方、副業者数や有給取得率は増えるなど、1つの職場に縛られない働き方・生き方が定着しつつある。 こ…

若手社員の間で増えている「電話恐怖症」、公認心理師に聞く克服するヒント

職場で、電話のやりとりに恐怖心を抱く若手社員が増えている。ある調査によれば、20代社員の7割以上が電話に苦手意識を持っており、悩んで退職してしまう人もいるそうだ…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE