ダイハツ・コペン。車に興味のない人でも、街で見かけたら「あっ、この車は!?」と感じるのではないだろうか。

日本独自の自動車規格である「軽」でありながら、電動開閉式のハードトップ、そしてターボ付きエンジン。何より、この車の姿は日本の道端と極めて反りが良い。一言で言えば、「浮かない」のだ。やはり、日本の地形にはこのような「小さなクルマ」が十二分の役割を発揮するのだ。

そんなコペンの次世代型の原型と思われるコンセプトカー『K-OPEN』が、ジャパンモビリティショー2025に出展された。

これが「3代目コペン」か!?

10月31日、筆者は別のメディアでの取材のために上京していた。

ただし、このメディアの仕事は夜。幸い、日中はスケジュールが空いている。そこで筆者は小学館にも話を通した上で、ジャパンモビリティショーの取材をすることになったというわけだ。このあたりはフリーライターだからこその役得である。

東京ビッグサイトを訪れた筆者は、まず真っ先にダイハツのブースに向かった。なぜか? ここには次世代コペンのコンセプトカーがあるという話を聞いたからだ。

その名は『K-OPEN』。しかし、会場の誰もがこれを「ケーオープン」ではなく「コペン」と読んでいた。

これが「3代目コペン」になっていくのは、誰の目にも明らかだった。

もちろん、『K-OPEN』はあくまでもコンセプトカーであり、これがそのまま量産されて販売されるというわけではないだろう。コンセプトカーとは、いわば「メーカーからの提案」である。一般来場者に対して「我が社ではこんなことができますよ。どうですか皆さん?」と呼びかけるのだ。

そこで高評価が得られなかった場合は、製品化はされない。しかし、「ここはいいけどあれはダメ」という声が集まったらどうだろうか? そうした声を集めるためのコンセプトカーの展示である。

「小さいからこそできること」

2年前、ジャパンモビリティショー2023のダイハツブースでは『ビジョン・コペン』というものが公開されていた。

これは初代コペンに似たフォルムの軽オープンスポーツカー……と言いたいところだが、実は660ccではなく1.3リットルのエンジンを搭載したFR車(エンジンは車体前部にあり、駆動は後輪)だった。位置付けはそれまでのコペンというよりも、マツダのロードスターに近い車と言えるものだったのではないか。

ただし、このコンセプトカーに対して「FRはいいけど、これを今まで通りの軽自動車規格で作ってほしい」という声が集まるのが平野の少ない国・日本である。

そうした意見の影響は、ダイハツのブランド広告づくりにも大きく波及したはずだ。会場に流れていた音楽は、JITTERIN’JINNの『プレゼント』の替え歌カバー(歌唱ははいだしょうこ)。「小さいからこそできること、二人の距離感キュンてなる」という歌詞が表す通り、ダイハツはやはり「小型車メーカー」なのだ。それをユーザーとメーカーが同時に再確認するために、エンジンを軽自動車規格に戻したコンセプトカーはどうしても必要だったのだ。

「車体の小ささ」は正義だ!

一口に「コペン」といっても、そのデザインは初代と2代目、そして2代目の中の種類によって大きく異なる。

2代目コペン GR SPORTは、文字通りスポーティなデザインでまとまっている。一方、初代コペンはブレトン・ウッズ体制時代のヨーロッパの石畳を走っていた車のようなフォルム。若き日のオードリー・ヘップバーンが助手席に乗ってても不思議でない印象だ。

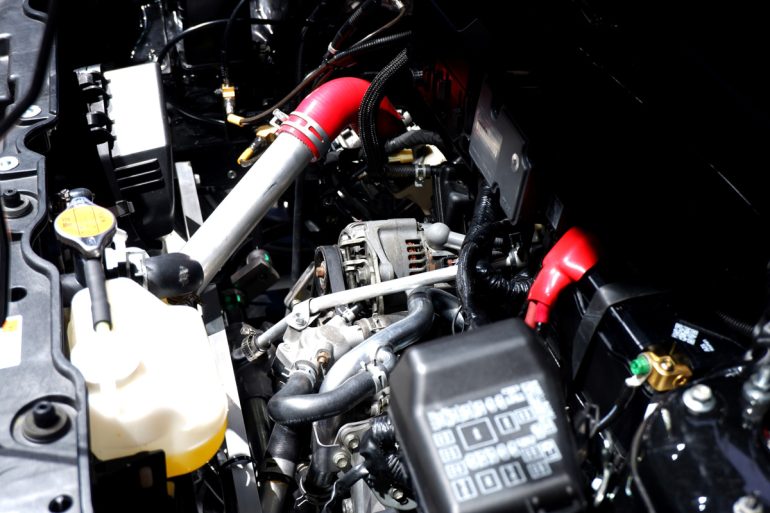

『K-OPEN』はどちらかと言えば初代コペンに似せている感じが見受けられるが、それでいて現代的なスポーツカーの血筋も継承している気配も確かにある。走行性能はどうだろうか。というわけで、早速試乗させていただいた……というわけにはもちろんいかないが、車体やエンジンルームを見つめているだけでも夢は広がる。初代や2代目のような軽規格とは思えない加速を発揮する車になるのは間違いないだろう。

なお、筆者は初代コペン・ファーストアニバーサリーエディションのオーナーである。

支払い総額37万円!物価高の真っ只中に激安の名車、初代「コペン」を買っちまった話

物価高が我々の背中に圧し掛かっている。 何か大きな買い物をする際、頭をよぎるのは日々消費しているものの価格だ。自分はこんなものを買う以前に、米すらも買えないので…

コペンを買って本当に良かったという点を一つ挙げるなら、「車体の小ささ」だ。どのような駐車場にも簡単に収まってしまう。というよりしっかり中央で停めると左右と後ろのスペースがあまりにも有り余ってしまうのだ。隣の車と接触しそうになった経験は、今のところ全くない。

「小さいからこそできること」という歌詞の意味を、コペンに乗車する度に実感している。

国外から伝搬する「新しい概念」

ここで「クルマの未来」を考えてみるとしたら、ダイハツが開発しているような「小さなクルマ」の役割は実は未開拓の部分が多いのではとも思える。

たとえば、軽トラは近年では海外で高く評価されるようになった。ただし、日本人が軽トラに対して抱いているイメージとは異なる用途がされているようだ。つまり、日本国外の人々にとっての軽トラとは「荷台付きのツーシーターアドベンチャー車種」なのだ。

そうした概念が国外から伝搬すれば、今後の製品開発にも少なくない影響が及ぶはずだ。もしかしたら我々は、今まさに「小型車発展の転換点」を目の当たりにしているのかもしれない。

取材・文/澤田真一

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE