子どもが苦手なので、子ども相手のインタビューも得意ではないし、仲のいい友人に会うのでも小さい子ども同伴だととたんに気が重くなる。自分に子どもがいないせいかと思っていたが、子どもがいても子どもが苦手という人も結構いることに、最近気が付いた。筆者のある友人も独身時代は子どもが苦手だったが、子どもが生まれて小さいうちは無条件でなついていたので、子育ての楽しさに目覚めた。ところが小学校にあがるあたりから急に親に反発したりバカにしたりするようになり、最近ではすっかり子育てに自信をなくしている。

電車で見かけた広告「キッズコーチ検定」

こういう微妙な問題って相談する場って意外と無いなあ…と気の毒に思っていた時に、電車の中で「キッズコーチ検定」という広告を見た。聞いたことがない資格試験なので気になり、ネットで検索してみたところ、「子どもと関わる機会が多い方に向けて、実践的なコミュニケーションスキルや基礎知識を広く学べるキッズコーチ協会独自の検定」だそうだ。

よく考えると、「子どもと関わる機会が多い」仕事は意外に多いし、子どもに好かれることが業績の鍵をにぎることも多そう。こうした学びを求めている人は、子育てに悩む親以外にもけっこう多いのではと考え、取材を依頼した。

Q 「キッズコーチ検定」ってどんな資格?

「キッズコーチ検定」とは「一般社団法人キッズコーチ協会(以下「キッズコーチ協会」)」独自の検定だという。キッズコーチ協会を設立したのは、民間学童保育のパイオニアとして2006年から「キッズベースキャンプ」を運営してきた株式会社東急キッズベースキャンプ。

「実は今、 女性の就業率のアップに 伴い、待機児童は増加傾向にあります。それに対し国は、『保護者が就労などの理由で家にいない児童を安全に預かり、健全な育成を図るための学童施設の数を増やそう』という取り組みを進めています。しかし、私たちは本当に大切なのは、学童保育を運営するスタッフの質を向上させることだと考えています。『このスタッフと遊ぶと楽しい』『このスタッフと一緒にいると自分らしくいられる』というようにスタッフ自身が子どもの居場所になることが学童保育の本質であると思います。キッズベースキャンプでは、それを実現するためのスタッフの研修体系を構築していましたが、そのノウハウを全国の学童保育スタッフに提供するために、2012年に立ち上げたのがキッズコーチ協会なのです」(キッズコーチ協会の大石英実氏)

2015年度には、「放課後児童支援員」の資格制度が創設されたが、協会設立当時にはまだ存在していなかった。当時、学童保育スタッフは国家資格を持つ保育士や教員と違い、教育体系もなく、社会的にも認められていない状態だった。そのため、キッズコーチ協会は、学童保育スタッフの社会的地位の向上を目指すと同時に、しっかりした教育システムを構築し、質の高い学童保育スタッフをたくさん育てていくことを目的として設立された。協会設立と同時に「キッズコーチ検定」がスタートし、これまでに7000人以上が受講しているという。

Q 「キッズコーチ検定」って、どんなもの?

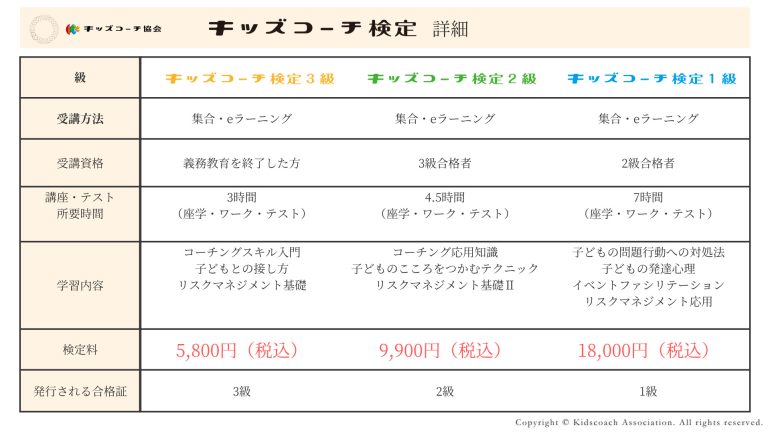

「キッズコーチ検定」は子どもと関わる機会が多い人に向けて、実践的なコミュニケーションスキルやリスクマネジメント、子どもの発達などの基礎知識を広く学べる講座で、3級から1級まであり、1回完結の講座と試験を経て資格が取得できる。講座は基本的には一日完結で、3級は3時間、2級は4.5時間、1級は7時間のコースになっている。会場まで足を運べない場合はeラーニングでも受講可能。3級、2級は90%以上、1級でも80%程度が合格しているそうだから、受講内容をしっかり理解できれば難易度は高くなさそうだ。

「受講している方の職種はアミューズメント施設、教育業界(大学・高校)、小売業界(ショッピングモール、子ども服・おもちゃ売り場)、習い事業界(スイミングスクール、ダンススクール、学習塾)の方々が多いですね。また、子育て中の方や祖父母、高校生なども受講しています」(大石氏)

Q 3級、2級、1級では受講内容はどう違うの?

ではキッズコーチ検定を取得するために、具体的にどのようなことを学ぶのか。実際に講座を担当しているキッズコーチ協会の寺坂尉弘氏によると、3級は最も基本的な内容で子どもと信頼関係を築く方法を学び初対面の子どもとどう関わるかを中心に、2級は子どもの心をつかむ実践方法を学び、1級では子どもの集団に対する接し方や、注意の仕方なども学ぶという。

「3級では初対面の子どもとどう関わるか、例えば話しかける時は子どもと同じ目の高さになるようにしゃがむ、相手が話したらうなずくといった初歩的なことから学んでいきます。そのほかコーチングやリスクマネジメントの基本など、子どもに接する仕事をしている方ならすでにご存じの内容もあるかと思いますが、基本に立ち返るのが3級です」(寺坂氏)

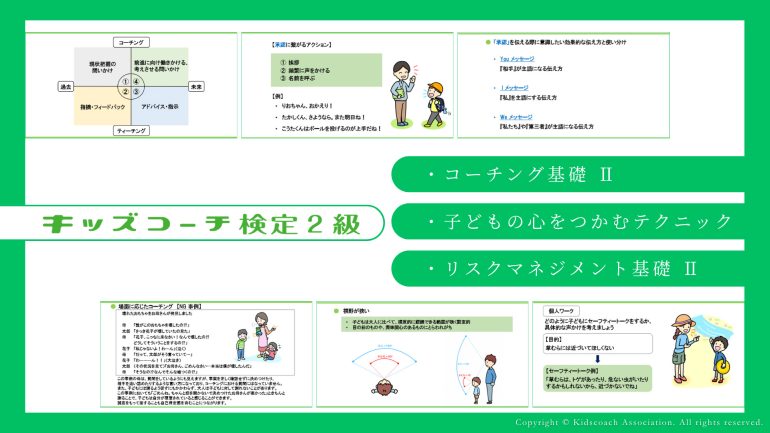

「キッズコーチ検定2級では3級で学んだ基礎知識を具体的な場面でどのように活用していくかを学ぶと同時に、子どもの心をつかむテクニックや、子どもの特性に合わせた効果的な関り方を学びます。コーチングやリスクマネジメントも、より実践的になっていきますので、子どもと接する場面で使えることがたくさん学べます。3級と2級はセットで学ぶと理解が進みます」(寺坂氏)

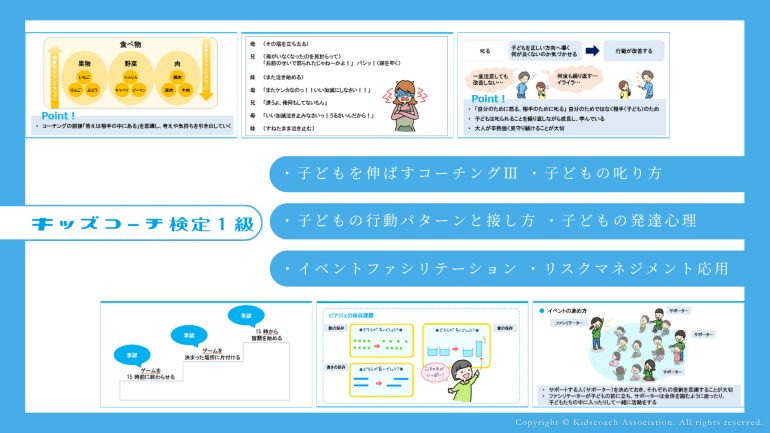

3級と2級では基本的に子どもと大人1対1での接し方が中心だったが、1級では大人1人対集団での接し方を学ぶ。

「イベントファシリテーションといって、イベントをやるときのファシリテーターや、周りでサポートするスタッフの心構えを学びます。また子どもの発達心理に基づいて、おそらく子どもと接する皆さんが一番知りたいであろう“叱り方”や、悪い行動パターンを良い行動パターンにしていく導き方などを学んでいきます」(寺坂氏)

集合研修では、ロールプレイングやグループワークを行い、知識だけではなく、実際の場面でどう活かすか学べる。

「実際に子ども役と大人役に分かれてワークをやっていただいたり、リスクマップを一緒に作成したりして、ただ講義を聞くだけではない、実践的な講義内容になっています」(寺坂氏)

受講後、筆記試験を行い、合格者には合格証を発行する。

Q 受講した人の感想は?

受講後のアンケートによると、満足度は95%以上と非常に高いとのこと。

「あまりに高い数字で嘘みたいに聞こえるのですが、本当にほとんどの方がアンケートで『とても満足した』『満足した』を選択されます。子育て講座や接遇研修は世の中にたくさんありますが、子どもへの関わり方という観点での講座は少なく、『こういった研修を受けたことがなかった』という声をいただくことが多いです。日頃から子どもとの関わり方を意識的に頑張っている方からも『改めて気づくことが多かった』『これまでやってきたことが間違ってなかったことがわかって、背中を押してもらえたような気がする』と感想をいただくことが多く、嬉しく思います」(大石氏)

「学童保育の現場で実際に働いている講師が登壇するので、『実際の子どもの反応等、事例を用いて話してくれたのですごく分かりやすかった』というご感想や、『仕事だけじゃなく、自分の子育ての勉強にもなりました』というご感想もいただいています。いろいろな悩み事があっても『答えは相手(子ども)の中にある』、子育てに正解はないけれど、子どもの可能性を信じて接し、自ら考え動ける子どもを育てるという私たちの考えに共感してくださる方が多いと感じています」(寺坂氏)

Q 今後、目指していることは?

同協会が目指していることは、学童保育施設のスタッフの育成や、子どもに関わる仕事をしている人たちのサービス向上だけではない。

「私たちは、学童保育スタッフ向けの研修事業や、子どもに関わる仕事をしている方々を対象とした『キッズコーチ検定』事業を展開してきました。しかし今後は『子育てが楽しい、子どもを産み育てたいと思える社会の実現に貢献する』という団体理念を一層追求していき、少子化問題の解決のためにも、「社会全体で子どもを育てていくということ」にフォーカスを当てていきたいと考えています。子育て中や子どもと関わる仕事をしている方だけではなく、誰もがこのキッズコーチ検定を受けていただければ、きっと子どもにとっても大人にとっても素敵な社会になるのではないでしょうか。私たちは本当に毎日真剣に子どもの健全育成について検討を重ねています。『子どもとの関わり方についてはキッズコーチ協会が第一人者!』と認知されるような存在でありたいと考えています」(同協会)

前述したようにキッズコーチ検定はもともと、学童保育スタッフの育成からスタートしたが、同協会では今、一般家庭向けのプログラムも開発中だという。「女性の就業率が高まる中、子どもと触れ合う時間が短い中でも適切に関わって育てたいと考えている人に手を差し伸べられるような内容にしたい」(大石氏)

考えてみれば、職業とは関係なく、誰もが生活の中で子どもと接する機会はあるはず。キッズ検定のような学習は本来、大人が身につけるべき常識として広く行われるべきではないか。

取材・文/桑原恵美子

取材協力/一般社団法人キッズコーチ協会

ペット愛が試される!?話題の犬猫カードゲーム「ポメあわせ」「黒猫あわせ」をやってみた

ホームパーティーの機会が増えるこれからのシーズン、みんなでいっしょに盛り上がれる、話題のカードゲームやボードゲームをぜひチェックしておきたい。 犬好き、猫好きの…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE