海に囲まれ、豊かな魚食文化を育んできた日本。しかし、2024年の漁業・養殖業生産量は363万トン。ピークだった1984年の1,282万トンから4分の1近くにまで減少している。その背景には乱獲、沿岸等の開発、温暖化など魚種によって様々な要因があり、食卓に魚が並ぶのが当たり前だった私たちの食文化が少しずつ変化しようとしている。そんな危機を前に、次世代の視点から「海の未来」を考えようという取り組みが2025年11月に開始される。学生向けの水産業教育プログラム「ブルーキャンプ2025」だ。

主催は、持続可能な漁業と魚食文化の継承を目指す一般社団法人「Chefs for the Blue (シェフス フォー ザ ブルー) 」。全国の大学生と専門学生を対象に、約4カ月間にわたってオンライン講義や漁業現場でのフィールドワーク、トップシェフのレストラン研修などを実施する。最終的には、学生たち自身がコンセプトを設計し、期間限定レストランを企画・運営するという実践型プログラムだ。

海の未来を共につくる仲間づくり

代表理事の佐々木ひろこ氏は、約10年前に初めて海の現状を知り、「このままでは日本の食文化を未来へつなげられない」という危機感から活動を始めた。シェフたちと勉強会からスタートし、自治体・企業との協働プロジェクトや、飲食業界を中心としたコミュニティ運営、国への政策提言などを行う。次世代へのバトンをつなぐため、2023年に開始したのが「ブルーキャンプ」だ。水産・調理系の学生に限らず、文系・理系を問わず多様なバックグラウンドを持つ学生を受け入れているのが特徴である。

「現場では、漁業者や流通業者、消費者など立場ごとに見ている景色が違う。それを理解し、異なる視点を持つ人と議論しながら着地点を見いだす経験をしてほしい」と佐々木氏は語る。

学生が見つけた「答えが出ない課題」と向き合う力

プログラムを通して、学生たちは“教科書の外側にある現実”と向き合う。その一人が、2024年、ブルーキャンプ2期生として参加した田中大輔さんだ。

「大学の授業で『日本の魚が減っている』という話を聞いても、生物学的に3,700種以上の魚がいると言われてもピンとこなかった。でも、ブルーキャンプで漁港を訪れ、漁師や流通事業者の話を聞き、実際に味わうことで『日本ってこんなに豊かな自然があるんだ』と身をもって理解できました。特にイワシの刺身を食べた時には、“魚ってこんなに美味しいんだ”と驚きました。魚嫌いを克服した参加者もいたくらいです」

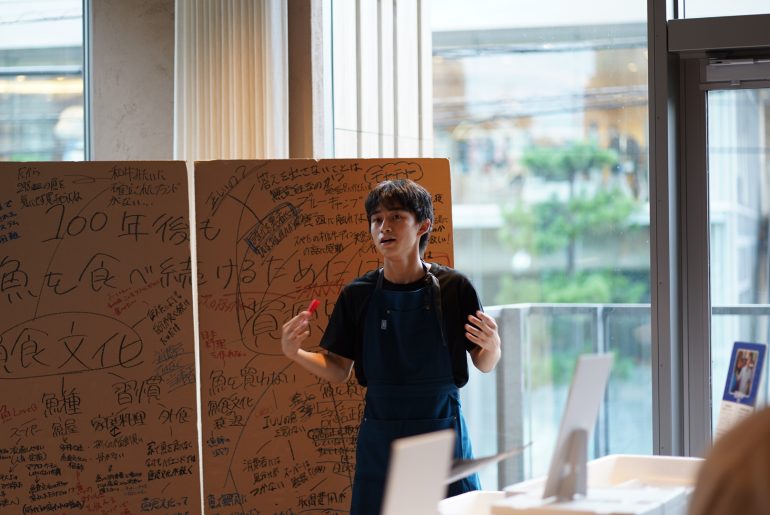

その後、学生たちはチームで「100年後も魚を食べ続けるために何を伝えるか」をテーマにポップアップレストランを企画した。 「でも、議論を重ねるほど“正解”が見えなくなった」と田中さんは振り返る。

「たとえば、応援したい漁師や漁法があったとしても、スーパーに並んでいる魚を見るだけでは、環境に配慮した漁なのか、誰がいつどこで獲った魚なのかが分からない。乱獲を防ぐために国際的な水産エコ認証制度があることは学んだけれど、現状、それが日本の漁業に最適な制度なのかも分からない。そもそも、僕たちが本来伝えたい相手は、普通に大学の講義を一緒に受けているような友達だけど、ポップアップレストランに来店される人は、元々意識が高い人。これは僕たちがやりたいことと噛み合ってるのか…といった、たくさんの“モヤモヤ”が生まれました。

今までは、答えがあるから評価される世界で生きてきた。でも社会に出ると、答えがない問題のほうが圧倒的に多い。そこに向き合う力を身につけることが、このプログラムの本質だと思う」

田中さんはキャンプをきっかけに、法学部政治学科での学びから方向転換し、水産経済学を研究するために東京大学大学院への進学を決めた。

「経済の視点から水産業を見れば、違う切り口が見えるかもしれない。ブルーキャンプは、海を知るだけでなく“社会課題にどうアプローチするか”を考えるきっかけになりました」

水産に限らず、社会が抱える多くの課題は一人では解けない。だからこそ、彼らのような“考える人”を増やすことがこの先の日本を支える上では必要不可欠だ。この“考える力”は、ブルーキャンプを通じて育まれる大きな成果のひとつである。参加者の中には、休学して海外へ渡った人や、海辺のオーベルジュや流通企業で働き始めた人。国の水産研究所での研究を予定している人。学校給食に関わるために栄養士を目指す人。「お客様に魚の魅力を直接伝えたい」と、料理人志望からサービス担当に転向しソムリエを目指す人もいる。それぞれが自分なりの形で“海と社会の関わり方”を模索している。

行動を生む「知ること」から始まる波

ブルーキャンプでは今年から、インプットだけでなく、アウトプットの質を高めるためにクリエイティブディレクターを講師に迎え、企画や発信の手法を学ぶカリキュラムも導入された。

「参加者たちには、“完璧な答え”を出すことより、考え続ける、ということを求めています。私たちも主催者という立場ですが、プログラム中は学生と一緒に本気で悩んで考えています。レストランの企画中は、サポートで入っているシェフたちも、時間を問わず、学生たちに伴走してくれました」(佐々木氏)

プログラムの集大成として開催されたポップアップレストランのチケットは、1週間で完売した。訪れた多くの来場者が学生たちの真摯な姿勢に心を打たれ、涙を流す人もいたという。

「これまで誰も最後まで考え尽くさなかったことが、今の水産の課題を生んでいます。だからこそ、学生たちが悩み抜いたこと自体に意味がある。それが未来の海を動かす原動力になると信じています」(佐々木氏)

プログラム2期生が作成した冊子には、こんな言葉が刻まれている。

「知ることからでも、なにかは変わる

考えることは、なにかを動かす

前に進めば、波は立つはず」

この一文が示すように、ブルーキャンプが育てるのは“海を救う知識”ではなく、“問いを持ち続ける力”だ。

「日本の海には、まだまだ可能性がある。インバウンドだけを見ても、食を目的に来日する人がこれだけ多い。その価値に、私たち自身が気づいておらず、だからこそ『守る』ことに切迫感がないのが一番の問題なんです。学生たちがその魅力を再発見し、課題解決の道を探りながら次の世代につなぐ。その循環こそが、未来を変える鍵になると思います」(佐々木氏)

Z世代の小さな一歩が、社会を動かす大きな波を起こそうとしている。ブルーキャンプは、その波を生み出す“未来の海の実験場”である。

※ブルーキャンプは、日本財団「海と日本プロジェクト」の助成事業です。

【取材協力】

一般社団法人 Chefs for the Blue

代表理事 佐々木ひろこ氏

https://chefsfortheblue.jp/

ブルーキャンプ2024

参加者 田中大輔さん

取材・文 / Kikka

竹田ダニエルが語る「Z世代的な価値観」とは?都合良く解釈されている日本のZ世代論の問題点

2021年のユーキャン新語・流行語大賞のトップ10に「Z世代」が選ばれるなど日本でも「Z世代」という言葉は日常的に使われるようになった。商品やサービス、広告面で…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE