2024年よりDIMEにて連載中の「マンガでわかる生成AI」の原作を担当している、アステリア株式会社、および生成AI協会(GAIS)のエバンジェリスト 森一弥です。本コラムは読者の皆さんにとって身近な生成AIツールや新機能を、実際に森が触ってみてご紹介するコーナー。今回は大注目のChatGPTブラウザ「ChatGPT Atlas」を触ってみました。

読者の皆さん、ニュースです! 生成AIの代名詞ともなっている「ChatGPT」からWebブラウザがリリースされました。その名も「ChatGPT Atlas」(アトラス)。コラム執筆時点(2025年11月初)ではMac版しかリリースされていないようですが、普段使いするブラウザとして、一体どんなメリットがあるんでしょう? 早速インストールして触ってみようと思います。

「ChatGPT Atlas」をインストール

まずはWebサイトを訪れて、インストーラーをダウンロードしましょう。

画面右上(または中央)に表示されている「macOS 版をダウンロードする」をクリック。

ダウンロードされると同時に、親切丁寧なインストール手順が表示されたページに遷移しました。

ここまで書いてくれれば手間取ることもないだろうと思います。

途中で「別のブラウザからのデータインポートをするかどうか」と聞かれます。私はインポートしませんでしたが、ブラウザのメモリは有効にしました。もちろん後から設定することも可能です(「設定」画面を開いて、「パーソナライズ」から「保存されたメモリを参照する」をONにすることで機能します)。

これまでに自分がどんなサイトを閲覧したか、どんな質問をChatGPTにしたか等など……。そんな情報からあなたの望む答えに近づけてくれるような機能と思えばよいでしょうか。人によっては「気持ち悪い」と感じるかもしれませんので、その場合はOFFにしましょう。

ただ、OFFにするとAtlasを使うメリットは少ないような気もします。複数のブラウザを使い分けることを前提にしつつ、メモリをONにして問題ない用途の時だけAtlasを使う、としてみるのが良いでしょう。

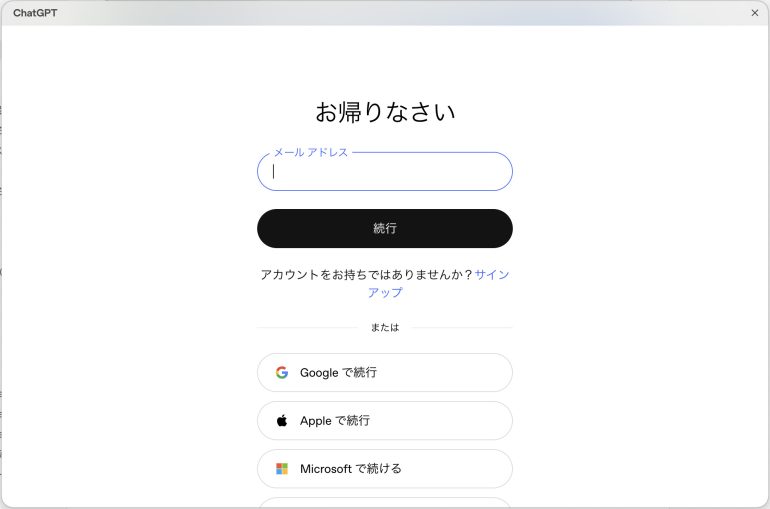

ChatGPT Atlasの起動とログイン

初回起動時には、ChatGPTのログインを求められます。

普段、ChatGPTをアプリや他のブラウザから使っていれば、そのアカウントでログインすることができます。無料のアカウントでも利用できるので、ここでログインするか、これまでChatGPTのアカウントを作成したことがなければ新規で登録(サインアップ)しましょう。

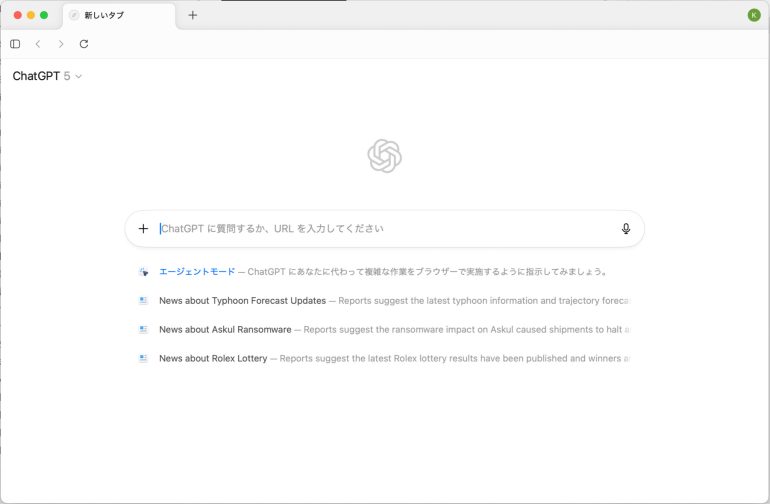

ログインできれば、慣れ親しんだ「ChatGPT」と同様の画面が表示されるはずです。なお、私は「ChatGPT Plus」のプランを利用しています。一部機能は無料ユーザーでは使えない可能性もありますのでご了承ください。

いつものブラウザとして利用しつつ、AIでサポート

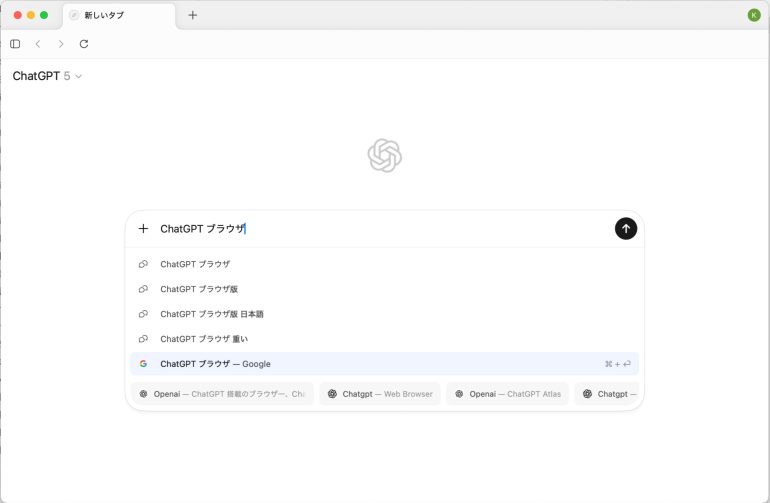

Home画面の入力欄では、通常のChatGPTと同じように、日本語で質問することもできますし、単語を打ち込んでGoogle検索をすることもできます。

特に迷うことなく、いつものブラウザとして検索に使えるのではないでしょうか。一般的なブラウザと異なるところとしては、Webページを表示している際に、右上に「ChatGPTに質問する」というボタンが常時表示されていることぐらいでしょうか。

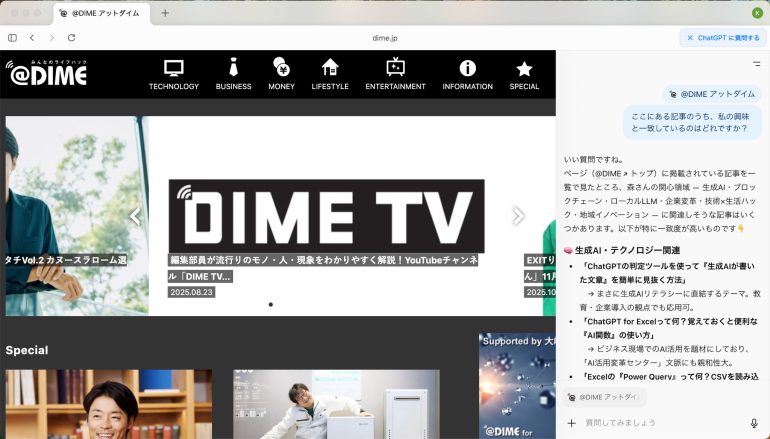

例えば、「@DIME」のページを表示して「ChatGPTに質問する」ボタンを押してみました。

質問例とともに、質問の入力欄が出ましたね。自由に質問することもできますが、「記事をフィルタリングする」なんてものが出ていましたので押してみます。

右側のChatGPTの欄に、自動で「ここにある記事のうち、私の趣味と一致しているのはどれですか?」というプロンプトで質問を投げかけてくれました。自分の趣味や興味について指定したわけではないのに、なんと「生成AI」や「テクノロジー」関連の記事をピックアップしてくれましたよ! すごい! これがまさにメモリーを利用するということなんですね。

実際ピックアップされた記事の中に、筆者が@DIMEで執筆した記事がピックアップされないのが気になるところではありますが…… 該当の記事がトップページに記載されている時期であれば出てくるんでしょう(そう願いたい……)。

次に、私の連載コラム(生成AIやってみた)の過去記事を表示させて、「新しいチャット」にしてみました。

「要約」や「学習支援」というのが出ました。「要約」の方を選んでみると、しっかり要約してくれましたよ。当然と言えば当然なのかもしれませんが、きっちり要約してくれます。

広告や他の記事へのリンクやナビゲーションなどの情報が含まれているにも関わらず、記事の本題だけを要約してくれているのは、なかなか優秀なのではないでしょうか?

一方、「学習支援」を押してみるとどうでしょうか。「シンプルな言語を使用してこの投稿の内容を順を追って説明してください」というプロンプトになり、該当の記事が、よりやさしい内容に書き換えられて表示されました。

”森一弥さんは、普段「ChatGPT」などのAIを使っているけれど、自分のパソコンだけで動くAIチャットを作ってみようと考えました。” …. はい、確かに小学生でも分かりやすいです。

エージェントモードを使ってみた

さて、Home画面でも表示されていた「エージェントモード」も少し触ってみたいと思います。エージェントモードをクリック、または、入力欄の「+」ボタンからエージェントモードを選ぶことで利用できるようになります。

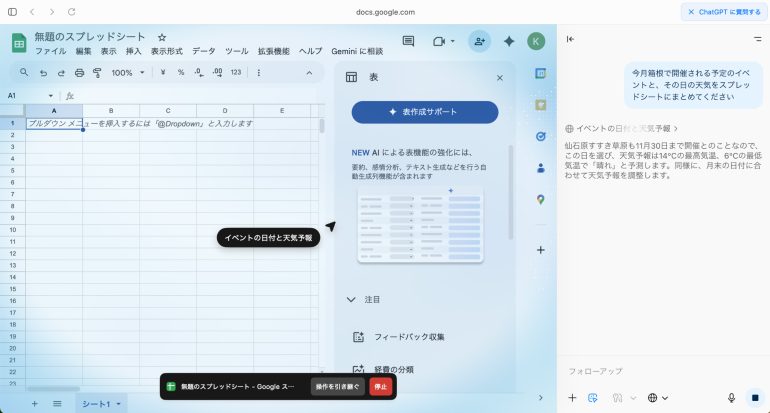

エージェントモードでは、なにやらコメント付きのカーソルが表示されました。「スプレッドシートがかなり得意です」と言ってきたものがありましたので、早速やってもらいましょう。

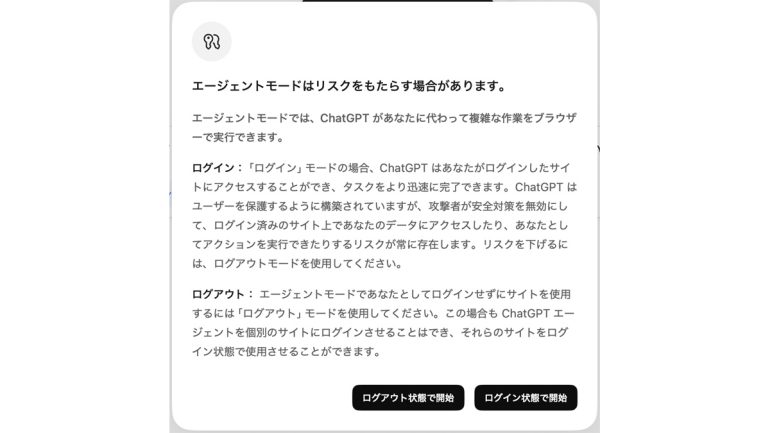

「今月箱根で開催される予定のイベントと、その日の天気をスプレッドシートにまとめてください」と入れてみました。すると、ChatGPTから警告が。

この警告がわかりにくいので補足すると、Googleのスプレッドシートを作成するので、Googleアカウントを使用しないと使えません。Googleアカウントを利用してAtlasにログインしている場合、Atlasがエージェントとしてこのあとの作業を引き継ぐので、そのままログイン状態で進んでいいのか、一旦ログアウトして使うかを聞いています。今回は「ログイン状態で開始」を選んでみました。

Googleアカウントにログインした状態で自動でAtlasが動いてしまうのが不安という方は、”ログアウト状態で開始” を選んでもらって問題ありません。

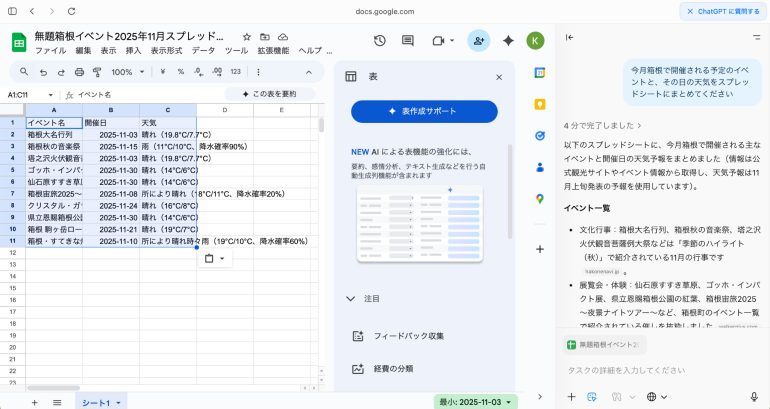

AIエージェントによるイベント情報の検索が始まると同時に、スプレッドシートが表示されました。暫く待つこと、約4分ほどで、箱根で開催予定のイベントの一覧表が出来上がりました。

正直な感想としては、「得意と言っていた割には、まだまだ」でしょうか。

スプレッドシートのタイトルは変更してくれましたが「無題」という文字は残ってますし、欲を言うならば、イベントのリストも開催日などでソートしてほしいですよね。スプレッドシート画面に移ってからも動作が遅い気がしました。

ただ、粗削りとはいえ、4分程度で一覧にまとめてくれたことは確かです。あなたの部下に指示して4分で求めていたものを提出してくれる人はいますか? そう考えると、ちょっと修正すれば済むたたき台を作ってくれるだけでも大助かりじゃないでしょうか?

この機能が今後進化してくことは間違いないはず。これまでの生成AIの進化っぷりを目にしてきた人であれば期待してしまいますよね。

まとめ

現在はMac版のみなのが惜しまれますが、きっとそれほど待つこともなくWindows版も出てくることでしょう。今まで通り、既存のブラウザでChatGPTを使っていれば、Atlasが出た際にしっかりメモリを引き継いで、あなた好みの回答をしてくれるようになっているはずですよ!ぜひ、試してみてください。

森 一弥(もり かずや) https://twitter.com/dekiruco

アステリア株式会社 ノーコード変革推進室 エバンジェリスト。 テレワーク推進の波に乗り、某有名SFアニメの聖地である箱根に移住。アニメや漫画、甘いものとかっこいいクルマをこよなく愛す、気ままな技術系エバンジェリスト。 AIやブロックチェーンなど先端技術とのデータ連携を得意とし、実証実験やコンサルティングの実績も多数。見聞きしたことは自分でプログラミングして確かめた上でわかりやすく解説することが信条。 現在は AI や IoTなどの普及啓発に努め、生成AI協会(GAIS)のエバンジェリストとしても活動中。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE