立ち仕事だけでなく、リモートワークなどで座りっぱなしの状態が続いても足は疲れるもの。こうした足の疲労感を覚えつつも、対処せずに放置しているビジネスパーソンは多いのではないだろうか?

久光製薬はこのほど、最近1年間に筋肉痛・関節痛・こりなど運動器の不調を経験した全国の男女20~60代702名を対象に「足の疲れ」に焦点を当てた実態調査を実施し、その結果を発表した。

足の疲れに対する意識

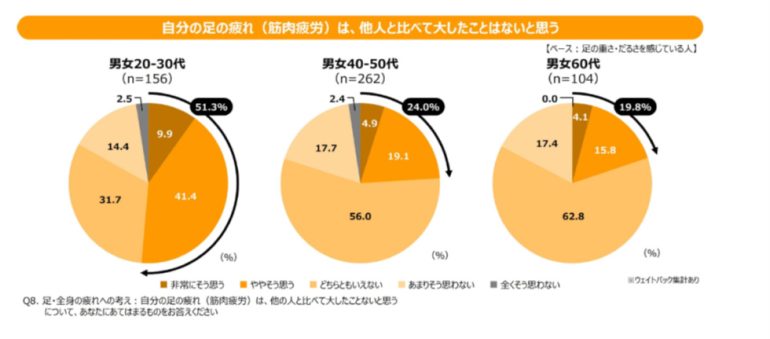

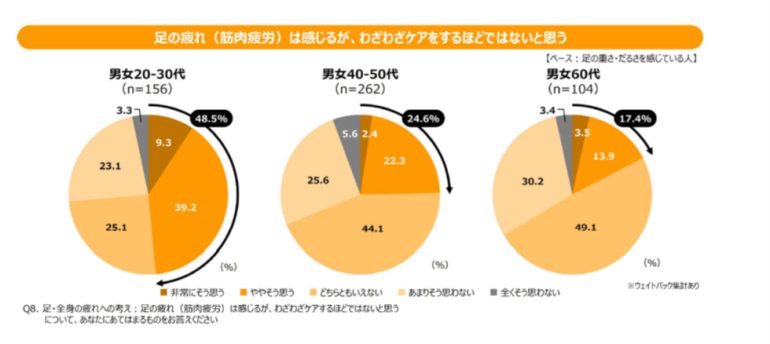

自身の足の疲れについての認識を尋ねたところ、年代により大きな差がみられた。

「自分の足の疲れ(筋肉疲労)は、他の人と比べて大したことはないと思う」と回答した20~30代は51.3%と過半数に上り、他の世代に比べて足の疲れを軽く見る傾向があることがわかった。

さらに、「足の疲れ(筋肉疲労)は感じるが、わざわざケアするほどではないと思う」と回答した20~30代も48.5%と約半数を占め、他の世代に比べて足の疲れに対する意識の低さが見受けられる。

足の疲れの実態

足の重さやだるさを感じる頻度について週1日以上という人は、全世代で58.5%、若年層でも59.7%を占めた[男性20代 60.9%、男性30代 45.8%、女性20代 57.0%、女性30代 71.1%]。

さらに、若年層の3人に1人(34.5%)は、週4~5日以上足の疲労感がある状況であることがわかった[男性20代 36.2%、男性30代 20.7%、女性20代 36.2%、女性30代 42.4%]。

若年層では、座り仕事中心のデスクワーカーの62.6%、立ち仕事中心の人の74.0%が週1日以上、足の重さやだるさを感じており、足の不調はワークスタイルに限定されない問題であることもわかった。

足の疲れを大したことはない・ケアするほどでないと思っていても、実際には足が疲れている「サイレント疲労」の状態に陥っている可能性が、特に20~30代で顕著であることがうかがえる。

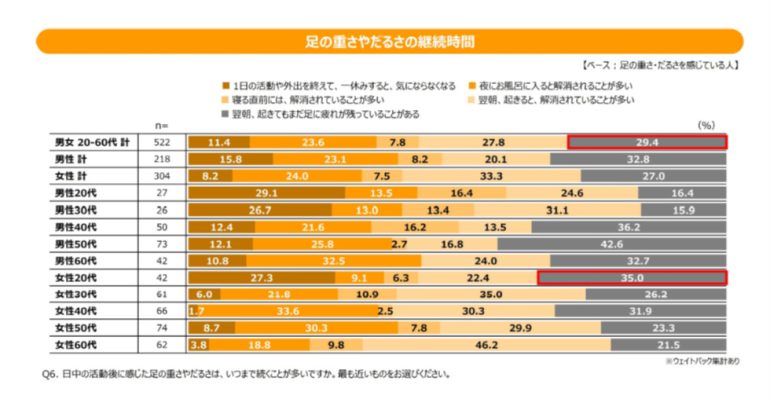

しかも、足の重さやだるさは続くことも多く、「翌朝、起きてもまだ足に疲れが残っていることがある」という割合が29.4%となった。

必ずしも若年層では回復が早いともいえず、男性20代、30代では16%程度となっているが、女性20代では35.0%、女性30代で26.2%となっている。

足の疲れのQOLへの影響

この足の疲れによるQOLへの影響も調べている。過去3ヵ月間に足の疲れが原因で仕事終わりの予定や休日の外出を断念したことがあるかを尋ねたところ、「ある」と回答した人が全世代では21.3%となった。

特に高かったのが男性20代で37.4%、女性でも20代が最も高く28.1%となっている。複数回あったという人だけでも男性20代で10.5%、女性20代で18.1%と二桁を超えた。

さらに、断念まではしていないが考えたという人まで入れると、男性20代で57.8%、女性20代で49.4%とほぼ半数を占める結果となっている。

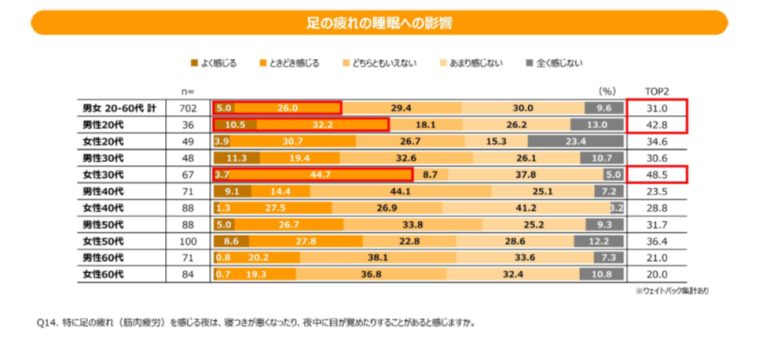

また、足の疲れが睡眠に及ぼす影響についても、「足の疲れを感じる夜は寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりすることがある」という人が全世代では31.0%と3割を占めるが、ここでも若年層で高い数字を示す傾向が見られ、男性20代で42.8%、男性30代で30.6%、女性20代で34.6%、女性30代で48.5%となっている。

足の疲れケアの現状と重視点

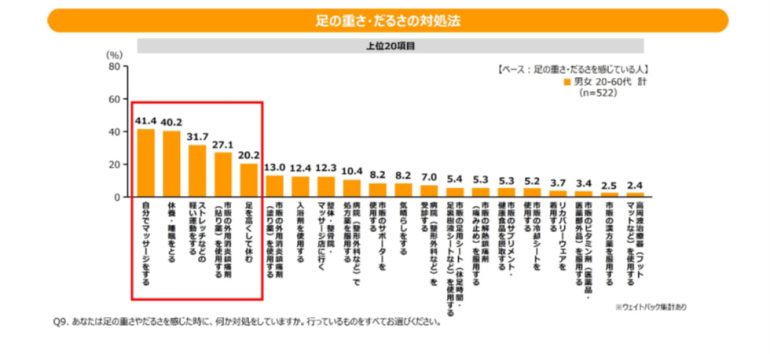

足の重さやだるさを感じたときの対処法では、全世代で見ると最も多いのが「自分でマッサージをする」(41.4%)で、「休養・睡眠をとる」(40.2%)、「ストレッチなどの軽い運動をする」(31.7%)、「市販の外用消炎鎮痛剤(貼り薬)を使用する」(27.1%)、「足を高くして休む」(20.2%)と続いた。

これを若い世代で見ると、男女差が顕著だ。特に30代が特徴的で、男性は「市販の外用消炎鎮痛剤(貼り薬)を使用する」が53.7%と最も多い一方で、女性は「休養・睡眠をとる」が51.4%と最も多く、「市販の外用消炎鎮痛剤(貼り薬)を使用する」は20.0%にとどまった。

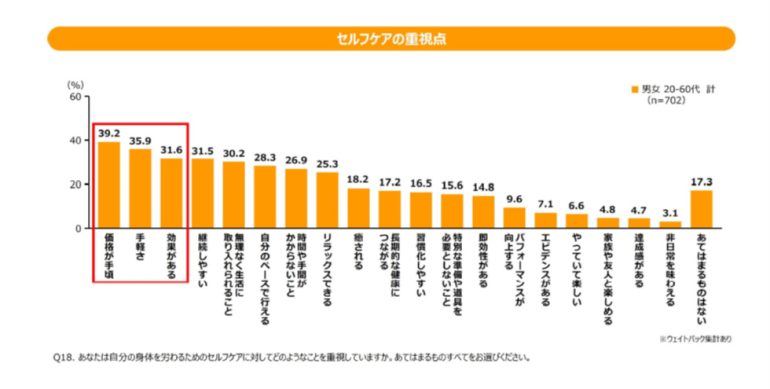

セルフケアを行う上でどのような点を重視しているかについては、全世代で見ると、「価格が手頃」(39.2%)、「手軽さ」(35.9%)、「効果がある」(31.6%)がトップ3となった。若い世代での重視点トップは、男性20代は「習慣化」、男性30代は「パフォーマンスが向上する」、女性20代は「手軽さ」、女性30代は「価格が手頃」であることがわかった。

足の疲れケアによる好影響

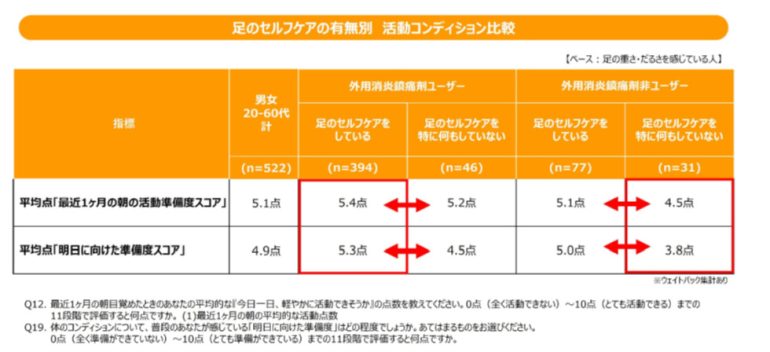

足のセルフケアが日々の活動コンディションにどのような影響をもたらしているかについても確認した。

最近1ヶ月の朝目覚めたときの「今日一日、軽やかに活動できそうか」の点数を0点(全く活動できない)~10点(とても活動できる)までの11段階で評価してもらった。

また、普段感じている体の「明日に向けた準備度」についても同様に11段階で評価してもらった。その結果、足のセルフケアをしている人のほうが、足のセルフケアをしていない人よりも高いスコアを示した。

さらに、外用消炎鎮痛剤ユーザーかつ足のセルフケアをしている人のスコアが最も高く、非ユーザーかつ足のセルフケアをしていない人のスコアが最も低いことから、外用消炎鎮痛剤を取り入れて足の疲れに対処すると、日々の活動コンディションに良い影響を与えると考えられる。

専門家コメント

山口 重樹氏

獨協医科大学医学部 麻酔科学講座 主任教授/日本ペインクリニック学会 代表理事

全身に悪影響を及ぼす足の疲れ

近年、「足の疲れ」は全身の健康に影響を及ぼすという研究結果が報告されています。特に“第二の心臓”とも呼ばれるふくらはぎは、下半身に溜まった血液を循環させる筋ポンプ作用を担っています。この機能が低下すると、血流やリンパの循環が滞り、むくみや冷え、だるさだけでなく、酸素や栄養の供給不足による疲労感、集中力の低下、睡眠障害など、全身の不調につながる可能性があるとされています。

見過ごしがちな足の「サイレント疲労」

ポストコロナ社会においてはリモートワークが増加し、歩いて移動するなどの身体活動が減少した方も多いとみられますが、立ち仕事だけでなく、実はデスクワークでも、「座りっぱなし」が続くと足の血流が滞るために足は疲れます。

しかしながら、足の疲れは日常生活で経験するありふれた不快感であるため、その重要性を意識している人は多くありません。特に年齢が若いと軽視しがちです。

今回の調査でも、自身の足の疲労は大したことはないと評価しつつも、実際には足の重さやだるさを抱えている「サイレント疲労」といえる状態であることが、若年層(20~30代)に顕著であることが浮き彫りになりました。また、足の疲れが原因で睡眠の質が悪化したり、プライベートの予定を断念したりと、QOL低下や機会損失が起こっていることも、若年層で高い傾向がみられました。

日常的に蓄積する足の疲労を解消するためのケア習慣

足の疲れは、日々の行動が原因となっている場合、同じ生活をしている限り自然に解消することは難しい可能性があります。そのため、筋肉疲労・血流不足を軽減するための対処が必要です。ケア習慣の定着の点を踏まえると、自宅で続けやすい方法が良いでしょう。

具体的には、入浴やストレッチ、マッサージの他、外用消炎鎮痛剤の使用が挙げられます。忙しい日々の中では、ゆっくり入浴やマッサージをする時間や元気もないことが現実かもしれません。そのような場合、外用消炎鎮痛剤をふくらはぎや足裏に貼って就寝することは、有用な選択肢の一つです。

今回の調査でも、セルフケアの重視点トップ3は、「価格が手頃」「手軽さ」「効果がある」となっており、外用消炎鎮痛剤の使用はこれら全てを兼ね備えたケア習慣として適しているといえます。

足の疲れは、放って置いて良い一過性の不快感ではなく、早めに気づき、対処を求める身体からのサインです。自身に合ったケア習慣を取り入れ、より良い日々を過ごしていただければと思います。

<調査概要>

調査対象:最近1年間に「痛み(筋肉痛・関節痛・こりなど)」の症状を経験した

全国の男女20~60代702名

調査方法:Webアンケート調査

調査期間:2025年9月5日~9月9日

調査機関:株式会社インテージヘルスケア

調査主体:久光製薬株式会社

※本調査における構成比(%)は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がある。

出典元:久光製薬株式会社

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE