超高配当ETFは“買い”なのか?配当利回りの罠にご注意

超高配当ETFの真の実力を評価するのに「配当利回り」だけを見ていると、本質を見誤ってしまう。株価自体の値動きである「値上がり益(キャピタルゲイン)」と、それらを合算した「トータルリターン」である。

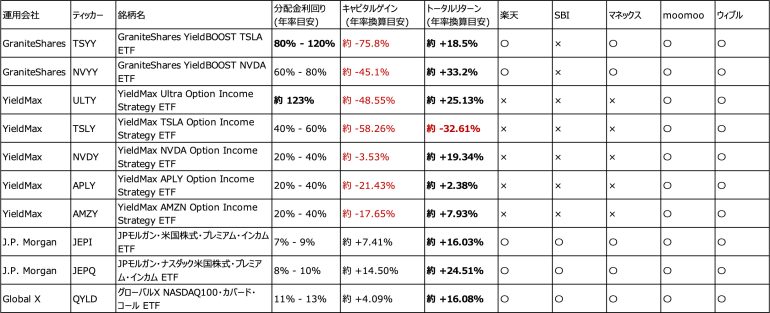

○イールドマックスや、イールドブーストのリターンと取扱証券会社

超高配当に分類できるETFは、大手ネット証券ではほとんど売買できず、またJPEI、JEPQ、QYLDのような比較的分配金利回りがマイルドなカバードコール戦略ETFも含めNISAの対象にはならない。

1.分配金利回り

とりわけULTYやTSYYが突出して高い分配金利回りである。これは、JEPIやQYLDといった他のカバードコール戦略ETFと比較しても異次元な数字に見え、投資家を惹き付ける魅力になっている。

2. 値上がり益はゼロどころか大きなマイナス

マイナスのキャピタルゲインが目立つ。これは、高い分配金の代償であり、さらに、「投資元本の払い戻し(Return of Capital/通称ROC)」によって投資資産が切り崩されていることを意味する。

ROCは、日本語だとよく「タコが自分の足を食べる」ことに例え、揶揄される。これは、ETFが得た収益(オプションプレミアム等)以上に分配金を支払う際に、投資家の元本(投資したお金)そのものを取り崩して分配金として支払う仕組みのことだ。

つまり、受け取る高い分配金の一部は、自身が投資したお金がそのまま戻ってきているに過ぎず、その分だけETFの価値(基準価額)は強制的に下落している。驚異的な利回りは、この元本の取り崩しによって、見かけ上、かさ上げされている側面があることも理解したい。図のようにULTYは配当金の全てが元本の取り崩しである。

3. 最も重要なのは「トータルリターン」

これらのETFの真の実力を測るには、「分配金利回り」に惑わされるのではなく「分配金利回り+キャピタルゲイン」で計算できる「トータルリターン」こそが、最終的に自分の資産が増えたか減ったかを示す、唯一絶対の指標である。

比較表に上げたものの中では、現時点、ULTYは、プラスのトータルリターンだが、TSLYのように、高い分配金利回りにもかかわらず、基準価額の大幅な下落により、トータルリターンがマイナスに陥るケースも存在する。「高配当=高リターン」ではないことを明確に表している。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE