初の女性の日本首相が誕生し、その政策への期待も大きいところ。

目下、国民の悩みの種といえばインフレだろう。本記事では、高市新首相のインフレ対策の内容を解説する。

インフレを簡単におさらい

インフレとはモノの価格が上がることだ。

モノの価格が上がっていくと、今日1,000円でA商品を買うことができたのに、翌月に1,030円になっていることがある。そのとき、今日の1,000円札の価値は、A商品を買えるだけの価値があるが、翌月は1,000円札で買えなくなっており、その1,000円札の価値が下がっていることになる。

このように、インフレはモノの価格が上がっていくことにより、お金の価値がその分下がっていくことを指す。

インフレはデメリットが目立つが、実は2%程度のインフレであれば、経済に良い影響を与える。

例えば、インフレにより、企業は商品価格を上げることができ、それにより企業業績が良くなり、さらにそれが賃金に反映され、賃金が上昇し、消費者の消費意欲が高まってモノが売れ、それがまた企業業績を良くし、という良い循環が生まれる。

賃金が上がりにくい職業や業種の場合は、ただただ、インフレの影響でお金は目減りしてしまう。

また、年金生活者の場合も、年金はマクロ経済スライドにより物価上昇が起きても年金受給額をその上昇分ほど支給しないよう抑制されるため、物価上昇分年金受給額が上がらず、これまでの生活水準を維持することができなくなる可能性がある。

そして、生活必需品である食料品、ガソリン等が上がれば、生活困窮者の生活を逼迫することになる。

車乗りに朗報? 高市新首相の掲げるインフレ対策とは

高市新首相が、所信表明演説でインフレ対策として掲げていたのが、主に以下の4つだ。

(1) ガソリン暫定税率廃止(軽油取引税の暫定税率も廃止)

(2) 冬の電気・ガス料金の支援

(3) 高校無償化、給食無償化

(4) 「給付付き税額控除」の制度設計

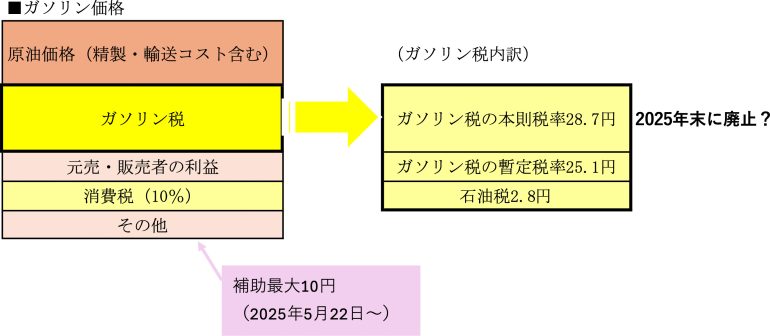

ガソリン税の暫定税率とは、ガソリン税の一部で、「暫定」という名の通り、当初2年限定で導入された税金であるが、結局延長され続けている。

ガソリン1リットルあたり25.1円に設定されている。導入当初の目的として、道路の建設や整備とされていが、2009年以降から現在において、一般財源として広く使われるようになっている。

ガソリン価格は、輸入元の原油価格により大きく左右され、幸い現在原油価格は落ち着いている。しかし、原油が輸入されていることから為替の影響を受け、長く続く円安の影響でその価格は高止まりしている。

現在、ガソリン価格の上昇を抑えるために、補助として1リットルあたり最大10円の補助が行われている。2026年4月に暫定税率を廃止する予定とし、廃止するまでは補助金も段階的に引き上げ、廃止後に補助金は廃止される見込みだ。

もし、政策通り、25.1円の税金が廃止されれば、今の価格より約15円は下がる可能性がある。併せて、軽油取引税の暫定税率も早期廃止を目指すとのことだ。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE