仕事の付き合いでお酒を酌み交わす「飲みニケーション」や、ベロベロになるまで酔っ払うなどというスタイルは、いまや過去のもの。近ごろは、本当においしいお酒を楽しく飲む人が増えているそうだ。

この流れを牽引するブランドの一つが、新潟の『朝日酒造』が手がける『久保田』である。

1985年に誕生した『久保田』は、〝淡麗辛口〟という新たな日本酒の志向を打ち出し、市場に革新をもたらした。近年では、スパークリングや果実のリキュール、蒸留酒など、新たなおいしさ提案でも知られ、古きよき日本酒の魅力を国内外に伝える活動にも熱心だ。

そこで『朝日酒造』常務取締役・牧野 恭さんに、日本酒を取り巻く状況や取り組みについて聞いたところ……今夜はウマイ日本酒と旬の味覚で決まり!という気分になったぞ。

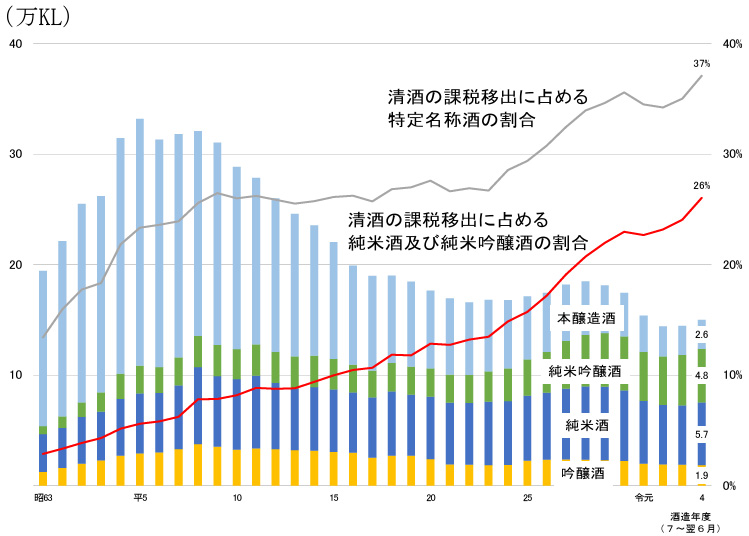

日本酒は〝量より質〟にシフトしている

牧野さんによると「日本酒を取り巻く状況はかなり厳しい」という。なぜならお酒とひと口にいっても多種多様なうえに、ライフスタイルの変化もあり、日本酒の国内消費量は落ち込み続けているからだ。

「日本酒の国内消費量は何十年もずっと減っており、そもそもお客さんをどう掴むかという課題があります。また、ここ2年ほどはお米の不作もありますね。日本酒の原材料である酒米(さかまい)の高騰も、問題の一つ。

一方で、上質な日本酒を嗜む方が増えています。われわれのオンラインショップでも、吟醸酒などの比較的高価な日本酒が人気です。

こうした傾向には、時代の変化とともに緩やかに変わってきた〝お酒のあり方〟も影響しているのではないでしょうか。

とくに若い方を見ると、量より質にシフトしていると感じます。

平日は自宅では飲まないけれど、休日はおいしいお酒を楽しむ。平日は質素に過ごして、休日はおいしいものや楽しいことにお金を使うなどといったふうに、金銭感覚にメリハリがある方が増えているように感じます」(以下「」内、すべて『朝日酒造』常務取締役・牧野 恭さん)

たしかにコロナ禍以降、飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出自粛もあり、ダラダラ飲む機会は消滅。酔いたいからお酒を飲むのではなく、味がおいしいからお酒を飲むという人も増えた。上質な日本酒が売れているというのも納得だ。

「WASHOKU」だけではない、海外での日本酒の可能性

上質な日本酒に加え、海外にも大いなる可能性があるという。

「日本酒の海外への輸出量は年々増えています。弊社だけでなく日本酒業界全体として、海外へ進出する余地は、まだまだあるのではないでしょうか」

牧野さんによると、全国の日本酒の輸出量1位は中国。ただ東日本大震災の影響もあり、現在『朝日酒造』では中国への輸出はストップしている。だから実質No.1は、2位のアメリカ合衆国だ。3位は、チャミスルなど蒸留酒のイメージも強い大韓民国(韓国)だという。

「人口3億人のアメリカには敵いませんが、韓国は日本酒をよく飲む国です。2000年代に、日本酒の輸入量がぐっと増えました。そこには韓国での、日本の居酒屋ブームの影響もあるかと思います。

輸出量2位のアメリカですが、現地のアルコールマーケットの中で日本酒の比率は0.2%ほど。ですから、まだまだ伸びしろはあるといえます。

アメリカでは、和食(WASHOKU)としての日本酒はもちろん、和食以外でも少しずつ日本酒を取り扱うレストランが増えています。

たとえば私が今年訪れたL.A.のフレンチでは、シェフは日本人ではないにもかかわらず、お料理に和食材を取り入れたりペアリングで日本酒も選べたりしました。世界中でワインが飲まれているように、日本酒も身近になる時代はもうすぐそこにきていると感じます」

また、N.Y.のバーでは日本酒を使ったカクテルが若い人たちに人気なのだとか。さらに、『久保田』や山口の銘酒『獺祭(だっさい)』など、知られている銘柄も少なくない、とも。

「若い人が日本酒を親しんでいるのは、アニメをはじめ、日本のカルチャーが好きな方が多いからかもしれませんね」

味に自信あり!だからこそ、まずは飲んでもらいたい

量より質へのシフト、そして海外への広がりに未来を感じる。だがしかし、そもそもの課題である、国内の日本酒離れとはどう向き合っているのだろうか?

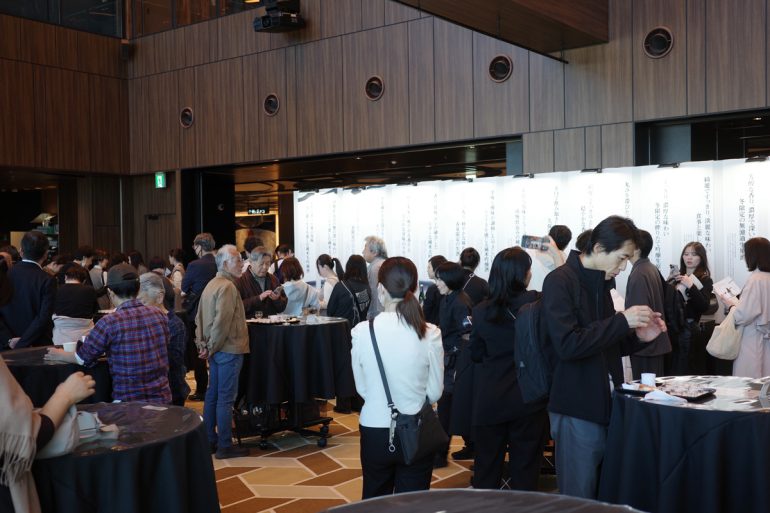

「正直なところ、特別なことを考えているわけではなく、一足飛びに特別なことをできるわけでもありません。これからも地道に、日本酒の魅力を知っていただけるよう、今できることを一所懸命にやっていくのみ。そのためにもここ3年ほどは試飲できるイベントにも力を入れています。

やはり飲み物ですので、飲んでいただいてこそ。いくら語っても、いいホームページを作っても、飲まないことには味わいは伝わりませんから」

牧野さんは、真っ直ぐに語る。お話を伺ったのは、東京・渋谷スクランブルスクエアで10月30日から5日間限定で開催した『久保田』の多様な魅力を発信するポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」をスタートしたタイミング。

こうしたイベントで話題を作ることで、『久保田』を、そして日本酒を思い出してもらえたら、とも。

「今年で40年を迎えた『久保田』は、いいものを作ろうという努力を創業以来ずっと惜しまず続けています。手前味噌ですが、蔵の実力には自信があります。熟練の杜氏をはじめ、若い蔵人なども、みんな一丸となっておいしいお酒を作ろうと頑張っていますから。そのうえで、時代を読み、お客様に喜んでいただけるようバリエーションを増やす努力も惜しみません。

ただ、いくらいいものを作っても、慢心していてはだめ。忘れられていたり、知っていただけていなかったりしたら、よさは伝わりません。

だからこそ、しばらく飲んでいないという方や、『久保田』を知らないという方、日本酒を飲んだことがないという方にも、こうしたイベントや飲食店さんなどでまず知って、つながっていただけたらと思っています」

日本酒の未来を明るくするべく、奮闘する『朝日酒造』。牧野さんらの熱い想いが伝わっているのか、ポップアップイベント会場は世代や国境を越えて、美酒に気持ちよく酔っ払う顔で満ちていた。

おすすめの日本酒3選

最後に、おうち飲みを楽しむ働きマンにおすすめの日本酒を、牧野さんに教えていただいた。

■圧倒的な飲みやすさ「久保田 スパークリング」(500ml 1485円)

「日本酒そのものにハードルが高い方は、甘酸っぱいスパークリングの日本酒がおすすめです。

『久保田 スパークリング』は、きめ細かな泡立ちとマスカットのような爽やかな香りが特徴です。ベースの純米酒の味わいを引き出すため、アルコール分は12度と一般的なスパークリングワインと同じくらい。甘酸っぱくボリュームのある味わいですが、『久保田』らしいキリッとした酸味もあり、すっきりとした口当たりです。常温でも悪くはないですが、ベストは冷蔵庫で冷やして飲んでいただけたら」

■家庭料理に合わせやすい「久保田 千寿」(720ml 1320円)

「家庭料理は、お酒とのマリアージュを考えて作ることは少ないと思います。そんなときは、きれいですっきりとした味わいの日本酒がお使いいただきやすいでしょう。

『久保田 千寿』は、『久保田』発売時に最初に誕生したお酒で、現代の食に寄り添うように仕上げた吟醸酒です。『久保田 千寿』らしいきれいですっきりとした特徴はそのままに、上品で澄んだ香りとバランスの取れた味わいにしました。割と幅広いお料理を受け止めてくれるので、今日は日本酒を飲みたいと思ったらおすすめします。私も、何を飲もう?と迷ったら、ここに戻ります。常温はもちろん、冷酒やぬる燗もおすすめです」

■日本酒好きには、旨みが強い「久保田 千寿 秋あがり」(720ml 1760円)

「個人的に、ワンシーズンで2本空けたお気に入りは『久保田 千寿 秋あがり』です。これは夏を越え、秋まで熟成して酒質が落ち着き、円熟したお酒。熟成による味の移ろいを感じていただくため、変化がわかりやすい原酒を使用しています。

冷やすと『久保田 千寿』らしいキレと柔らかな酸味をお楽しみいただけますし、常温ならとろっとした口当たりと旨み。今年は秋刀魚が豊作ですけれど、脂ののった焼き秋刀魚や栗ご飯と一緒にお召し上がりいただくと格別です」

「日本酒」は自由に楽しんでいい

お酒によっては、冷やしたり燗したり。おいしく飲むにはコツが必要なイメージもあり、日本酒は難しいと思っている方もいるかもしれない。しかし牧野さん曰く「難しいことは抜きにして、自由に楽しめばいい」とのこと。

「アルコール分が高いと感じるなら、炭酸水で割ってもOKです。それに、まずは常温で飲んでいただけば、十分おいしくお召し上がりいただけます。冷やすか温めるかは、その次でいい。

機会があれば、イベントや蔵元で試飲してみてください。そして、いいなと感じたお酒を、どうぞまずは楽しんで。お一人おひとりが楽しんでいただくことが、日本酒の未来につながるはずです」

これから年末年始に向けて、集う機会や季節の挨拶も増えるだろう。大切なタイミングに、本当においしい一本を携えていくなんて、実に粋じゃないか! 何より、日本酒は日本という土地が育むかけがえのない文化。お酒好き、おいしいもの好きなら、その世界を探究してみてはいかがだろう。

文/ニイミユカ

なぜ〝缶の日本酒〟は定着しないのか?一合缶の日本酒「ICHI-GO-CAN」が変える未来

日本はひとつではない。どうしてこの国は連邦制を敷かないのかと思えてしまうほど、実は様々な文化圏が寄り集まっている。 それをよく表しているのが日本酒だ。いや、「日…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE