間もなく今年も年末商戦の時期を迎える。こうした中、AI(人工知能)とSNSはホリデーシーズンの消費者行動を、どのように後押ししていくのか?

ノートンライフロックはこのほど、「2025年版 ノートン サイバーセーフティインサイトレポート:ホリデー編」を発表した。

SNSとAIは“ショッピングの味方”か、それとも“詐欺の温床”か

日本の消費者の購買行動が、よりオンライン中心へと移行している実態が、本調査から見えてきた。

調査によると、日本の消費者の61%が「今年のホリデーシーズンに買い物をする予定」と回答している。そのうち96%がオンラインでの購入を予定していると答えており、オンラインショッピングが主流となっている。全体の37%が「主にオンラインで買い物をする予定」と回答している中で、特にZ世代では73%が「買い物を予定している」という結果が出ており、若年層ほどオンラインでの購買行動が定着していることがうかがえる。

■人気ギフト獲得のために“普段と違う行動”を取る傾向も

19%の消費者が「人気ギフトを手に入れるために普段と違う行動を取る可能性がある」と回答した。Z世代ではその割合が45%に上昇しており、購買意欲の高さが行動にも影響を与えていることがわかる。具体的にリスクを伴う、または普段とは違う購買行動として、以下の傾向が見られた。

・市場価格より7,000円多く支払う(8%)

・SNS広告やメールをクリックする(8%)

・未知の販売者から購入する(5%)

過去に24%の消費者が「話題の商品を購入しようとして怪しいサイトにたどり着いた経験がある」と回答しており、Z世代ではその割合が46%と突出している。SNSや広告経由での購買行動が増加する一方、危険なサイトへの誘導リスクも高まっている。

■節約志向と情報過多による“アンバランスな購買心理”

調査では、77%の「消費者が割引コードを探す」と回答し、17%が「30分以上かけて検索する」など、節約志向が強まる一方で、時間や情報の過剰消費による“アンバランスな購買心理”が明らかになっている。

■SNS経由の購買と情報共有のリスク

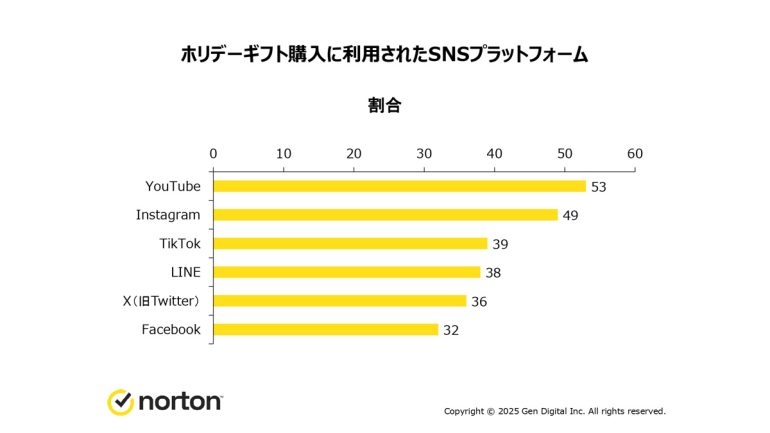

さらに、22%の消費者が「SNS広告からホリデーギフトを購入した経験がある」と回答。購入に利用された主なSNSプラットフォームはYouTube(53%)とInstagram(49%)となった。

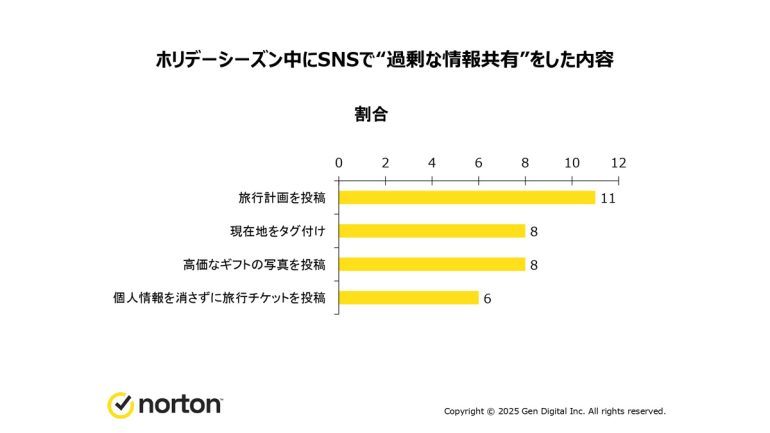

19%の消費者が「ホリデーシーズン中にSNSで過剰な情報共有をした可能性がある」と回答。世代別ではZ世代が52%と最も高く、X世代14%、シニア世代7%と続いている。SNS利用の拡大に伴い、プライバシーリスクへの警戒も必要とされている。

それぞれの内訳は以下の通りだ。(複数回答可)

ショッピングにおけるAI関連の質問では、24%の消費者が「ChatGPTなどの生成AIツールをギフト選びに活用する予定」と回答しており、9%の増加が見られた。こうした傾向は、AIが日常生活においてより身近な存在となりつつあることを示している。

ノートン詐欺研究部門ディレクターのレイラ・ビルジ氏は、こうした動向について次のように述べている。

「AIツールやSNS広告のクリックなど、人々は利便性に惹かれています。しかし、サイバー犯罪者も同じようにその流れに乗っています。まるで“玄関マットの下に合鍵を隠す”ように、人々が軽視する行動こそが、最も脆弱になる瞬間なのです」

“お得な買い物”が高くつく?ホリデーシーズンの落とし穴。詐欺被害、最大損失額 30万円。Z世代が最もリスクにさらされている状況

消費者の購買意欲が高まるホリデーシーズンは、サイバー犯罪者にとっても好機となり得る時期だ。日本の消費者の62%が「ホリデーシーズンでは最安値を探す」と回答し、19%が「ホリデーシーズンは他の時期よりオンラインでリスクを取る」と回答した。お得なセールを見た瞬間に購入する可能性についての質問をしたところ、24%の消費者が購入する可能性があると回答し、Z世代では41%と世代別では一番高い結果となった。

ただ各国の回答から比較すると、ブラジル(64%)や香港(63%)は、お得な商品を見つけるとすぐに購入する傾向が最も高い一方で、日本(24%)やチェコ共和国(27%)の人々は、割引に左右されにくい傾向が見られる。

以下が各国の割合比較だ。

ホリデーシーズンの詐欺に関する調査では、43%が「昨年より詐欺への懸念が高まった」と回答し、ホリデーシーズンに対する警戒感が広がっている。

・AIによるショッピング詐欺を懸念(54%)

・ブラックフライデーやサイバーマンデー中の詐欺を心配(60%)

・「ホリデーシーズンは他の時期より詐欺が多い」と捉えている(61%)

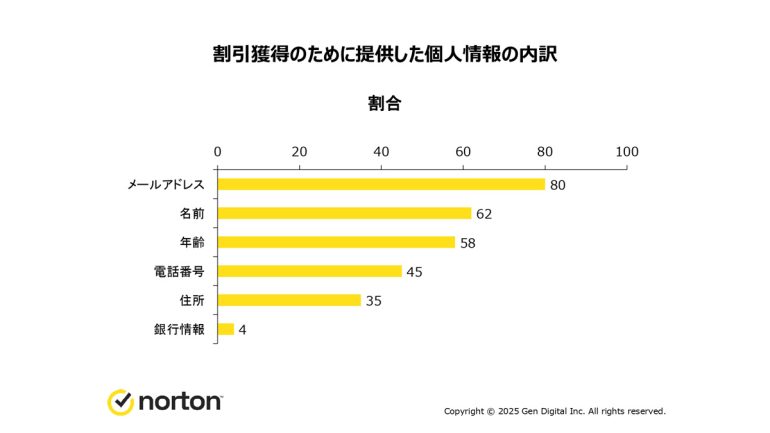

31%の人が「ホリデーシーズン中の“お得なセール”を不審に感じる」と回答し、一定の警戒心をもちながら、オンラインショッピングを活用する消費者は存在している。36%の消費者がこれまで「割引を得るために個人情報を提供したことがある」と回答している。中でも、個人情報の提供に関しては、Z世代が50%に急上昇し、危機意識の低さが垣間見える結果となった。

割引獲得のために提供した個人情報としては、メールアドレスが最も多く、次いで名前や年齢などが挙げられた。割引獲得のために提供した個人情報の内訳は下記の通りだ。 (複数回答可)

レイラ・ビルジ氏は、最新の注意を払うと同時に下記のように述べている。

「サイバー犯罪者は、焦り、注意散漫、感情的判断を狙っています。ホリデーシーズンはその三拍子が揃う時期です。彼らはそうした油断を待っているのではなく、あなたが“忙しく”“ストレスを抱え”“急いでいる”といったその瞬間を狙っています。さらに最近の詐欺は非常に巧妙化しており、警戒していても騙される可能性があるのです」

AIを使う消費者が増える一方、信頼性への懸念も浮き彫りに

生成AIの普及が進む中、消費者の間には利便性と不安が入り混じる複雑な心理が見られる。調査によると、26%の回答者が「ChatGPTなどのAIを活用してホリデーショッピングを行う予定」と答えており、ギフト選びのみならず購買判断においてもAIの利用が広がりつつある。

一方で、AIに対する信頼は依然として限定的だ。29%がAIによるパーソナライズ検索結果を体験したと回答しているものの、「AIが個人情報を安全に扱う」と信頼している人は22%(約5人に1人)にとどまっている。

また、AIの利便性と不安が共存する消費者心理が浮き彫りとなった。

・チャットボット対応しかない場合は購入を控える(46%)

・AIによるレコメンドはショッピング体験を向上させる(36%)

AIはすでに消費者の購買体験に深く浸透しているが、その受け止め方は一様ではない。AIを“信頼できるパートナー”として受け入れるか、“潜在的なリスク”と捉えるかは、企業による情報管理の透明性とセキュリティ対策の充実度に大きく左右されると言えるだろう。

「2025年版 ノートン サイバーセーフティインサイトレポート:ホリデー編」から見えてきたのは、ホリデーショッピングが便利になる一方で、SNSやAIツールの活用、“今すぐ買わなきゃ”と思わせるセールの雰囲気が広がっているという現状だ。こうした状況の中、私たちにはこれまで以上に冷静な判断と注意が求められている。

<「2025年版 ノートン サイバーセーフティインサイトレポート:ホリデー編」について>

本調査は、Gen社の委託によりDynata社が2025年7月31日から8月11日にかけて日本国内でオンライン実施したものだ。18歳以上の成人1,000名を対象に、年齢・性別・地域で加重調整を行い、全国の実態を代表するデータとして集計している。

※本調査における世代区分は以下の通り。

・Z世代:18~28歳

・ミレニアル世代:29~44歳

・X世代:45~60歳

・シニア世代:61~79歳

出典元:株式会社ノートンライフロック

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE