出版不況と言われて久しいが、対極的に盛り上がりをみせているのが、出版の同人活動だ。

小説、エッセイ、詩歌、絵本、写真集など、個人やグループが自費で作品を作り、それを店舗、ネット、イベントを通じて販売する。ベストセラーは難しくとも、ファンがついて、ヒットしているものもあるという。

そうした作品が一堂に会するのが、文学フリマだ。

2002年に東京で第1回目が開催。2025年現在で年9回、8都市で開かれるこの文学作品展示即売会は、同人・商業作品の即売会イベントとして最大級。直近では、9月14日にインテックス大阪の2号館で開催された。

恥ずかしながら、出版界の片隅に住む筆者が、文学フリマのことを知ったのはつい最近のこと。興味も手伝って、取材に訪れた。

広い会場に1000を超える出店者

「“文学”というからには、純文学が中心の小規模なイベントなのかな」という先入観は、会場に入って一瞬にして覆された。

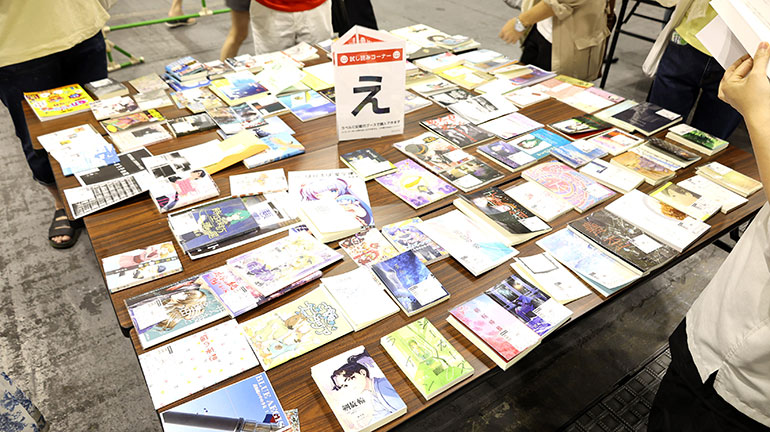

広大な空間には、はてしなく出店者のブースが並び、来場者も大勢いて熱気を帯びている。ブースといっても、長机を1つ2つ並べた簡素なものだが、それが延々と連なっていて終わりが見えない。

この日の出店者数は約1200店、一般来場者は約5000人に及んだという。1日限りで5時間の開催時間なので、各ブースをじっくり眺めて欲しいものを選び抜くのは、ちょっと無理そうだ。

そして、販売されている品々も実に多種多様。やはり小説がボリュームゾーンとして大きいが、それ以外のジャンルも目立つ。

当初、文学フリマの概要的な記事とするつもりだったが、それだと解像度が低すぎて大雑把になりすぎてしまう。そこで、目に留まったいくつかの出店者をちょっと紹介しよう。

ドラマ愛が詰まった小冊子も

まずは、文芸評論家の三宅香帆さんとドラマウォッチャーの明日菜子さんのブース。売り物は、『ドラマ旅』と題されたブックレット。

朝ドラ好きの二人が『おかえりモネ』の舞台を聖地巡礼したPodcastに因んだ内容となっている。来場者がひっきりなしに訪れ、山と積まれた冊子がみるみる減っていったのが印象的。

結局、終了時間を待たず完売したという。文学フリマの出店は初めてだそうで、「運営側も参加者同士も、お互いをリスペクトしていると感じられる場でした。自分たちのSNSを見ていない方とも交流できて、とても貴重な体験になりました」とコメントされた。

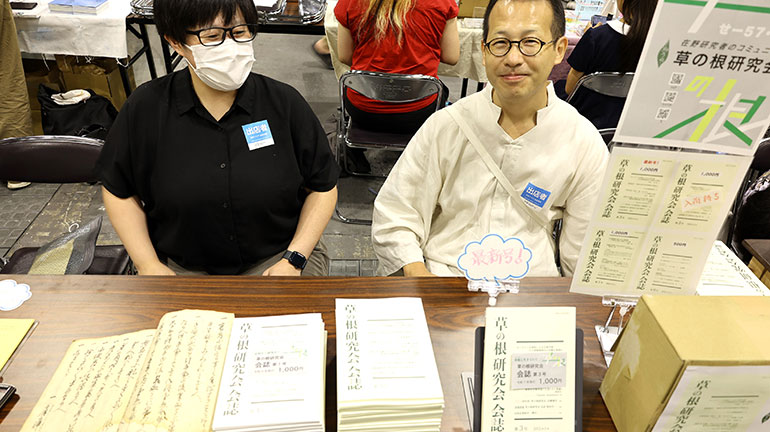

学術研究のディープな世界

次は、「草の根研究会」のブース。古文書や歴史の愛好家たちが集まった研究会だそうで、年1回発行の会誌を販売していた。

最新号の表紙を見ると、「オンラインを利用した古文書学習―古文書勉強部会の活動を事例に」「中野重治「秋の一夜」におけるレッド・パージと故郷の表象」といった論文タイトルが並ぶ。深い……深すぎる世界だぞ。

会長で、日本の近現代の災害史を専門とする中田みずきさんは、「普段はオンラインを通しての販売のみで、このように直接雑誌を手に取っていただけるのは貴重な機会です。また出展したいです」と話された。

認知度アップを目指して老舗の出版社も

割合としては少数派だが企業の出店もあった。その一社が老舗出版社の東洋経済新報社。主に看板雑誌の『会社四季報』の関連グッズや、通常は販売していない特別版冊子などを陳列していた。

また、文学フリマ限定販売品として、『週刊東洋経済』の創刊号にあたる『東洋経済新報』の復刻版も販売され、来場者の目を引いていた。

同社マーケティング部の荒木千衣さんと中野華衣さんは、「参加者・出店者の皆さまの熱意に強く感銘を受けました。

長年ご愛顧いただいている方から今日初めて当社を知ってくださった方まで、幅広い方々と直接お話できました。商品やブランドについて自らの言葉でお伝えできたことは、大変意義深い経験です」と語った。

昭和なラブホテル愛が詰まった写真集

レア感あふれる雰囲気を発散していたのが、写真家・那部亜弓さんのブース。昭和レトロなラブホテルを巡っては写真を撮る、知る人ぞ知る方で、文学フリマでは、そうしたラブホテルの写真集を販売していた。

目玉となるのが、限定販売の「京都久御山ホテルブリッヂ」の写真集で、情熱をこめて筆者に内容を説明された。

出店はこれで8回目という那部さんだが、大阪のイベントは初めて。「ずっと規模の大きな東京よりも売上が良かったです。以前の京都会場でも感じましたが、私の作品は、関東より関西のほうがウケが良いようです。一番重い写真集の『HOTEL目白エンペラー』も全てはけてくれたので、助かりました」とのこと。

美麗な雑貨を販売する人も

本に関連したグッズを取り扱う人もちらほら。イラストレーターの海嶌(みしま)あありすけさんはその1人で、メタル製のブックマーカー、しおりセット、読書記録ノートなどを販売。

青を基調としたアールヌーボー風のデザインが美しく、たくさんの人が足を止めていた。文学フリマに限らず、同人が集うマーケットには精力的に出店しており、多くのファンがいるようだ。

海嶌さんは、「描いて、書いて、作って、旅して、届ける。同人イベントは、創作と人生と文化が交差する特別な空間です。誰かの手に届いたときの温度、直接言葉を交わせる奇跡、それら全てが嬉しくて、また創りたくなるんです」と話された。

個人が生み出す創作物の可能性に期待

小一時間会場を歩き回ってみたが、出店者と販売品目のバラエティーぶりには、正直驚かされた。日頃、インターネットの空間を徘徊していると、似たような情報ばかりに出くわし(いわゆるエコーチェンバー現象)、世の中は広いようで実は狭いのではないかと思いがちになる。そんな大きな勘違いを改めさせた意味でも、文学フリマに赴いた意義はあった。

また、この場には、「本が売れない」時代に本を売るヒントが詰まっているのでは、とも感じた。出版関係者も、現状を憂うる前に一度訪れてみるといいかもしれない。

それはさておき今後も、生成AIではなしえないクリエイティブな成果物は、こうした三次元空間で華やかに展開していくのだろう。作り手たちの情熱という推進力が、これからも途切れず続くことを願ってやまない。

・文学フリマ公式サイト:https://bunfree.net

取材・文/鈴木拓也

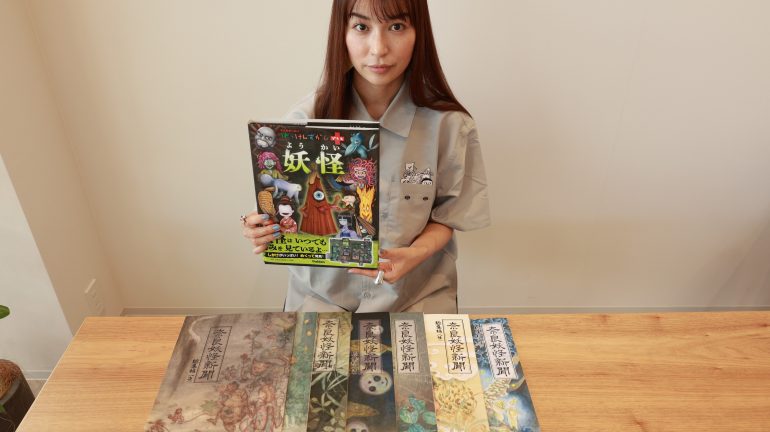

筆と墨で妖怪を描く〝妖怪書家〟逢香さんが語る、止まらない妖怪愛

古くから、日本の庶民文化として受容されてきた「妖怪」。 いまや、コミックやアニメが牽引役となって姿形を装い改め、お茶の間でも馴染み深い存在となっている。 他方、…

令和の日本は妖怪だらけ!?妖怪文化研究家が語る妖怪の最新事情

毎年夏がくると、納涼企画でお化け屋敷が開催されたり、怪談を特集した記事が組まれたりする。 そこに出てくるのは大半が、人間が死んで化けた「幽霊」だ。他方、古来より…

赤字500万円から世界へ!タミヤの成功を導いた〝プラモデル界の革命児〟田宮俊作の哲学

7月21日、静岡県のローカルメディアが極めて衝撃的な速報を発表した。株式会社タミヤ代表取締役会長の田宮俊作氏が、同月18日に亡くなったという内容だ。 今や静岡市…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE