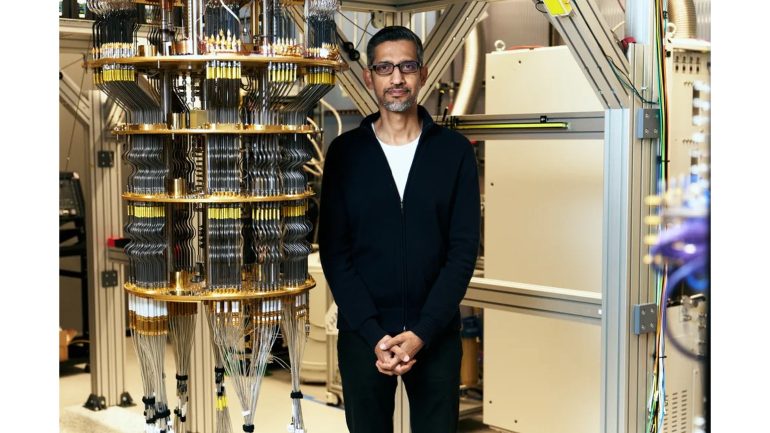

Googleは2025年10月22日、同社の量子コンピューター用チップ「Willow」が、従来型最速スーパーコンピューターの1万3000倍の速さで、検証可能なアルゴリズムをハードウェアで実行した研究成果を発表した。

同社では、「これは、分子構造を計算できるため、医療や材料科学などの分野で大きな発見をもたらす量子コンピューターの実現に大きく近づく発見になります」と説明している。

本稿では、その概要をGoogleの発表ブログをベースにお伝えする。

世界で初めて検証可能な量子優位性の実証に成功

たとえば、海の底に沈んだ遭難船を探しているとする。ソナー技術を使えば、ぼんやりとした輪郭を捉え、「そこに沈没船があります」とまでは教えてくれるかもしれない。しかし、その船を見つけるだけでなく、船体に刻まれた船名まで読み取ることができたとしたら、どうだろうか。

それが、今回 Willow量子チップで実現した前例のない精度と言える。

科学誌「Nature」にも掲載されたこの発表では、「Quantum Echoes」と名付けた時間順序外相関関数(OTOC: out-of-order time correlator)アルゴリズムを実行。世界で初めて検証可能な量子優位性の実証に成功したことを明らかにしている。

Quantum Echoes は、分子、磁性体、ブラックホールに至る様々な自然界のシステムの構造を理解する上で非常に有用なアルゴリズムだ。

また、このアルゴリズムをWillowで実行することで今回、世界最速のスーパー コンピューターで動作する最先端の従来型のアルゴリズムと比較して、実に1万3000倍 も高速に動作することを実証した。

また、別途実施され、査読前の論文原稿(プレプリント)を無料公開している世界最大のサーバー「arXiv」に掲載される原理実証実験「Quantum computation of molecular geometry via many-body nuclear spin echoes(多体核スピンエコーによる分子幾何学の量子計算)」においては、「分子の定規」となるこの新技術を使用、核磁気共鳴(NMR)データを活用し、化学構造に関するより多くの情報を取得することで、現在の手法よりも長い距離を測定できることを示した。

■解説動画も公開

検証可能な量子優位性を実現する Quantum Echoes アルゴリズム

これは、量子コンピューターがスーパー コンピューターの能力を超える検証可能なアルゴリズムの実行に成功した初の事例となる。

量子の検証可能性とは、同じ量子コンピューター、あるいは同等の性能を持つ他の量子コンピューター上で同じ結果を再現し、同じ答えを得ることで結果を確証できることを意味する。

このような再現可能で従来的な限界を超える計算こそが、スケーラブルな検証の基礎であり、量子コンピューターを実用的な応用のためのツールへと発展させていくのだ。

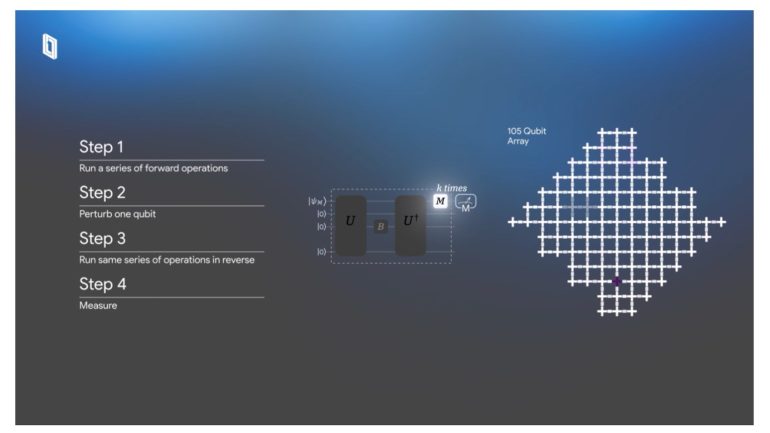

この新しい手法は、「 Echoe : エコー(こだま)」のように機能する。

まず、量子システム(Willow チップ上の量子ビット)に綿密に作りこんだ信号を送り、1 つの量子ビットに摂動を加え、その後、その時間発展を正確に逆方向に戻すことで、返ってくる「エコー(こだま)」を観測する。

この量子エコーが特別なのは、量子の波が足し合って、より強力になる構成的干渉(constructive interference)という現象によって増幅されるから。この現象の結果、測定はきわめて高い感度になる。

Quantum Echoes アルゴリズムの実装は、Willow チップによる量子ハードウェアの進歩によって実現した。

昨年、Willow は量子状態の複雑性の最大値を測定するために設計されたランダム回路サンプリング(Random Circuit Sampling)のベンチマークにおいて、高い性能を証明した。

Quantum Echoes アルゴリズムは、物理実験をモデル化するという点で、これまでとは異なる新たな課題を提示する。

それは、このアルゴリズムが計算の複雑さだけでなく、最終的な計算結果の精度までも同時に検証するからだ。Googleはそれを同等レベルの別の量子コンピューターでも同じ結果を再現し、検証できるという意味から「量子の検証可能性(quantum verifiable)」と呼んでいる。

そして、精度と複雑さの両立を実現するためには、量子ハードウェアには、極めて低いエラーレートと高速な演算処理能力という、2 つの重要な特性が求められる。

実世界での応用に向けて

量子コンピューターは、原子や粒子の相互作用、分子の構造または形状といった量子力学的な現象をモデル化するうえで、重要な役割を果たす。

科学者が化学構造を理解するために使用するツールの 1 つに、MRI 技術の基礎ともなる核磁気共鳴(NMR)がある。NMR は分子レベルの顕微鏡として機能し、原子の位置を視覚化できるほど強力で、分子の構造を理解するのに役立つ。

分子の形状と動態をモデル化することは、科学、生物学、材料科学などの分野の基礎であり、これをより精密に行なうための技術的な進歩は、バイオテクノロジー、太陽エネルギー、核融合など、幅広い分野の発展を支えてきた。

カルフォルニア大学バークレー校との提携による原理実証実験では、Willow チップ上で Quantum Echoes アルゴリズムを実行し、15 個の原子を持つ分子と 28 個の原子を持つ分子の 2 種類を解析巣rことで、このアプローチを検証した。

その結果、量子コンピューターによる出力は従来の NMR の結果と一致し、さらに通常の NMR では得られない新たな情報を明らかにした。これは同社の手法の有効性を裏付ける極めて重要な成果と言える。

望遠鏡や顕微鏡がかつて未知の世界を切り開いたように、この実験は、これまで観測不可能だった自然現象を測定できる新たなツール「量子鏡(quantum-scope)」への第一歩となる。

量子コンピューティングで強化された NMR は、創薬において潜在的な医薬品が標的にどのように結合するかを決定したり、ポリマー、電池部品、あるいは量子ビットを構成する材料などの新材料の分子構造を特性評価したりするための材料科学において、強力なツールになる可能性がある。

「量子コンピュータ」とは、量子力学の特性を利用した全く新しいタイプの計算機です。現在、私たちが使っているパソコンやスマートフォンに搭載されている「古典コンピュー…

今後の展望

今回の展望に際してGoogleは、次のようにコメントしている。

「今回の Quantum Echoes アルゴリズムによる世界初の検証可能な量子優位性の実証は、量子コンピューティングの実世界での応用に向けた大きな一歩です。

私たちは、大規模で、誤り訂正型量子コンピューターの実現に向けて進める中で、このような実用的で有益な実用化の例がさらに多く生み出されると期待しています。

現在、私たちは量子ハードウェア開発のロードマップにおける「マイルストーン 3」である、長寿命の論理量子ビットの達成に向けて取り組んでいます。」

関連情報

https://blog.google/intl/ja-jp/company-news/technology/quantic-echoes/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE