物価は上昇し、日経平均株価が最高値を更新するなど資産形成の重要性が高まってきている。一方、金融商品について正しい知識を持っていないと避けられるリスクを抱え、トラブルに巻き込まれることもある。

そこでソニー銀行は、「家庭での金融教育に関する調査」を行ったので、結果をお伝えしよう。

子どもに学んでほしい内容は「お金の大切さと価値」や「お金の管理方法」、年齢が高くなるほど「資産形成」や「税金」、「金融トラブル」が増加傾向

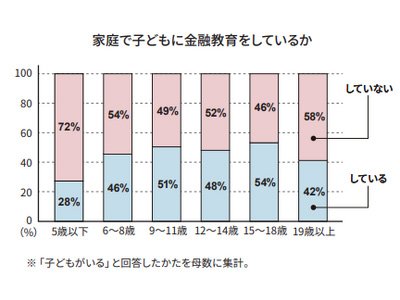

子どもがいると回答した2,110名のうち、「家庭で金融教育をしている」と回答した人は約40%の847名であった。

子どもの年齢別に家庭での金融教育実施の有無について見てみると、5歳以下の子どもへは28%、6歳~8歳の子どもへは46%と、お小遣いを渡すケースが増える小学生になる6歳以上の年齢から始める人が多いことがわかる。

子どもがお小遣いで自由に使うお金が増える小学生から高校生にあたる6歳~ 18歳までの子どもには、お金について親が教える家庭が多いことがうかがえる。

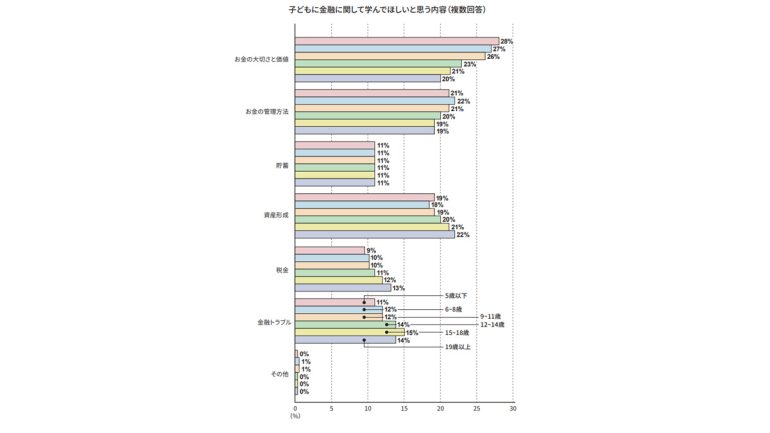

18歳までの子どもに学んでほしい内容は、「お金の大切さと価値」が最も多くなった。

14歳までの子どもに対しては、次いで「お金の管理方法」が多く、子どもが低年齢のうちに基礎的な金融の知識として、お金の価値や管理方法を学んでほしいと思っている親が多いことがうかがえる。

また、どの年齢の子どもに対しても、「貯蓄」より「資産形成」について学んでほしいと考えている親が多く、子どもの年齢が高くなるほど、「資産形成」や「税金」「金融トラブル」について学んでほしいと回答した割合が高くなっていた。

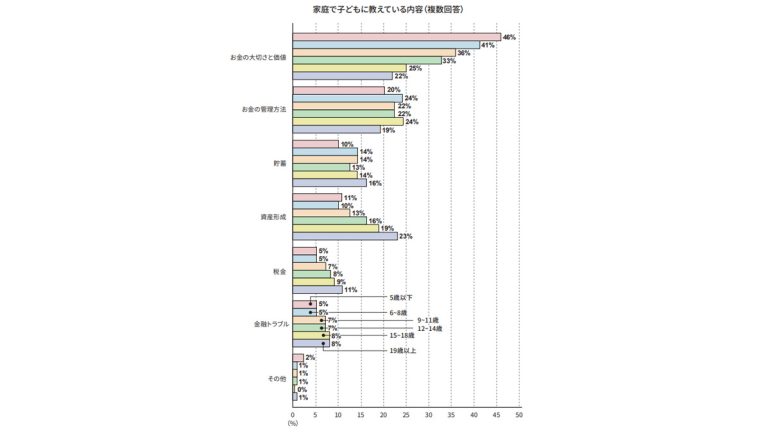

「お金の大切さと価値」について教えている割合は、5歳以下の子どもには46%と約半数にのぼり、6~ 8歳の子どもにも41%と多く、小学生低学年までにお金の価値を家庭で教えていることがわかる。

「お金の大切さと価値」、「お金の管理方法」、「貯蓄」について教えていると回答した人は、学んでほしいと回答している割合と同等または上回る結果となった。

高校生となる18歳までの子どもに「お金の管理方法」を教えていると回答した割合は20%以上となり、特に6~ 8歳への子どもには24%と、お小遣いがもらえる年齢とともに管理方法についても教えている家庭が増えることがわかる。

一方で、「資産形成」や「税金」「金融トラブル」については、学んでほしいと回答した割合より下回り、家庭で教えることが難しい内容であることもうかがえる。

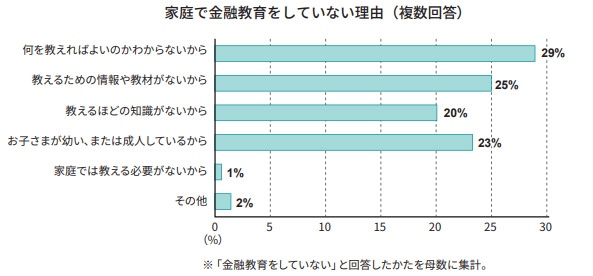

家庭で金融教育をしていない理由は「何を教えればよいのかわからない」が最多

「家庭で金融教育をしていない」と回答した人のうち、していない理由は「何を教えればよいのかわからない」が最も多く29%となり、次いで「教えるための情報や教材がない」と回答した人は25%という結果に。

また、金融に限らず学んでほしいことをうかがったところ、「お金の価値」が最も多くあげられていた。

お金に関すること以外の回答では、「家庭で金融教育をしている」と回答した人は「自分らしく生きること」や「コミュニケーション」、「家庭で金融教育をしていない」と回答した人は「人との関わり方」や「ネットリテラシー」と回答した人が多くみられた。

5歳以下の子どもに対しては、「お金を大切にすること」が多くあげられ、6歳以上の子どもに対しては、「お金の価値」に加え、「コミュニケーション」や「対人スキル」、「社会のしくみ」などがあげられる傾向にあった。

調査概要

対象:ソニー銀行に口座を持つ人2,709名

調査期間:2025年7月1日~ 2025年7月30日

関連情報

https://sonybank.jp/lp/family/

構成/Ara

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE