イーストマン・コダックが再び経営危機を迎えているという。

19世紀、写真機といえばガラスの板に薬品を塗り、巨大な木箱の中にそれを納めてからレンズの蓋を開けて光を取り込む……という手順だった。したがって、カメラマンとは即ち化学の専門家で、いつも薬品を持ち歩いていないといけなかった。

こんなものを、ごく一般の市民がわざわざ買うはずがない。そう考えたジョージ・イーストマンは、予め薬品が塗布されている写真版を開発した。さらに、一度の装填で複数枚撮影することができるロールフィルムを開発・発売し、それと同時にカメラ本体を安価で売り出した。カメラではなく、フィルムの現像で利益を出すビジネスモデルを確立したのだ。

ジョージ・イーストマンが創業したイーストマン・コダックは、20世紀の写真業界では常に「トップランナー」だった。しかし、その歴史の中にはあまりに斬新過ぎて大失敗してしまったことも。この記事ではかつてコダックが並々ならぬ精力を注いでいた「ディスクカメラ」という製品について解説しよう。

カメラの歴史は「簡略化の歴史」

カメラの歴史とは、上述の通り「ごく普通の人でも使いやすいように形を変える」歴史でもある。

絞りやフィルム感度、ホワイトバランス、シャッタースピードなどを個々に調整し、程よい明るさの写真を撮る……などというのは知識がなければできない。また、カメラ自体が極めて複雑な機械である。故障したら殆どの場合はメーカーもしくは街の写真屋が修理するのだが、機械というものは複雑になればなるほど故障が発生しやすくなる。無論、故障は極力起きないほうがいい。

1961年に登場したオリンパスのコンパクトカメラ『Pen-EE』が、なぜ世間に衝撃を与えたのか。フィルムを装填する手順からそれを巻き上げてシャッターを切るまでの手順が簡略化され、さらにセレン光電池を搭載することで「光量不足の場面ではシャッターボタンを押せない」という仕組みが実現し、誰でも簡単に写真撮影ができるカメラになったからだ。

使用者が豊富な知識を持ったカメラマンであれば、カメラの簡略化はあまり求められない。しかし、人類の大半はカメラマンではない。

コダックが1982年に発売したディスクカメラとそれに伴う新規格ディスクフィルムは、まさに「簡略化の極地」のような製品だった。

実物がここに!

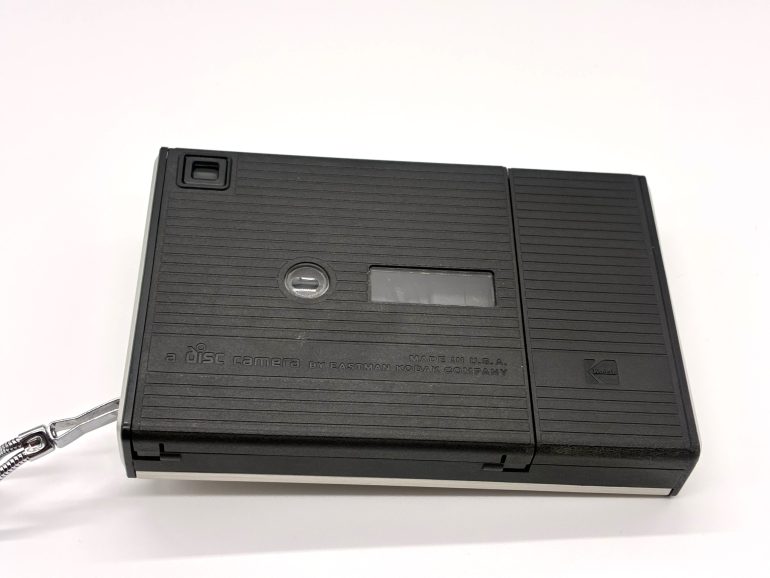

実はこのディスクフィルムを使うカメラ『KODAK disc4000』を、筆者はなぜか所有している。

確か、何年か前に酔っ払った拍子にヤフオクでポチってしまったと記憶しているが、ともかく筆者の自宅にディスクカメラがある。今回はこれをレビュー……とはさすがにいかない。ディスクフィルムの現像サービスは、25年も前に終了しているからだ。

したがって、今回は機能の検証に留めることにする。

筆者のiPhone SE2と比較しても、このサイズ感である。ロールフィルム機では絶対に実現できない寸法で、特に厚さは現代のコンパクトデジタルカメラに追随できるくらいの「薄さ」だ。レンズの蓋を開放して、本体正面にある楕円形のボタンを押すと写真が撮影される。ディスクの中で円盤状のフィルムが回転する仕組みのため、「巻き上げ」という動作がそもそもいらない。

筆者のディスクカメラは、何と今でも動く。『KODAK disc4000』はメーカー修理に出さないと交換できないリチウム電池が内蔵されているのだが、発売から43年経った今でも大きな音を立てて動作するのだ。

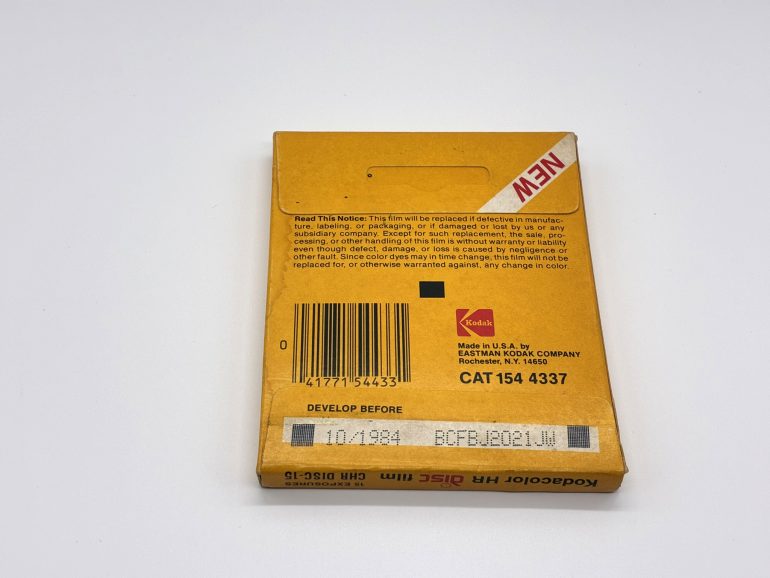

ちなみに、筆者はディスクフィルムも3枚所有している。しかも未開封! 使用期限は1984年10月とあり、これは奇遇にも筆者がこの世に生まれ落ちた月である。つまり、筆者が病院の分娩室にいた時にはこのディスクフィルムは期限切れを迎えていたということだ。

35mmよりも高くつく「トイカメラ」

巻き上げも絞りの調整も必要とせず、レンズは固定焦点式。ということは、ピントの合う距離を保つことができればあとはボタンをポンポン押すだけで撮影できるというわけだ。なお、ディスクフィルムは15枚撮り。

このコンセプトは、まさに現代のコンデジに通じるものがある。ハンドバッグに入れてもかさばらず、カメラの知識などない子供でも手軽にフィルムを交換することができる。そんなディスクカメラに、イーストマン・コダックが巨額の投資を行っていた時期があったのだ。

が、ディスクカメラで撮影した写真は画質が悪かった。ディスクカメラの1コマのサイズは8.2×10.6mmで、これは35mmフィルムの24×36mmよりも遥かに小さい。

Lomographyの写真投稿プラットフォームに『KODAK disc4000』で撮影した写真を公開している猛者がいるのだが、この写真を見ると撮影者によっては芸術的な1枚になり得るが、画質自体はとても高評価できるものではないことが分かる。要はトイカメラのレベルなのだ。

その上で、現像料は35mmフィルムのそれよりも高価だったことも付け足しておくべきだろう。「35mmよりも高くつくトイカメラ」を求めているユーザーは、今も昔も殆ど存在しない。こうしてディスクカメラは、登場から僅か数年で消え去っていった。

「デジタルディスクカメラ」って作れないの!?

とはいえ、筆者はこのディスクカメラを単に『失敗した製品』と捉えたくはない。

実際に触れてみればよく分かるが、ディスクカメラはまさに「コンデジの元祖」である。サイズといい、携帯性といい、シャッターボタンを押した時の感触といい、このデザインだけをそのまま引き継いでコンデジに再設計したとしても、決しておかしな製品にならないであろう完成度を誇っているのだ。

むしろ、今からでも「デジタルディスクカメラ」を作って売ればイーストマン・コダック再生のきっかけになるんじゃないか!?

そんな妄想を頭の中で繰り広げつつ、筆者はディスクカメラを再び物入れの奥に収納するのであった。

取材・文/澤田真一

iPhone 16eのカメラで撮影した「日没直前の写真」に衝撃を受けた話

ある日のことである。筆者が自宅(静岡市の公営住宅)の前で何気なく撮影した1枚の写真に、すっかり感動してしまった。 これはiPhone 16eで撮影したもので、時…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE