あと2か月もすれば、あわただしい師走がやってくる。年末といえば大掃除のタイミングで不用品を捨てる人が多いだろうが、一方で「物を捨てるのが苦手…」という人も少なくないだろう。

NEXERはこのほど、合同会社アイワクリーンと共同で、全国の男女1000名を対象に「物を捨てられるか捨てられないか」に関するアンケート調査を実施し、その結果を発表した。

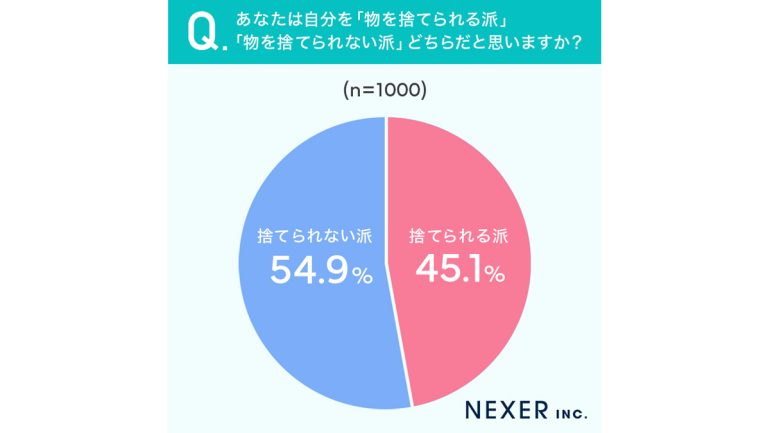

54.9%が、自分は「捨てられない派」

自分は物が「捨てられる派」か「捨てられない派」どちらだと思うかと聞いたところ、「捨てられない派」と回答した人が54.9%と過半数を占め、多くの人が物を手放すことに抵抗を感じていることがわかった。

それぞれの回答理由を自由回答形式で尋ねたところ、「捨てられる派」の理由としては「部屋が散らかる事があまりなく、物に執着しないから(20代・男性)」「シンプルに過ごすことが快適と感じるから(40代・女性)」「引越しの度に大量のものを捨ててきたから(60代・男性)」などの声が寄せられた。

一方「捨てられない派」の理由としては「いつか使うかもと思ってしまうから(20代・女性)」「愛着が湧いてしまって捨てられない(20代・女性)」「思い出があるから(40代・男性)」などの声が寄せられていた。

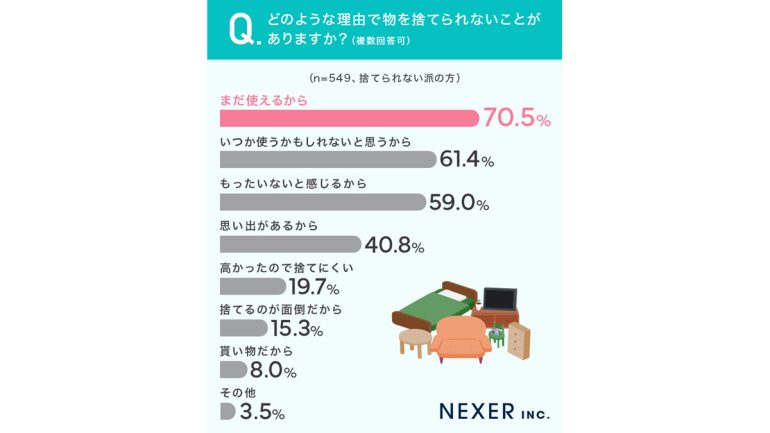

70%が、物を捨てられない理由は「まだ使えるから」

物を捨てられない派の人に「どのような理由で物を捨てられないことがあるか」と尋ねたところ、「まだ使えるから」が70.5%で最多となり、以下「いつか使うかもしれない」が61.4%、「もったいない」が59.0%と続いた。多くの人が物の機能性や将来的な有用性を重視し、物を無駄にすることに強い抵抗を感じていることがうかがえる。

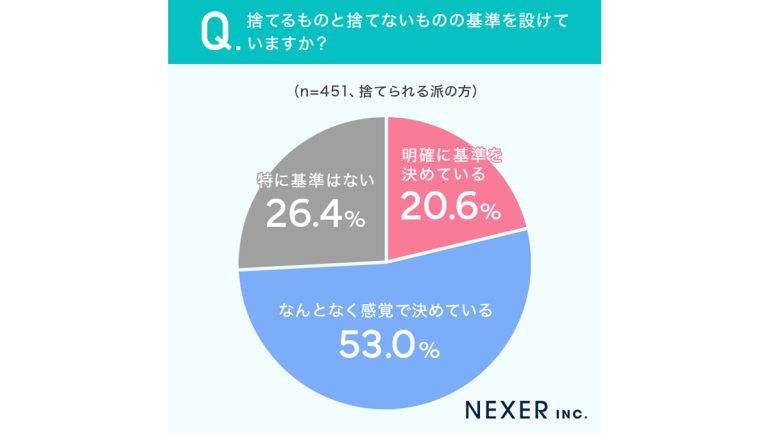

53%が、捨てるものと捨てないものの基準を「なんとなく感覚で決めている」

物を捨てられる派の人に「捨てるものと捨てないものの基準を設けているか」と尋ねたところ、53.0%が「なんとなく感覚で決めている」と回答しており、半数以上の人が明確な基準を持たずに直感で判断しているとわかった。一方、「明確に基準を決めている」(20.6%)を選んだ人は2割程度に留まった。

具体的にどのような基準があるのか自由回答形式で尋ねたところ、「一つ買ったら一つ捨てる(30代・女性)」「壊れたものや修理が困難なものは迷わず捨てるようにしている(30代・女性)」「今後数年の行動予測で使うかどうか想像し、使う予測ができなければほぼ新品でも売るか捨てる(40代・男性)」などの声が寄せられた。

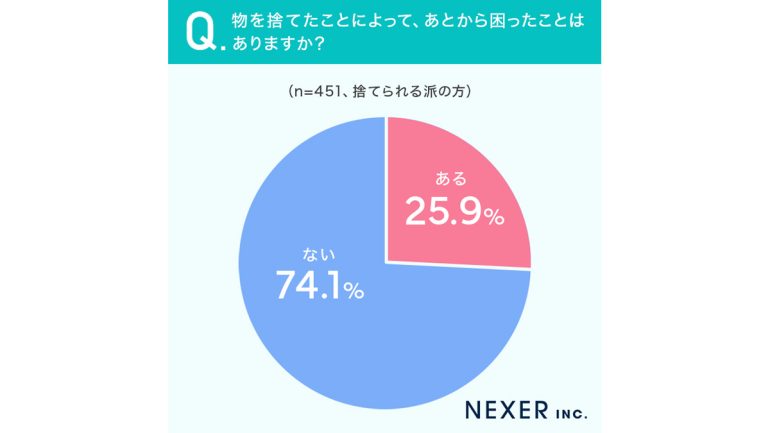

25.9%が、物を捨てて、あとから困ったことが「ある」

「物を捨てたあとに困ったことがあったか」と尋ねたところ、「ある」と回答した人が25.9%で、4人に1人いることがわかった。

具体的にどのようなことで困ったのか、自由回答形式で尋ねたところ、「『あのスカートと合いそう!』と思って新しい服を買ったけど、そのスカートを捨てていたこと(20代・女性)」「読まなくなった本を捨てたら、あとからまた読みたくなって買いなおした(50代・女性)」「レトロとしてもっと高値でプレミアがついていたかもしれない(60代・女性)」など、あるあると頷いてしまうようなエピソードが寄せられた。

<「物を捨てられるか捨てられないかに関するアンケート」調査概要>

調査手法:インターネットでのアンケート

調査期間:2025年9月5日 ~ 9月16日

調査対象者:全国の男女

有効回答:1000サンプル

出典元:株式会社NEXERと合同会社アイワクリーンによる調査

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE