文具メーカー・ゼブラが開発した『kaku lab.(以下、カクラボ)』は、書くための道具・空間、それが生む可能性を拡張する新技術だ。

VRゴーグルを着用し、センサーを内蔵した仮想空間に書けるペン『T-Pen』を使って、3次元に文字やイラストを書くことができる。書いたものを生成AIで立体化したり、手に持って動かしたりすることも可能だ。『T-Pen』にはシャープペンも内蔵されており、現在は2次元の紙に書いた文字・イラストを仮想空間に展開することにも対応している。

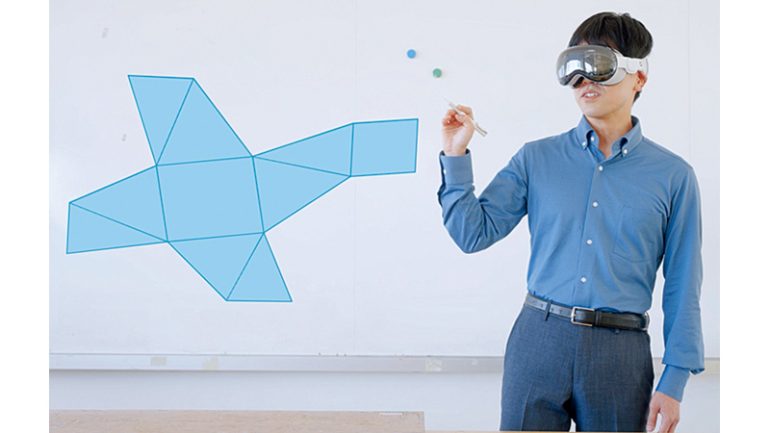

ゼブラ『T-Pen』

シャープペンの中に複数のセンサーを内蔵。機構は複雑だが、ゼブラが多機能ペンで培った技術を生かして小型化に成功した。

これらが開発された背景には、老舗メーカーゆえの〝手書き〟への思いがあったという。

「時代が進み、デジタル化が進行する中で、人の手で文字や絵を書く機会は徐々に減っています。そのような時代においても、〝記憶の定着につながる〟〝気持ちを伝えられる〟〝心の整理ができる〟といった『手書きの価値』は不変であり、むしろ重要になっていると感じています。『カクラボ』や『T-Pen』では、そんな書くことによって得られる価値の追求を目指しました」(ゼブラ 新規研究開発室・岩間卓吾さん)

仮想空間に描いたイラストを生成AIが着彩&立体化!

左の写真は、VRゴーグルを装着し、飛行機の線画を仮想空間に描いているところ。右では、それを生成AIによってイラスト化し、さらに立体化させたものを、手に持って動かしている。

従来の書くという体験は、アナログ空間に限られていた。だが、デジタル空間でも同様のことができれば、体験の幅を大きく広げられる。その着想から『カクラボ』が生まれたわけだが、最大の特徴は、そこに生成AIを組み合わせたことだ。「書く」というアナログな行為と独自の生成AI技術を掛け合わせることで、創造性はいっそう高まっていく。

「『T-Pen』を活用した『カクラボ』は、新技術として発表しました。その背景には『カクラボ』の可能性を共に高めるパートナーを募集したいという意図があります」

今年2月の発表後、教育、デザインなど、すでに様々な業界の企業から問い合わせがあったという。さらに同社は、今後も医療、観光など、多様な業界や学術研究に技術を生かしたいとしている。2次元と3次元をつなぐペンは、日本の技術革新を担っていく。

技術が浸透すればあらゆる分野におけるイメージ共有に役立つ

空間認知能力の教育

小学生の算数の単元に「展開図」があるが、立体物を平面にする感覚を掴むのは難しい。立体物と平面物を両方描ける技術を活用すれば、直感的な理解を促せる。

洋服のデザイン

洋服の線画を描いて生成AIに委ねれば、立体化の案を得られる。多様な案を得ることが可能で、同じAIでも、生成させるたびに結果が変化するのがおもしろい。

遊具などのエンターテインメント

仮想空間に描いたものを手で持って動かせるのも特徴だ。立体的な遊具で遊んだり、刀を描いてチャンバラをしたり、遊びの体験すらも広げる可能性を秘めている。

住宅展示場で家具の絵を描き、配置を考えるのに使うなど、様々な使い方がありそうだ。現在のVRゴーグルは大型なものばかりだが、メガネサイズまで小さくなれば、実用性はより高まるだろう。

取材・文/畑野壮太

副業3.0はメタバースから始まる!?〝好き〟をキャリアに変える空間クリエイターの時代が到来

はじめに──「場所×時間」の束縛が消えた副業市場 20世紀の副業 1.0が「ダブルワーク」、21 世紀前半の副業 2.0 が「スキルシェア」だとすれば、2025…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE