ブルワリーの創意工夫により、毎日のように各地に新しいクラフトビールが生まれている。大学と地元ブルワリーによる産学連携ビールも見られようになってきた。東京工科大学(東京大田区)は教育プログラムの題材にクラフトビールを取り上げた。この秋生まれた第1弾は他に類を見ない出汁を効かせたビールだった。

クラフトビールは地域ブランディングに最適なツール

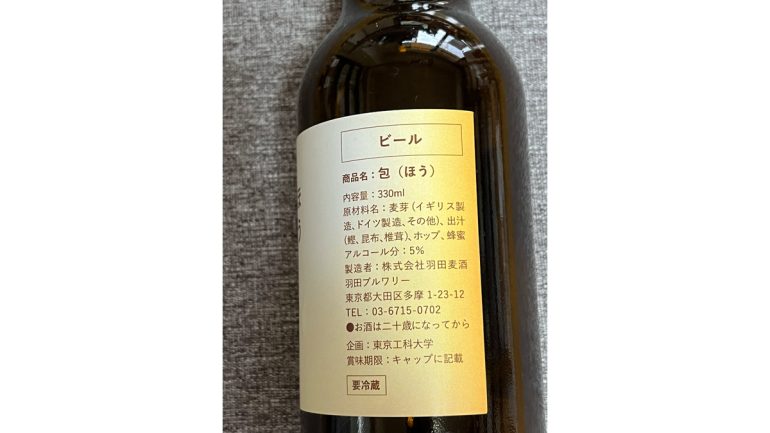

東京大田区内のブルワリーと連携したクラフトビール制作を教育プログラムの題材に取り上げたのは、東京工科大学のデザイン学部。区内の3つのブルワリーに協力を呼びかけ、3つのクラフトビールが制作された。その第1弾、「包」(ほう)が9月下旬に発売された。10月以降、第2弾,第3弾が別のブルワリーから発売される。

指導にあたったデザイン学部・葛原俊秀准教授は、クラフトビールを教育プログラムに採用した理由に、地域のブランディングツールとしての存在感を上げる。

「デザイン学部の視覚デザインコースの学生は主にグラフィックデザインを学びますが、社会でデザイナーに求められる力はパッケージやロゴデザインなどだけではありません。

ビールづくりは街の特性をサーチすることから始まります。さまざまな魅力を多角的に分析し、製品コンセプトを抽出し、それをいかにデザインに落とし込んでいくか。その一連のプロセスを通して実践的なデザイン力を身につけるためのプログラムとして、クラフトビールは最適なツールだと考えました」

そもそもクラフトビールは教育プログラムとして適切なのか? 実は昨年、デザイン学部の教員自らがクラフトビールづくりに取り組み、検証している。その際、教員チームは蒲田が発祥とされる羽根つき餃子に着目してコンセプトを策定。ネーミングやラベルデザインを行い、同じく大田区のブルワリー大鵬で醸造し、販売まで至ったのが、ジャスミンが香るホワイトエール「白蒲田」だった。

これが予想以上に多くのメディアに取り上げられ、学生にとっても魅力あるプログラムになると確信した。ただし、単位取得が必要な授業ではなく、“課外授業”的な枠組みで取り入れた。ところが、単位がつかないにもかかわらず、対象となるコースの3年生約110名のうち12グループ計45名が参加を希望した。

今年6月に12グループが各々のビール企画をブルワリー3社にプレゼンテーションを行った。1社が醸造するビールは1つ。採用されるのは3グループと、なかなかに狭き門だったようだ。

ビールを飲まない学生が入れてみた出汁醤油

参加ブルワリーの1つ、羽田麦酒に選ばれたのが、3名のチームが提案した「包」だ。

クラフトビール制作プログラムに参加した理由を、3名は「企業と協働できることに魅力を感じた」と口を揃える。ビールが飲みたいから、ではないのだ。実際、チームリーダーの大竹紀愛さんは、ふだんビールを飲まない。

「通常の授業で制作するものは架空の域を出ません。企業の方と連携することで自分の実力を試してみたかった」と話すのは、木原あかりさん。

3名は蒲田の街に焦点を絞り、リサーチを開始。町中華が多いことから「ラーメンや餃子に合うビール」という設定も考えたが、あまりにありふれていて「蒲田ならではの魅力」が伝わらない。

狩野さんは「蒲田の銭湯は多種多様な人を受け入れている」ことを発見。さらに、中華や焼肉にとどまらない、ネパール料理、トルコ料理など飲食店の多国籍ぶりに注目した。

「以前から外国人の居住者が多く、多様な価値観を受け入れてきた街なのではないか。その多様性を包み込むやさしさが蒲田の魅力だと思いました」(大竹さん)

コンセプトを「包容力」と表現し、ビールの名前、ロゴやパッケージのデザインなどに落とし込んでいった。メインカラーの黄色のグラデーションは、ビールと出汁、多様性のイメージを表現している。

肝心な味の方向性は、大手メーカーのビールにいろいろな調味料を混ぜて味見するという、ある意味、画期的な“試飲会”を開いて探った。

ビールマニアでもない3名が持ち寄った調味料は、黒コショウ、白コショウ、山椒、柚子胡椒、塩、一味、七味、ラー油などなど。

冷蔵庫にあった納豆パックについている出汁醤油を「これもいいかも?」と持ってきたのは、ビールを飲まないリーダー大竹さんだった。すべての調味料を試した結果、「包容力」を表現できる味だと3人の意見が一致したのが出汁醤油だ。

「ビール好きの人からは出てこない発想だと思います」と、葛原准教授は意外性も評価している。

畑違いから生まれる発想をイノベーションのきっかけに

学生からビールのコンセプトを聞いてビールのレシピ作成にあたったのは羽田麦酒だ。

羽田麦酒は2014年にビールの製造免許を取得。当初はOEM製造を主軸にしていたブルワリーだ。レシピ作成と醸造を担当した羽田ブルワリーチームの野呂駿佑さんは、今回の東京工科大学との連携を「私たちはデザインについては素人。ビールのコンセプトをデザインするという発想が面白そうだなと思いました」と話す。

提案された「出汁の香りのビール」は10年以上ビールを製造してきた羽田麦酒も「手がけたことがない」珍しいもの。

レシピ作成にあたり、「せっかくだから大田区で手に入れたものを」と考え、材料を大田市場でリサーチした。次に、出汁に合うビールのスタイルを検討。羽田麦酒の6種の定番ビールと掛け合わせてみたが、結果的に定番にはない「アンバーエール」を選択した。

「近年、クラフトビールの人気はだいぶ定着してきました。だからこそ、同じものを造り続けるだけではいけないと思っています。この先も楽しいクラフトビールであるためにはイノベーティブな挑戦が必要。ビール業界外からの提案は貴重です。東京工科大学の学生さんとの協働は私たちにとっても有意義でした」と語る。

クラフトビールは使える原材料の幅が広く、新しいレシピやスタイルが今も生まれている。話題になるのは味や製法だけでなく、デザイン学部の教材になるほど懐も広い。クラフトビールの活躍の場はまだまだ拡大中だ。

取材・文/佐藤恵菜

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE