株式会社Mizkan(以下「ミツカン」)によると、鍋つゆ市場規模は2024年には約500億円に達し、商品数も増え続けている。2024年以降は各社の値上げもあり金額ベースで伸長、個数ベースではほぼ横ばいだが、商品数は1100種類前後と、多いことに変わりはないという。「トレンドとしては、監修系シリーズから派生したエンタメ消費の流れと、定番回帰の流れの二極化が起きていると見ております。外食ではすき焼きなどといった鍋定食メニューが好調で、食の多様化の一方で安心できる味に対するニーズがでてきていると見ております」(ミツカン)。

鍋つゆの市場規模は約500億円、商品数は1100種類前後!

食の多様化に対応しつつ安心できる鍋つゆメニューとはどんなものか。今年発売の鍋つゆ新シリーズについて大手4社に取材し、実際に食べてみた。(関連記事:「今年ブレークする鍋つゆは?各社から登場した新商品4種を食べ比べてみた!」

今年ブレークする鍋つゆは?各社から登場した新商品4種を食べ比べてみた!

バラエティ鍋つゆの火付け役は、「カレー鍋」だった 「鍋料理」といえば真冬のイメージだが、実は鍋つゆの新商品の大半は盛夏の8月に発売される。 現在のような鍋つゆの…

新シリーズ(1)「体験の変化」を提供…「鍋THE WORLD™」シリーズ(ミツカン)

最初に紹介するのは、鍋つゆ業界で12年連続売上No.1(※)の「〆鍋」シリーズを展開しているミツカンが2025年8月7日に発売した鍋つゆの新シリーズ、「鍋THE WORLD」。

※インテージSCI 鍋つゆ市場(ミツカン定義)2013年3月~2025年2月 各年購買金額シェア

「現在、市場には年間1,000種類を超える鍋つゆ商品が流通していますが、その一方で、鍋料理に対して“飽き”や“マンネリ感”を感じてるお客様が多くいる矛盾が、当社の調査により明らかとなりました。鍋つゆ売上No.1企業のミツカンとして、その課題に正面から向き合い、単なる『味の変化』ではなく、『体験の変化』を提供する新たな鍋つゆブランドをつくりたい、という思いがあり、“いつもの鍋でも、海外気分が味わえる”という新たな体験価値を提案すべく、『鍋THE WORLD』の発売にいたりました」(ミツカン)

このシリーズでミツカンが特に重視したのが、ターゲットとしている都市やメニューに対する解像度だという。

「例えばシリーズ3品の中でも一推しの『鍋THE WORLD オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト』では、単なるブイヤベース味の鍋ではなく、ちょっとマルセイユ気分の味わえるブイヤベース鍋を目指してます。そのため、お客様が期待するフランスマルセイユらしさはどこなのか、期待するブイヤベースの美味しさは何なのかについて、マーケ担当と開発担当で日々頭を悩ませました。実際にフランスのマルセイユにも担当者は足を運んでおり、魚介類のインパクトを感じられるマルセイユらしいブイヤベースを味わうことができる鍋スープになったことを確認しております。また日本人が鍋として美味しく楽しめるバランスで、サフランの香りにもこだわりました」(ミツカン)。

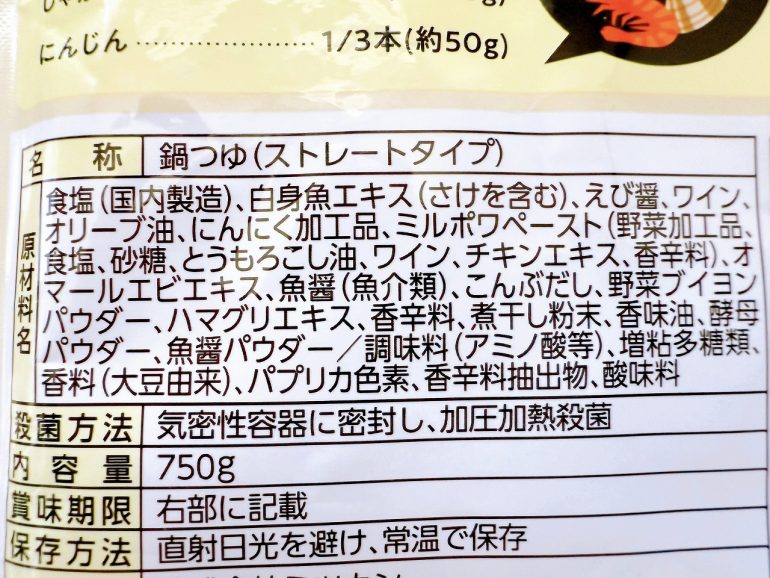

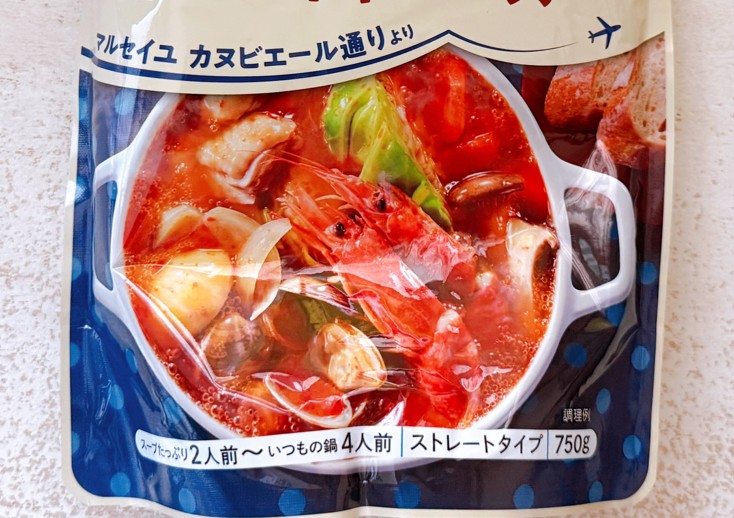

■パッケージの調理例写真豪華な具材に腰が引けたが…

パッケージの「調理例」写真を見ると、お高そうな有頭海老や立派なサイズの貝がたっぷり。確かに激しく食欲をそそるが、「こんな値の張る具材を揃えるのはムリ」と、作る前から腰が引ける人が多いのではないだろうか(筆者の腰も引けまくりだった)。

だがそこで、写真右に見切れているフランスパンに気がついた。フランスパンとのサイズの比較でいえば、パッケージの写真は鍋全体ではなく、一人用のスープ皿のようだ(パッケージ下部にも、「スープたっぷり2人前」「いつもの鍋4人前」と表示)。そう考えると、海老も貝も、ビビるほどのサイズではないかもしれない。

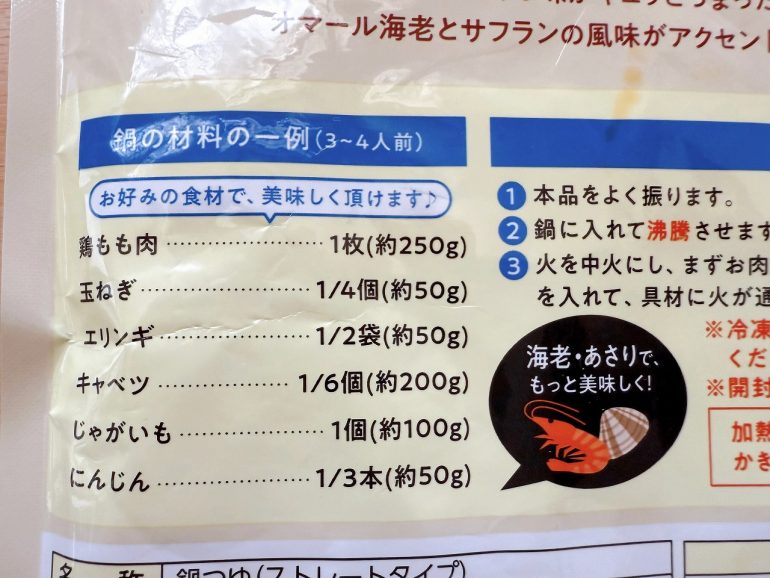

さらにパッケージ裏の「鍋の材料の一例(3~4人前)」を見ると、鶏もも肉、タマネギ、ジャガイモなど見慣れた庶民的な具材ばかりで、「これなら大丈夫」「どんと来い!」といきなり強気に。だが逆に、「ここまで魚介類を排除して、それでもブイヤベース鍋として成立するのだろうか」という新たな不安が発生する。

パッケージを開封して、香りをかいでみて驚いた。最初のパンチが、オマール海老のビスクそのもののように濃厚な磯の香り。次に、タイムやローリエの清々しさが加わった複雑でエキゾチックな香りが来る。まるで、レストランの厨房のブイヤベースの鍋に顔を突っ込んで香りをかいでいるような本格感なのだ。それだけに今度は「この本格的すぎる濃厚な風味は、鍋料理としてはトゥーマッチでは」という不安もよぎる。ともあれ、パッケージ裏の例のとおりの具材で、鍋を作ってみた。

■チキンなら日本人好みの穏やかな味、魚介類ならお店のような本格感!

食べてみて驚いたのが、具材を入れて煮込むと、パッケージを開封した瞬間のあの濃厚な香りがかなり穏やかに変化していること。おそらく日本人なら誰でも好むであろう、穏やかなうまみたっぷりの洋風シーフード鍋スープになっている。「鍋が食べたい気分」の時に違和感なくも受け入れられ、それでいて洋風の目新しさもある。鍋つゆシェアトップで日本人が好む鍋つゆの味を知り尽くしたミツカンならではの、ぎりぎりのバランスを攻めた味設計ではなかろうか。

とはいえ、パッケージを開封した時のあの本格感が鍋にすると薄れてしまうのが無念なのも確か。そこで、具を魚介類にして作ってみた。すると(安価な白身魚と冷凍のアサリを少量入れただけだが)力強い磯の香りとエキゾティックな風味が立ち上がってくるではないか。やはり、魚介類を具材にしたほうが、この鍋つゆのポテンシャルが引き出されるようだ。

日常的なおかず鍋としては鶏肉で、クリスマスや年末年始などここぞという時のご馳走鍋には少し高価な魚介を奮発して…、この鍋はそんな使い分けができそうだ。

新シリーズ(2)偉人とだしをテーマにした鍋つゆシリーズ(ヤマキ)

今季の鍋つゆ新シリーズで、筆者が一番驚いたのが、ヤマキ株式会社(以下「ヤマキ」)だ。筆者は10年以上にわたり鍋つゆのトレンド取材をしてきたが、ヤマキは話題性を重視した異色鍋つゆよりも、だしを重視した定番の鍋つゆに注力している一徹なイメージがあった。そのヤマキが今季、発売したのがなんと偉人とだしをテーマにした鍋つゆ「龍馬鍋つゆ 地鶏だし塩」、「西郷鍋つゆ 黒豚だし醤油」、「高杉晋作鍋つゆ 真鯛だし塩」の3品。「ヤマキさん、急にどうしちゃったの?」というとまどいがあった。

「鍋つゆは近年、有名店監修鍋、だし鍋などに加え、グローバルなテイストも加わり、生活者の選択肢が増え続けています。一方で鍋つゆは、“選ぶことを楽しんでいる”商品カテゴリーであり、当社調べでは、約7割は店頭で購入する鍋つゆを決めていることがわかりました。ならば、品質に加えてパッケージのインパクトや楽しさなども重要であり、歴史上の偉人が好んだ料理や食材をテーマにした鍋つゆで、店頭で選ぶ楽しさや食卓での会話の楽しさを提供したいと考えました」(ヤマキ)

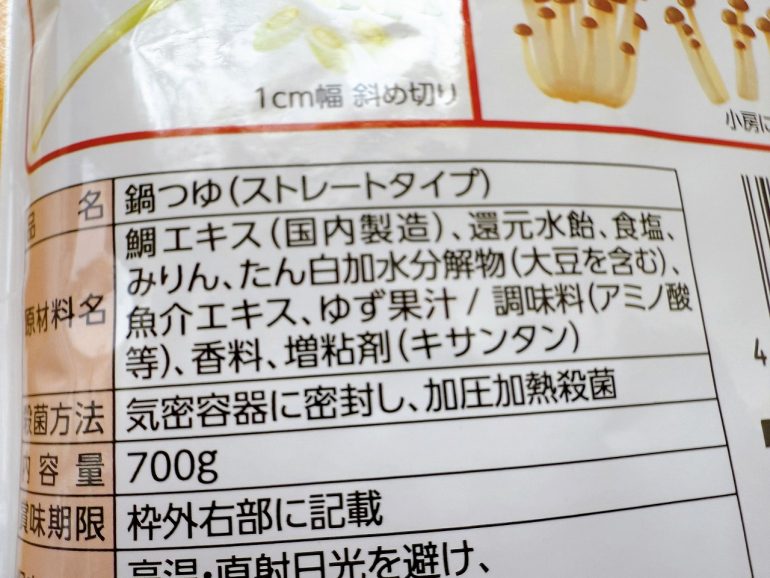

シリーズ一推しは「高杉晋作鍋つゆ 真鯛だし塩」。「幕末の長州藩士、高杉晋作は鯛が好物だったといわれています。本品は、晋作が好んだとされる鯛の塩煮をイメージし、宇和海産真鯛からとった上品なだしのうま味に柚子のさわやかな香りを効かせ、あっさりながらも満足感のある塩味に仕上げました」(ヤマキ)

確かに売り場でどの鍋つゆよりも目をひきそうだが、鍋を食べたい気分で商品を選ぼうとした時に「高杉晋作、おいしそう!」とならないような…。いくらなんでも奇策すぎて、“だしのヤマキ”のイメージダウンになりはしないかと不安になる。

■スープを飲み干してしまうだしの旨さ!奇策で再認識した”だしのヤマキ“の実力

パッケージを開けた瞬間に鮮烈な香りがするのは各社共通だが、「高杉晋作鍋つゆ 真鯛だし塩」は具材を入れて煮込んでも香りが失われず、むしろどんどん豊かに広がっていく感じ。今回の記事のために連日、鍋を作っているにもかかわらず、家人が「おいしそうな匂い」と大騒ぎして、台所に入ってきたほど。

出来上がりのスープは鰹だしに比べて角がなくやわらかい、真鯛ならではの澄んだうまみが絶品。これまで多くの鍋つゆを食べてきたが、その中でもトップクラスのだしのおいしさだ。パッケージの裏にはシメとして「鯛だし雑炊」が紹介されていたが、あまりにスープがおいしくて気がつくと飲み干していて、雑炊にたどりつけなかったほど。

ヤマキの担当者は「今回は何かを大きく変えることで、より多くの方の手に商品を届けたいと考えました。お客様や小売店様に対しても、新しいことをしている姿勢を見せたかったのです。私たちは鍋つゆのカテゴリーの中で、シェアがあまり高くありません。だからこそ、チャレンジできる領域だと思っています」と語った。

言われてみれば確かに“だしのヤマキ”で、だしのクオリティが高いことは認識していたが、毎年登場する他社の新奇性の高い味種に目がいき、これまであまり商品を手にとることがなかった。今回も、偉人の名を冠することなく単なる「真鯛のだしつゆ」だったら、手に取らなかった可能性が高い。ヤマキとしても、商品を手に取り味わってみればファンになり、ネタ倒れにはならないという自信があって踏み切ったのだろう。「龍馬鍋つゆ 地鶏だし塩」と「西郷鍋つゆ 黒豚だし醤油」は、既存品をブラッシュアップしたリニューアルだというが、今回、偉人つながりで興味を持ち、初めて手に取る人が増えそうだ。

余談だが最初、「『高杉晋作の鍋』と聞いても、おいしそうと思えないのでは」と危惧したのだが、今では「高杉晋作」の名前を見ただけで「おいしそう」と反射的に思ってしまうようになっている。

若年単身女性の「温まりたい」ニーズに着目…「芯からぽっと」シリーズ(キッコーマン)

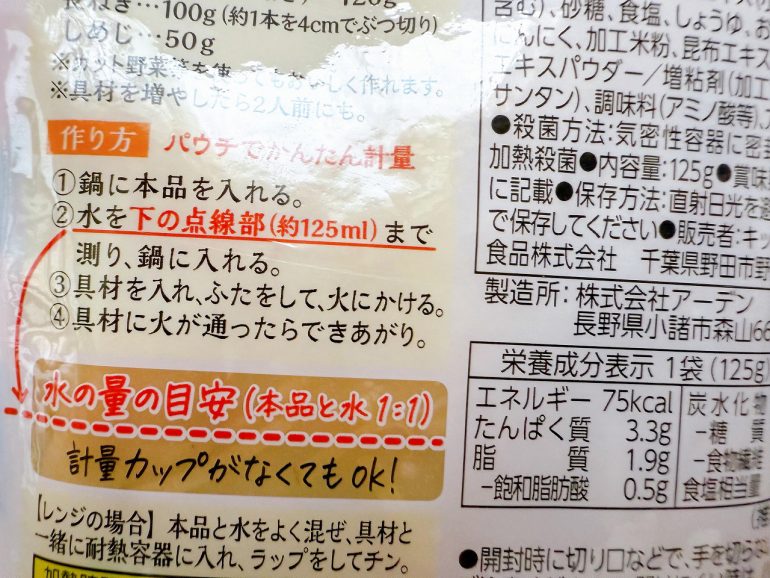

キッコーマン食品株式会社(以下「キッコーマン」)は2025年8月4日、生姜や花椒、唐辛子など、体が温まる具材が入った、1~2人前入りの濃縮タイプの鍋つゆ「キッコーマン 芯からぽっと」シリーズを新発売した。シリーズ名からすると温活を売りにしているようだが、そもそもどんな鍋であれ、食べたら体は普通に温まるのでは…?という素朴なツッコミが瞬時に頭に浮かんだ。

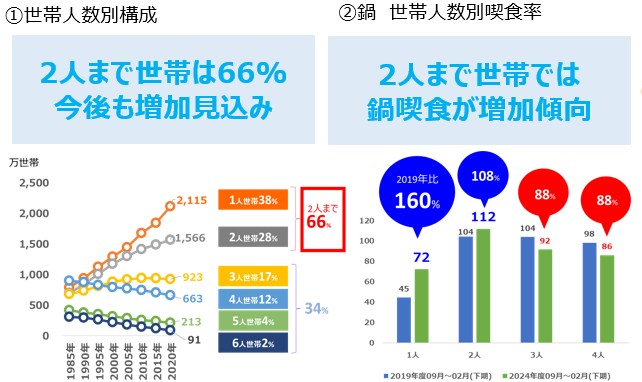

キッコーマンによるとこのシリーズの開発の背景には、鍋つゆ市場における世帯人数と喫食実態のギャップがあるという。総務省国勢調査によると、世帯数1~2人の「2人まで世帯」は現在、全世帯の66%を占めており、今後も増加が見込まれている。世帯数3~4人の家では鍋喫食は減少傾向にあるが、「2人まで世帯」では増加傾向。特に1人世帯では、2019年比160%と、飛躍的に増加している。

ということは、「個食タイプ」の鍋つゆ商品の市場が拡大しそうに思えるがそうはならず、逆に直近では個食タイプ鍋の喫食回数が大きく減少しているという。

この矛盾はなぜ起こるのかというと、「個食用鍋つゆは味種・液量が少ない」「1袋に同じ味種が複数個入っているので、使いきるまでに飽きる」といった不満があり、鍋つゆを手作りする傾向が強いため。そこでキッコーマンは、個食鍋つゆ市場の拡大を目指し、単身若年女性をメインターゲットに設定。そうした層に「鍋に期待していること」を聞くと、75%が「温まりたい」ということだった。

「女性にとって『温まりたい』という気持ちの奥には、冷えによる体の不調やむくみ、不眠、免疫や代謝の低下などさまざまな悩みがあります。しかし冷え性女性にとって、鍋料理は食べてすぐ温まる実感が薄く、温まっても持続しないと感じている人が多いことがわかりました」(キッコーマン)

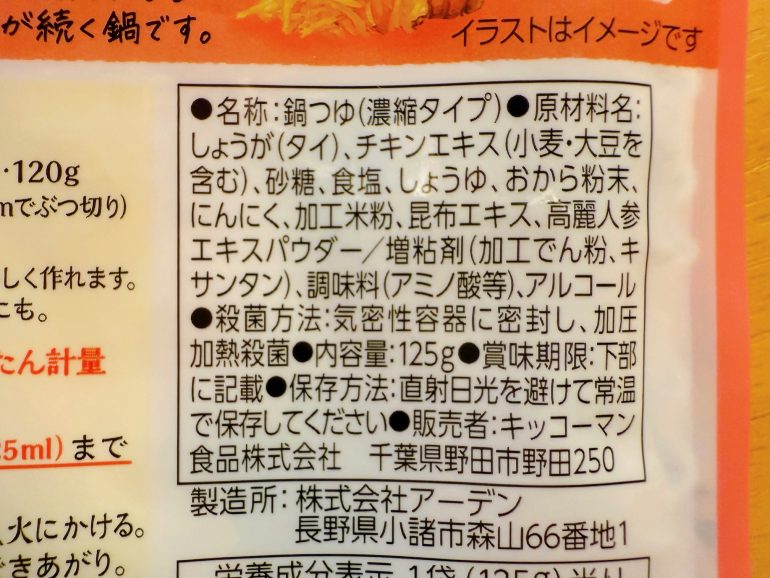

また残暑や暖冬は鍋の喫食率が下がるが、その中でも「具材がたくさん入っている従来の鍋ではなく、具だくさんのスープに近い鍋」「動画サイトでバズるような今までにない新しさや楽しさがある鍋」などは伸長している。そこで、「少ない具材でつくれる」「家庭ではつくるのが難しい味種」「一人でも簡単に試せる」鍋つゆには需要があると考えた。「温まりたい」というニーズに対しては薬膳の温性素材の考え方を取り入れ、生姜や高麗人参、花椒などを組み合わせた。

また、現在の食シーンでは、鍋を卓上で加熱せず、コンロで調理をしてそのまま食べきることが増えているため、鍋つゆが冷めにくいように、「豆乳おからパウダー」でとろみをしっかりつけた。その結果、完成したのが、「キッコーマン 芯からぽっと」シリーズというわけだ。キッコーマンが実施した喫食調査によると、「芯からぽっと」シリーズを食べた90%以上が温まることを実感したという(※)。

※2024年9月キッコーマン調べ(n=122)

■鶏肉の代わりにサラダチキンでもつくれるのがありがたい!「芯からぽっと 参鶏湯(サムゲタン)」

「芯からぽっと」シリーズの一推しは「参鶏湯(サムゲタン)」ということで、さっそく作ってみることにした。そこで筆者が注目したのが「サラダチキンを使ってより簡単に作っていただくことも可能です」という、広報担当者のコメント。

鶏肉を使うのと、サラダチキンを使うのとでは、作るハードルがまるで違う。しかもパッケージに書いているほかの材料は「長ねぎ」「しめじ」だけ。長ねぎをはさみでカットすれば、包丁もまな板も使わずに作れるではないか。素晴らしすぎる。さっそくサラダチキンを購入し、作ってみた。

パッケージの「具材例」に記載されている「鶏肉120g」は、市販のサラダチキン1個分とほぼ同量なので、測らずそのまま使え、無駄も出ない。本当に手軽で、仕事で疲れてやる気ゼロの時に本当にありがたい。

作り方は鍋つゆと水を1:1で割るだけだが、パッケージには水の量の目安が分かる点線がついているので、計量カップを使わずに作ることができる。かゆいところに手が届きまくりでもう泣きそう。

蓋を取ると生姜の香りがふんわり広がり、食欲をそそる。生姜の香りだけで温活効果がありそうな錯覚が。

参鶏湯は高麗人参などの薬膳系の食材の香りや味付けが独特なので、苦手に感じる人も多いが、さすがはキッコーマン、食べやすい味に上手にアレンジされていた。生の鶏肉と違い、サラダチキンからはそれほど肉のうまみは出ないと思うが、スープだけでも充分なほど濃厚なうまみがあったので、鶏肉を使ったらさらにおいしく感じられるだろう。

1人分の晩御飯としても十分すぎる量で、カット野菜などを加えたら2人分でもいけそう。作ってみたのはまだ暑い日だったのでぽかぽか効果のほどはそれほどわからなかったが、これだけ手軽なら、寒い季節にぜひ試してみたいと思った。

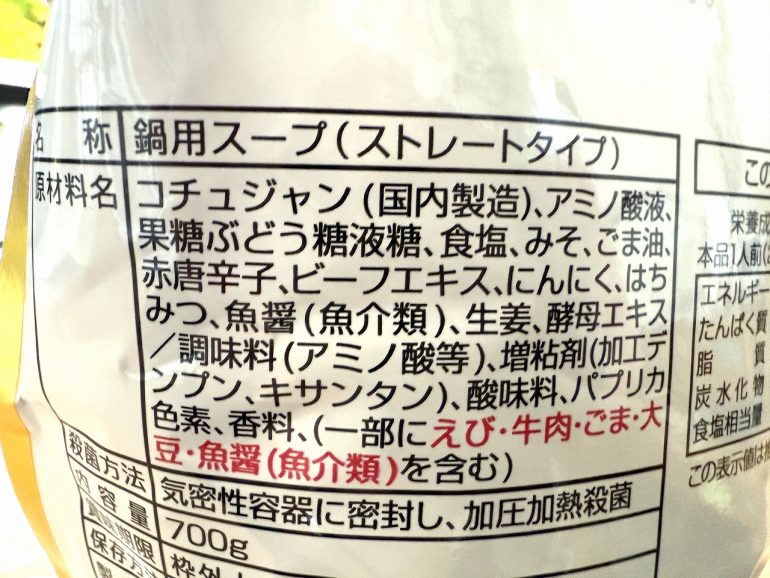

新シリーズ(4)「料理研究家リュウジ監修 至高のキムチ鍋スープ」(ダイショー)

食品メーカー発のバラエティ鍋つゆの流行が始まったのは2007年頃といわれていが、そのはるか前の1989年から家庭用鍋スープの販売を始めていたのが株式会社ダイショー(以下「ダイショー」)。バラエティ鍋つゆのパイオニアであり、毎年、ユニークな味種を発売して話題を集め続けているダイショーが今季発売したのは、「料理研究家リュウジ監修」の「至高のキムチ鍋スープ」と「至高の鶏山椒鍋スープ」。

ダイショーによると、消費者に鍋料理への不満やストレスについてアンケートを実施したところ、「用意する食材が多い」「味つけのマンネリ化」「アレンジが思いつかない」などの声が多かったという。またそうした悩みを解決するために参考にしている媒体として、3番目に高く挙げられていたのは料理系YouTube。その料理系YouTubeチャンネルの認知度の中でも特に高いのが「料理研究家リュウジのバズレシピ」で、約5割以上の人が認知していることがわかった。「この結果を踏まえ、チャンネル登録者数が500万を超える(2025年6月23日現在)リュウジ氏に監修いただいた『至高の鍋スープ』を発売しました」(ダイショー)

味種についても、アンケートを実施して検討した。「鍋料理が食べたくなるのは寒い時で、香辛料やスパイスを使った鍋料理を食べたくなる傾向がありますが、食欲が落ちる暑い日にも同じ傾向があり、結果、香辛料・スパイスの効いた鍋は通年楽しめる鍋として需要があるとみています。そこで鍋つゆで市場が大きく、かつ前述したトレンドにも沿う『至高のキムチ鍋スープ』と『至高の鶏山椒鍋スープ』を販売することとしました」(ダイショー)

■鍋料理というよりもはや肉料理⁉肉の分量がまさに“男メシ”

「料理研究家リュウジ監修」シリーズのおすすめ「至高のキムチ鍋スープ」を作ってみた。

ダイショーによると、開発で重視したことのひとつが、「使用する材料数は少なくても満足感のある仕上がりの鍋料理にすること」。これは鍋料理に対する不満・ストレスとして「用意する食材が多い」ということが上位に挙げられたためだ。

確かに通常の鍋料理だと、肉か魚のほかに豆腐に白菜、キャベツなどの葉物野菜やきのこ類など数種類の野菜を用意するのが一般的。「鍋料理は調理が簡単」というイメージが強いが、いくつもの食材を買いまわる手間がスルーされていることに筆者も常々、不満を抱いていた。その点、「至高のキムチ鍋スープ」に使う食材は、たった4種類とシンプルで、大助かり…。と思ったら、なんと豚バラスライスが400gという、衝撃の分量だった。

キムチ鍋のレシピをググってみると、3~4人分だと豚肉は150g~200がほとんど。同じダイショーが販売している「コクと旨みのキムチ鍋スープ」は豚肉300gと多めだが、それでも400gという分量は今までの鍋つゆでは見たことがないような…。さすがリュウジさん、女性が気にするカロリーや材料費なんて歯牙にもかけない、男らしさ。

鍋つゆに豚肉を投入すると、肉一色…。もはや鍋料理というよりも肉料理の様相だ。「こんなに食べきれるだろうか」という不安のほかにも、「ヤロウ飯の伝道師的な存在のリュウジさんのキムチ鍋なら、さぞかしパンチのある味に違いない」「せめてお豆腐だけでも入れて、いざという時の逃げ道を作っておきたい」「モヤシかキノコ類だけでも」と、脳内が「だけでも」地獄に。

だがスープをひとくち飲んで、(リュウジさんには失礼だが)その上品な味わいに驚いた。普段食べているキムチ鍋と比較しても、ニンニクの臭いがきつくなく、スープのコクがまろやか。これだけ大量の豚バラ肉を入れているのに、しつこさや脂っぽさもほとんど感じない。ほどよい辛さが食欲をかきたて、大量の肉を軽く食べきってしまった。さすが、リュウジさん。

「『料理研究家リュウジ監修』シリーズはリュウジ氏のアドバイスにより、一口目のインパクトがありながらも最後まで飽きずに食べ続けられるような味わいを目指して開発を進めました。特に『至高のキムチ鍋スープ』は、牛だしの旨みとキムチの風味のバランスを何度も見直し試作を重ねました」(ダイショー)

リュウジ氏監修、と聞いて若い人向けの刺激の強い味付けかと思ったが、意外にも幅広い年代に好まれそうな穏やかな味わいだった。ちなみにもうひとつの「至高の鶏山椒鍋スープ」は、鶏もも肉400~500gと「至高のキムチ鍋スープ」よりもさらに肉の量が多く、これまた非常に男らしい鍋つゆだ。

取材・文/桑原恵美子

取材協力/株式会社Mizkan、ヤマキ株式会社、キッコーマン食品株式会社、株式会社ダイショー

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE