来る日も来る日も、市役所の屋上で空を見上げ、未来の雨を記録し続けた男。それは、街の人々の不安を一身に背負う、三十年にもわたる孤独な約束だった。忘れられた膨大な記録が、未曾有の危機から人々を救うとき、彼の時間は再び動き出す。一人の実直な男が紡いだ、空と街のショートストーリー。

【DIMEストーリー】雲を数える人

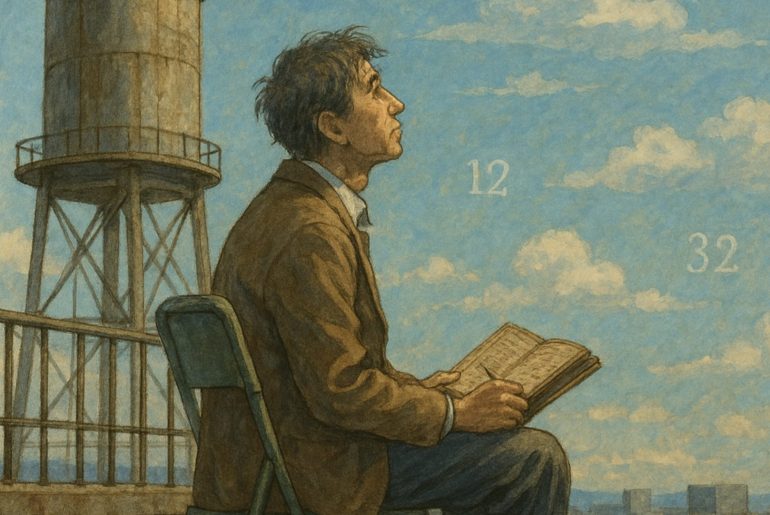

HM市役所の屋上には、誰も使わなくなった給水塔の脇に、古びた折りたたみ椅子がひとつ置かれていた。

そこに座って空を見上げる男の名は、柳田秀樹。市役所に勤めて三十八年目の職員だ。

彼の仕事は、雲を数えることだった。

「今日は積雲が〇〇個、巻雲が〇〇個、層積雲が…」

柳田は古びた革表紙のノートに、丁寧な字で数字を書き込んでいく。ペン先から滲むインクの青さは、秋の空の色よりも少し濃い。

市役所の職員たちは、柳田のことを「屋上の人」と呼んでいた。もちろん、彼にも正式な部署はある。総務課防災係。だが三十年前のある日から、彼は毎日屋上に上がり、雲を数え続けている。

理由を訊く者は、もういない。

新入職員が配属されてくると、先輩職員がこう教えるのだ。

「ああ、柳田さんね。変わった人だけど、大事な仕事をしてるんだよ」

何が大事なのかは、誰も説明できない。ただ、そういうことになっている。

ところが最近、防災課に配属された若手の田中だけは違った。彼は時々、休憩時間に屋上に上がってきて、柳田の隣に座った。何を話すでもなく、ただ一緒に空を見上げるだけ。柳田は嫌いではなかった。

その日の午後、柳田はノートの古いページを読んでいた。十年前、二〇一四年九月二十八日のページだ。

そこには、こう書かれていた。

「雲番号14527:降雨予定日:二〇二四年九月二十八日 午後三時十五分」

柳田は腕時計を確認した。午後三時十分。彼は静かに立ち上がり、空を見上げた。

雲ひとつない、完璧な秋晴れだった。

「そろそろだな」

彼は呟いた。誰に聞かせるでもなく。

三時十二分。西の空に、小さな雲が現れた。

三時十三分。その雲が、見る見るうちに大きくなっていく。

三時十四分。空が急速に曇り始めた。

そして、午後三時十五分ちょうど。

ぽつり、と一粒の雨が、柳田の頬に落ちた。

「やっと来たか」

柳田は目を細めて空を見上げた。雨は次第に強くなり、やがて本降りになった。彼は傘も差さずに、ただ雨に打たれながら立っていた。

「十年か…長かったな」

彼は空に向かって呟いた。あるいは、この街の人々に向かってだったかもしれない。

その日の夕方、市役所の地下資料室で、柳田は古いファイルを開いていた。

三十年前、一九九四年。彼がまだ三十歳だった頃の記録だ。

当時、この街は深刻な渇水に見舞われていた。ダムの貯水率は0%、給水制限が続いていた。農作物は枯れ、工場は操業を停止し、人々の生活は困窮していた。

その年の夏、気象庁から派遣されてきた一人の研究者がいた。名前は、水無月博士。雲の専門家だった。

「雲というのはね、柳田さん」

博士は市役所の屋上で、空を指さしながら言った。

「未来の雨なんですよ」

「未来の、雨?」

「そう。今ここにある雲は、いつか必ず雨になる。ただ、それがいつになるかは、雲に訊いてみないとわからない」

博士は不思議な装置を取り出した。小さな望遠鏡のような形をしているが、レンズの部分が虹色に光っている。

「これは時間分光器といいます。雲が持っている時間的な情報を読み取る装置です」

博士は装置を空に向けた。すると、小さなディスプレイに数字が表示された。

「ほら、あの積雲。三日後の午前十時に、駅前に雨を降らせる予定です」

柳田は目を疑った。

「雨の、予定?」

「そうです。雲は約束を守る存在なんです。ただ、その約束の日付が、時々ずれることがある。一日ずれることもあれば、一週間、一ヶ月、時には一年以上ずれることも」

「なぜ、ずれるんですか?」

博士は寂しそうに笑った。

「人間の感情が、空気に影響を与えるからです。不安、焦り、悲しみ。そういう感情が大気の流れを乱して、雲の約束を狂わせてしまう」

博士は柳田に、時間分光器の使い方を教えた。

「毎朝、空にあるすべての雲を時間分光器で測定して、その降雨予定日を記録してください。降雨予定が表示された雲には番号を付けて、予定日と予定場所をこのノートに書き留めるんです」

「すべての雲を、ですか?」

「そうです。根気のいる仕事ですが、これが重要なんです。そして、約束の日が来たら、実際に雨が降ったかどうかを確認して、『降雨完了』または『延期』と記録してください」

博士は空を見上げた。

「この一週間で、降雨予定を記録できた雲は七十三個、私にはこれが限界でした。でも、柳田さんなら続けられると思います」

「それが、この街の役に立つのですか?」

「いいえ」博士は首を横に振った。「今すぐには役立ちません。でも、いつか必要とされる日が必ず来ます」

博士は一週間だけこの街に滞在し、そして去っていった。その後の消息は誰も知らない。

博士から柳田には、時間分光器と、一冊の特別な革表紙のノートが渡された。

いや、正確には、もう一つある。

博士が去る前の晩、柳田に一通の封筒を手渡した。

「これは、三十年後の朝に開けてください」

「三十年後?」

「ええ。二〇二四年九月二十九日、午前九時ちょうどに。それより早くても遅くてもいけません。約束してください」

柳田は頷いた。博士の真剣な表情に、断る理由はなかった。

封筒は、市役所の地下資料室の金庫に、柳田自身の手で保管された。開封予定日は二〇二四年九月二十九日午前九時。柳田は毎年その日が近づくと、まだだ、まだ早い、と自分に言い聞かせてきた。

その日から、彼は雲を数え始めた。

最初の頃、柳田のノートには、比較的短期の予定が多かった。

「雲番号001:明日の午後二時」「雲番号002:三日後の朝」「雲番号003:来週の金曜日」

そして、そのほとんどが予定通りに雨を降らせた。

しかし、渇水が深刻化するにつれて、予定日はどんどん先延ばしになっていった。

「雲番号1247:一ヶ月後」「雲番号2398:半年後」「雲番号4511:二年後」

そして、ある日から、十年以上先の予定が記録されるようになった。

「雲番号8923:二〇一五年」「雲番号11456:二〇二〇年」「雲番号14527:二〇二四年」

柳田は実感した。博士の言うとおり、街の人々の不安が、雲たちの約束を未来へと押しやっているのだと。

こうして三十年間、柳田は雲を数え続けた。

博士からもらったノートは最初の一冊だけだったが、記録は続けなければならない。市販のノートを買い足し、いつしか数百冊を超えていた。そこには、まだ降っていない雨の予定が、びっしりと記されている。

そして今日、十年前の雲番号14527の雨が、ようやく降った。

柳田は濡れた髪を拭きながら、二〇一四年九月二十八日のページを開き、「降雨完了」の印を押した。

明日は、博士との約束の日だ。三十年前の封筒を開ける日。午前九時ちょうど。

柳田は次のページに目を向けた。

「雲番号14528:降雨予定日:二〇二五年三月十五日」 「雲番号14529:降雨予定日:二〇二六年七月八日」

いつも通りの、散発的な予定だった。柳田はノートを閉じようとした。

しかし、その瞬間、ページの文字がぼやけ始めた。まるで水に濡れたインクのように、文字が滲み、流れ、そして——

新しい文字が浮かび上がってきた。

「雲番号14528~14602:降雨予定日:二〇二四年九月三十日 午前六時~午後六時」

柳田は目を疑った。慌ててページをめくる。

「十月一日、雲番号14603~14677:二百五十ミリ」 「十月二日、雲番号14678~14754:三百二十ミリ」 「十月三日…」

ページをめくるたびに、数字は増えていく。

そして、最後のページにたどり着いた時、柳田は理解した。

何年も溜まった雨が、この一週間で一気に降ろうとしている。

「これは…洪水になる」

柳田は気づいた。雲番号14527の雨は、ただの雨ではなかった。それは何かの「きっかけ」だった。まるで長い間眠っていた仕組みが動き出したような——博士の言葉を思い出す。

「いつか必要とされる日が必ず来ます」

明日の封筒に、この謎を解く答えがあるのだろうか。

柳田は時計を見た。午後九時。明日の朝九時まで、あと十二時間。

いや、人命がかかっている。待っている場合ではない。

しかし、博士は「それより早くても遅くてもいけません」と言った。何か理由があるはずだ。

柳田は悩んだ末、できる限りの準備をすることにした。深夜、防災課の田中に電話をかけた。

「田中君、すまない。明日の朝一番で、緊急会議を開きたい。市長にも連絡を取ってもらえるか」

「柳田さん? どうしたんですか、こんな時間に」

「説明は明日する。とにかく、朝九時十分に市長室に集まってくれ」

二〇二四年九月二十九日、午前九時。

柳田は地下資料室の金庫の前に立っていた。三十年間、この瞬間を待ち続けた。

封筒を開ける。中には、一枚の便箋と、小さな金属片が入っていた。最初、それが何なのかわからなかった。ただの飾りかと思った。

便箋を読む。

『柳田さん、三十年間お疲れ様でした。昨日、十年前の雲の雨が降ったはずです。そして明日から、溜まっていた雨が一気に来ます。同封したのは、私が渡した革表紙のノートの秘密を解くための鍵です。裏表紙に小さな窪みがあります。そこにこの鍵を差し込んで、右に三回まわしてください。急いでください。時間はあまりありません。 水無月』

柳田は走った。三十年ぶりに、全力で走った。

階段を駆け上がり、息を切らしながら棚の一番上から革表紙のノートを取り出した。

指で探ると、確かに小さな鍵穴があった。

鍵を差し込み、右に三回まわす。

カチリ、と小さな音がした。

柳田はノートの最後のページを開いた。

そこには、今まで見えなかった文字が、淡い青い光を放ちながら浮かび上がっていた。

『三十年分の延期された雨は、一度に降ると災害になります。しかし、適切に誘導すれば、恵みの雨に変えることができます。良き理解者が現れたら、一緒に協力してください。データの分析により、雨の誘導も可能です。 水無月』

柳田は時計を見た。九時八分。あと二分で緊急会議だ。

急いで市長室に向かった。

九時十分、市長室に市長と防災課の主要メンバーが集まった。

「柳田さん、緊急事態とは?」

「明日から一週間、記録的な豪雨が来ます。今日中に避難準備を始めないと間に合いません」

市長は、困惑した顔で柳田を見た。

「柳田さん、気象庁の予報では、今週は晴れ続きですよ」

「気象庁の予報は間違っています。雲は嘘をつきません」

「雲は嘘をつかないって…」

市長は苦笑いした。しかし、柳田の真剣な表情を見て、言葉を飲み込んだ。

その時、田中が立ち上がった。

「市長、実は私も同じことを感じていました」

田中はタブレット端末を取り出した。

「昨日の雨の後、大気の電磁場に異常な変化が起きています。これは大規模な気象変動の兆候です」

画面には複雑なグラフが表示されていた。

市長は決断した。

「わかりました。念のため、今日中に避難準備を開始します。防災無線とアプリで住民に警戒を呼びかけてください」

九月三十日、午前六時。

予定通り、雨が降り始めた。

最初は普通の雨だった。しかし、時間が経つにつれて、雨脚は強くなっていった。

前日からの避難準備のおかげで、川沿いの住民は早朝から避難を開始していた。

午前十時、市は「大雨警報」を発令した。 午後一時、川の水位が急上昇し始めた。 午後三時、市は「避難指示」を発令した。 午後五時、川が氾濫した。

しかし、その時にはもう、危険区域に人は残っていなかった。

市役所は災害対策本部となった。職員たちは不眠不休で対応に追われた。

そんな中、柳田は一人、屋上にいた。

雨は止む気配がない。これから一週間、この雨は続く。ノートにはそう書いてある。

「博士、俺は間違っていたんでしょうか」

柳田は呟いた。

「三十年間、ただ記録するだけで。もっと早く気づくべきだったのに」

その時、屋上のドアが開いた。

田中が駆け上がってきた。彼の腕には、段ボール箱が抱えられていた。

「柳田さん! 大発見です!」

田中は息を切らしながら言った。

「どうした?」

「柳田さんが三十年間記録してきたデータ、全部スキャンして分析したんです。予定日と実際の降雨日のずれ、これランダムじゃないんです」

「やっと、その言葉が君の口から出たな」

「……知っていたんですか?」

「仕組みは博士から。方法は君が連れてきた。私は三十年、記録を続ける番だった」

「だから、僕に屋上で何も言わずに空だけ見せていたんですね」

「それで、今回の豪雨は?」

「十月五日の午後六時に止みます。確実に」

柳田は目を閉じた。ノートに書いてあったのと、まったく同じ日時だった。

「田中君」

「はい」

「博士は知っていたんだよ。いつか、君のような誰かがこのデータの意味に気づく日が来ることを」

十月五日、午後六時。

予測通り、雨は止んだ。

一週間の豪雨は、街に大きな被害をもたらした。しかし、柳田のノートと田中の分析、そして前日からの避難準備のおかげで、人的被害は最小限に抑えられた。

その夜、柳田は博士の手紙を、もう一度読み返していた。

ふと、博士からもらった最初のノートを開く。青い光で浮かび上がった文字の下に、さらに小さな文字があることに気づいた。

『実は、あの時間分光器には、もう一つ機能があります。それは、希望を測定する機能です』

希望を、測定する。

柳田はふと、時間分光器を手に取った。三十年間、毎日使い続けてきた装置。

試しに、それを自分に向けてみた。

ディスプレイに、数字が表示された。

「降雨予定日:二〇二四年十月六日 午前九時三十分」

明日の朝だ。

柳田は首を傾げた。自分に向けて、なぜ雨の予定が?

その時、ディスプレイの表示が変わった。

「訂正:これは雨ではありません」

翌朝、午前九時三十分。

柳田は市役所の屋上にいた。

東の空が、ゆっくりと白んでいく。

彼は時間分光器を、もう一度空に向けた。

「降雨予定日:なし」 「降雨予定日:なし」 「降雨予定日:なし」

どの雲を見ても、予定日が表示されない。

いや、違う。

正確には、「今日」としか表示されない。

すべての雲が、今日この瞬間に、降るべき場所に降る準備をしている。

もう、未来へ逃げる雲は、一つもない。

柳田はゆっくりと目を閉じた。

頬に、何かが伝った。

雨ではない。

それは三十年間、一度も流さなかった、自分自身の涙だった。

彼は三十年間、街の不安を記録し続けた。

そして気づかないうちに、街の不安を一人で引き受けていた。

溜まっていたのは、雨だけではなかった。

溜まっていたのは、柳田自身の、感情だったのだ。

そのとき、田中が屋上に上がってきた。

「柳田さん、市議会で正式に決まりました。『雲観測課』を新設するって」

「そうか」

「柳田さんが課長に任命される予定です。おめでとうございます」

柳田は首を横に振った。

「田中君、君がやってくれ」

「え?」

「俺はもう、十分だ。三十年間、数え続けた。それで十分だよ」

柳田は立ち上がり、時間分光器を田中に手渡した。

「これからは、君たちの時代だ」

「柳田さん、どこへ?」

「旅に出ようと思う」

柳田は空を見上げた。

「三十年ぶりに、雲を数えない日を過ごしてみたい」

田中は黙って頷いた。

そして、博士からもらった特別な革表紙のノートも、一緒に手渡した。

「これも、君が持っていてくれ。最初の一冊だ。すべてはここから始まった」

田中は大切そうに、その古びた革表紙のノートを受け取った。

三十年間、雲を数え続けた男が最後に数えたのは、自分の中に溜まっていた涙の粒だった。

そして今日、彼は初めて、数えることをやめて、ただ空を見上げた。

鈴森タロウ (作家・ショートショート)

寓話と現実の接点を探る短編・連作を多数執筆。日常に潜む「ずれ」や「違和感」をすくい上げ、SF的想像力と詩的な余韻を融合させた作品を発表している。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE