人生の中で幾度となく目を通すことになる何らかの契約文書。その内容が自身にとって不利か否かは大人であっても見抜くのは容易ではなく、中高生にとっては尚更困難だろう。

GMOグローバルサイン・ホールディングスはこのほど、中高生373人を対象に「“あやしい契約”を見破る体験型教育ゲーム」を用いた契約リテラシー調査を実施し、その結果を発表した。

中高生対象「契約リテラシー」に関する実態調査

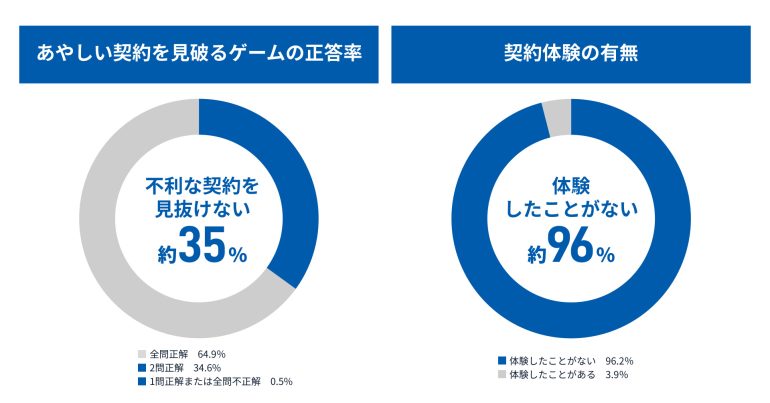

“自身に不利な契約条件”を見抜けない中高生は約35%

3問構成の体験型ゲームを通じた調査の結果、373人の中高生のうち、全問正解(3問正解)した子どもは242人(64.9%)、2問正解は129人(34.6%)、1問正解、もしくは全問不正解は2人(0.5%)となった。誤答者は合計131人(35.1%)にのぼることから、子ども向けに著しく簡略化したゲーム用の契約書であっても、その内容を正しく読み取ること、また不利な条件を判断することの難しさが明らかとなった。

約96%が契約を体験したことがない

ゲームを体験した中高生359人中345人が「今回が初めての契約体験」と回答した。カリキュラムで時期的な差異はあるものの、中学3年生になると、地歴・公民や家庭科等の授業において、消費生活に関する指導が行われる。授業は映像教材や座学が中心であり、実際に契約書に触れる機会の必要性がうかがえる。

体験した中高生のコメント:契約内容の読み取りの難しさや、学びの意欲

参加した中高生からは、初めて触れる契約書から不利条件を見抜くことの難しさと、体験型ゲームを通じた学習効果の両方がうかがえた。

・ぱっと見た感じではどれも良さそうなものだったけれど、よく見ると自分にいいことがなかったりするものがあってすごく勉強になりました。

・契約は口コミなど、しっかり調べて理解した上で、安全かどうかを見極めることが大切だと思った。

・しっかりと小さな文字も見ることが大事だということがわかりました。

・普段は気にしないことがゲームで学べるのは楽しいし、身の安全にもつながってとても良いなと感じた。

教員対象「子どもの契約リテラシー」に対する意識調査

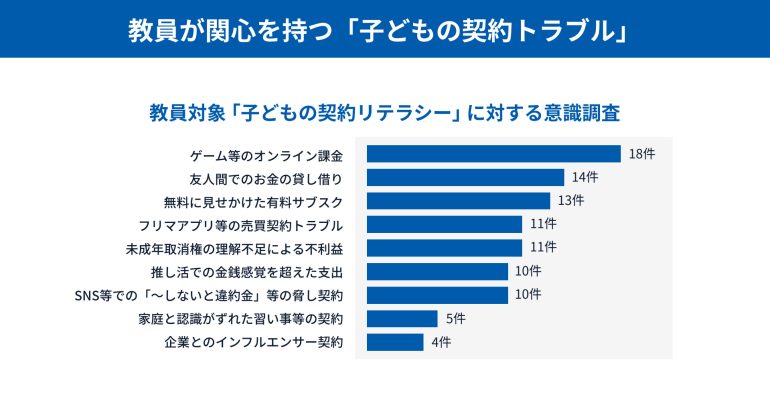

関心が高かったのは「少額から始まる金銭トラブル」

教員20人を対象に行った意識調査では、オンライン課金(18件)、友人間でのお金の貸し借りに関する口約束(14件)、サブスクリプション契約(13件)が上位に挙げられた。現代の若年層が安易に手を出しやすく、直面しやすい「少額から始まる金銭トラブル」への関心が高いことが明らかになった。

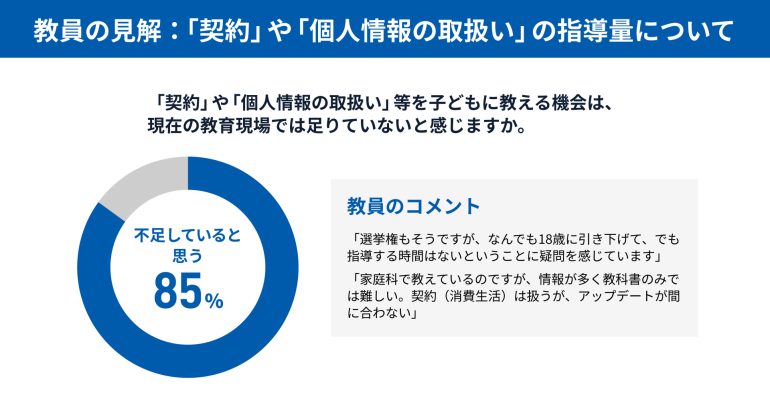

教員の85%が「契約や個人情報の取扱い」を教える教育機会が不足していると回答

教員20人中17人が、現在の教育現場での契約・個人情報に関する教育機会が不足していると感じていることがわかった。一部教員からは「子どもたちというより、保護者世代の意識改革が必要だ」という意見もあり、契約リテラシーの向上には、子どもだけでなく親子一緒に学ぶ機会創出も進めていく必要があるという見解だ。

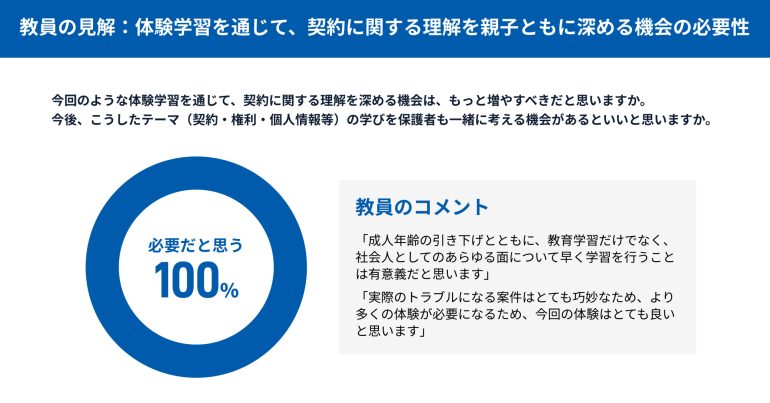

体験型学習や、保護者を巻き込んだ学びの機会に全員が賛同

全教員が、体験学習を通じ、契約への理解を親子で深める機会の創出について「必要である」と回答した。教員からは「授業では教科書を用いた説明や、トラブル事例を紹介する動画の視聴はあるものの、実践的な学習機会は十分に提供されていない」との声が寄せられた。

成人後、不利な条件や予期せぬデメリットを見抜く力が備わっていない場合、契約トラブルに巻き込まれるリスクは高まる。今回の調査からは、体験型学習の拡充と保護者を巻き込んだ学びの機会に対する教育現場の強いニーズが明らかになった。

<調査概要>

調査期間 2025年8月6日~7日

調査機関 GMOグローバルサイン・ホールディングスによる調査

調査方法 山口県下関市「しものせき未来創造jobフェア2025」における対面調査

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE