「お金を増やしたい!できればリスクなく!」 誰もが思う願いではないでしょうか。

2024年に新NISAが始まり、投資に興味を持ち始めた方も多いと思います。しかし、株式投資だと絶対に増えるというわけではありません。マイナスになってしまうかもしれないというリスクが生じます。理想は元本割れのリスクなしでお金を増やせれば最高ですよね。

今回はそんな理想を叶えてくれるお金が増えるサービスを2つご紹介します。

解約しても減らない!日本生命の「ちょこつみ」の仕組みが安心

まずは「ちょこつみ」というサービスです。

ちょこつみとは日本生命の傷害保障付積立保険で、毎月一定額を積み立てていき、傷害による死亡に備えながら資産形成ができるという保険です。

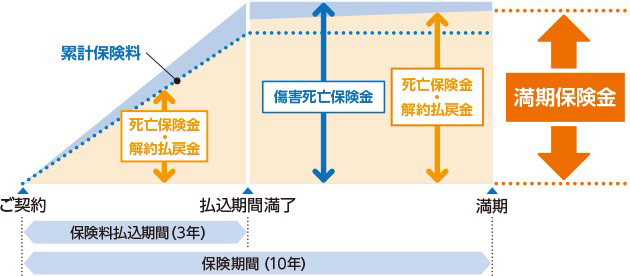

毎月の保険料は3,000円、5,000円、1万円、2万円、3万円から選ぶことができ保険料払込期間は3年で、満期は10年です。

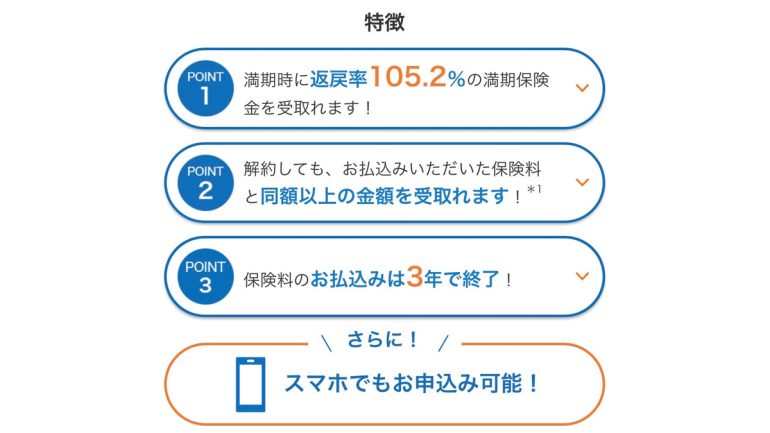

満期日より前のいつ解約しても100%以上の解約払戻金がもらえるというのが大きな特徴です。つまり元本割れのリスクがないのです。

もし、保険料を払っている3年の間に解約した場合は、それまでに払った分がそのまま全額返ってきます。

保険料の払込期間が終了した翌日に解約した場合は返礼率101.0%なので少し増えます。その後も返礼率は増加していき、満期の10年経つと105.2%となります。

たとえば毎月1万円の保険料を支払うと3年間で36万円積み立てることになります。そして、満期を迎えると379,000円が払戻金として振り込まれるので、19,000円増えます。満額の3万円を積み立てた場合は単純にその3倍なので57,000円増えます。

株式投資など他の投資と比べると利回りはそこまでよくないですが、リスクゼロだし銀行に預けておくよりかはいいと思います。

ちょこつみには死亡保険金または傷害死亡保険金を受け取ることができますが、累計保険料と同額か少し多いくらいなので、他の保険と比べるとかなり額が少ないです。なので、こちらに関しては期待せず貯金感覚として利用するのがおすすめです。

節税効果でさらにおトク。クレカ払いで賢くポイ活して

また、ちょこつみは一般生命保険料控除の対象になっているので、人によっては所得税、住民税の金額が軽減されます。

節税に繋がる方にとっては銀行に現金を預けておくより、ちょこつみを利用した方がお金が増えます。

僕のもう一つのおすすめポイントは保険料の支払いでクレジットカードが利用できるというところです。クレジットカードのポイントゲットのために年間利用額を増やしたい方にもってこいです。

たとえば三井住友カードゴールドは年間100万円利用すると、ボーナスで1万ポイントがもらえます。ちょこつみで毎月3万円積み立てれば100万円のうち36万円分も達成できるので、100万円達成のための無駄な出費が抑えられます。

ちょこつみは申込可能年齢が0歳~49歳となっています。健康状態の告知は必要なく年齢さえ条件に当てはまれば誰でも申し込みできます。今年の4月からオンラインでも申し込みができるようになり(スマホから申し込む場合は18歳~49歳が対象)、かなり利用しやすくなりました。

僕はオンライン申し込みスタートのタイミングで契約しました。そして三井住友カードゴールドでコツコツ積み立てています。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE