電動アシスト自転車に初めて乗ったとき、多くの人が、誰かに後ろから押してもらったり、自分の脚力が増幅されたかのように感じたはすだ。そうした、機械が人間の能力をアシストするという発想をさらに一歩進め、腰と脚に直接装着して、その動きを電動でサポートする製品が、香港発のスタートアップ「Hypershell」が開発した同名のエクソスケルトン(外骨格デバイス)だ。日常的な歩行からランニング、サイクリング、登山に至るまで、脚力を補って移動の自由を広げてくれる「電動アシスト脚」が、いよいよ手に届く存在になりつつある今、Hypershellを自腹で購入した筆者による使用レポートと、脳梗塞による右半身麻痺から立ち直られ、ご自身もHypershellを購入・利用されている医師の方の体験談をお届けしよう。

「電動アシスト脚」を実現したHypershell

一般に、エクソスケルトンと聞くと、工場や介護の現場で重量物を扱うための大型機器を想像しがちだ。しかしHypershellは、より軽量でスマートな脚専用のウェアラブルデバイスとして開発された。装着は腰から腿の前面にかけて行い、Ω(オメガ)構造と呼ばれる独自のアーム機構が前後方向の脚の動きを効率的に増幅する。

また、Go X(0.5馬力。139,800円)、Pro X(1馬力。169,800円)、Carbon X(1馬力・軽量カーボン仕様。259,800円)の3モデルが用意され、目的な予算に合わせて選べるようになっている。重量もGo XとPro Xが2kg、Carbon Xで1.8kgと、折りたたんでバックパックで携行可能なレベルに収まっており、バッテリーは最大17.5kmの航続距離を持ち、-20度まで使用可能なオプションの耐寒バッテリーならば雪山でも利用できる本格派だ。

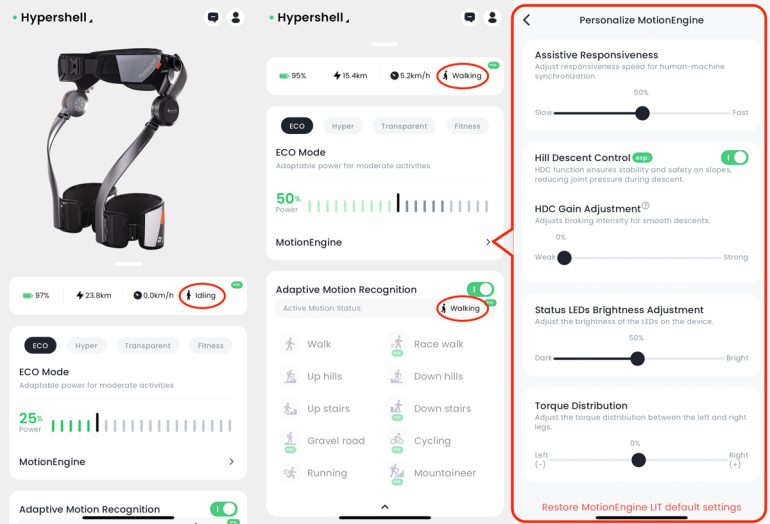

Hypershellの大きな特徴は、AIによって運動の種類を自動判別し、たとえば歩行でも平地・上り・下りに応じてアシスト量を瞬時に自動的に切り替える点にある。利用者が「自分で動き出す」とセンサーが感知し、その動きを後押しする仕組みは電動アシスト自転車と同じだ。しかもモーター音は驚くほど静かで、街中でも周囲に気づかれることなく使える 。

専用のモバイルアプリと連携すれば、マニュアルでの出力調整や運動ログの記録も可能だが、アプリを常時起動しておく必要はなく、本体単体でも十分機能する設計となっている。

実際の体験と意外な効果

今のところ筆者は自分でも健脚なほうだと思っているが、誰しも年齢と共に体力の低下はさけられない。そのときのことを思ってHypershell Pro Xを購入したのだが、現状でもこれを装着すると、坂道や階段の登りはもちろん、普段の歩行も格段に楽になることを実感している。

フルアシストで最大1馬力となるハイパーモードは非常にパワフルであるため、日常利用では、その半分のエコモードのさらにパワーレベル1か2(0.125~0.25馬力相当)でも十分だ。

意外なことに、Hypershellを装着して平地や坂道を歩いて移動すると、感覚上は楽をしているのだが、心拍数や消費カロリーはむしろ増えるという結果が得られた。これは、アシストによって歩幅が増えたりスピードが上がる結果、普段以上に身体が動いているためと考えられる。

一方で、マンションの10階分の階段登り時に利用した際には、スピードや心拍数は上がるものの、消費カロリーは少なくなった。負荷が高い運動ではアシスト量が増えるため、このような逆転現象が起こるようだ。

医療機器ではないがリハビリ後の生活を支える力にも

Hypershellの米国のユーザーからのフィードバックでは「坐骨神経痛の痛みが軽減された」、「膝の軟骨が少ない状態でも正常に歩けた」などの声も届いており 、医療機器ではないものの歩行障害がある人を支援するツールとしても注目されている。

筆者の周りにも、ご本人や親族の方が歩行障害に悩まされている人たちがおられるのだが、その中の1人で、脳梗塞による右半身麻痺から奇跡的な復活を遂げられた騎西病院前院長(現・同院総合診療担当医)の佐野義明さんにも試用していただいたところ、その場でGo Xモデルをオンライン購入されてユーザーとなられた。ご自身も医師であることから医療機器の価格にも精通されている佐野さんは、Hypershellのコストパフォーマンスの高さに驚かれ、日常で普通に使うことを想定して購入を決めたのだった。

右足に麻痺が残る佐野さんは、杖をついて歩かれているのだが、つま先が持ち上がらないことから、点字ブロックのようなわずかな突起につまずいて転倒したことが数度あったという。しかし、Hypershellを装着すると膝を上げる力がアシストされて右足が路面を引きずらなくなり、精神的な安心感が得られて、側から見ていても、歩きに自信が持てるようになられたことがわかった。

佐野さんがご自身のHypershell Go Xを装着して歩行する様子は、ここ(https://youtu.be/t9EpAu2pw1I)から見ていただけるが、かなり安定して、しっかりした足取りで歩かれていることが見てとれるはずだ。パワーアシスト量は、エコモードのレベル1でも十分と感じられており、モーターの静音性も高く評価されている。

また、Hypershellの支点が腰にあることから、歩行時に腰の揺れを感じられているが、これは体幹が弱っているためと分析されていた。今もリハビリを続けていることから、今後、体幹が戻ってくれば、その影響も少なくなる可能性がある。

さらに、歩いてカーブを曲がるときに、左右のバランスを意識しないと麻痺側の右足が本来動かすべき量よりも大きく出てしまい、小回りしにくいことを挙げられていた。この点は、AIがユーザーの癖を学習して出力調整を行うため、継続した利用によって改善されていくことが期待できる。

加えて、佐野さんが気づいた効果としては、低めの椅子に座るときの安定感が挙げられる。座るという動作の中では、中腰から腰を下ろす最後のところで膝の力が必要になるため、今まではドスンというショックのある座り方になっていた。それが、Hypershellを装着すると、最後まで膝の力を維持できるので、普通に座れるようになったのである。

積極的に旅行にも出られている佐野さんは、地方の小さなプロペラ機に登場する必要があった直近の旅では、幅の狭い座席で装着したHypershellが邪魔になると思い、あえて持っていくことをやめたとのことだった。しかし今後は、スタッフのサポートが手厚い航空会社で、そのような小型旅客機への乗り換えのない旅であれば、Hypershellを携行することも前向きに考えられている。Hypershellのバッテリー容量は、ほとんどの航空会社で機内持ち込み可能な範囲内にあり、外した本体を預けることも可能だからだ。

「視力が落ちればメガネやコンタクトレンズを装着するように、脚が衰えたらエクソスケルトンを身につける」──初代モデルから高い完成度を持ち、実用の域にあるHypershellは、そんな未来の到来を予感させる製品といってよいだろう。

文/大谷和利

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE