9月15日の敬老の日に、祖父母や父母の健康を改めて気遣った人も多いのではないだろうか。特に不安になるのが認知症。

令和6年度高齢者白書によれば、2022年における認知症の高齢者数は約443万人(有病率12.3%)で、2040年には約584万人(有病率14.9%)になると推計されている(※1)。

増加の一途を辿る中、治療分野では新しい可能性が見出されている。先日はアルツハイマー病の新薬「レカネマブ」の有効性が確認された。

そこで今回は、認知症にまつわるヘルステック企業の最新の取り組みを3つ紹介する。

1.iPS創薬による前頭側頭型認知症(FTD)の治療薬

慶應大学医学部発のバイオベンチャー、ケイファーマは、世界に先駆けて、iPS細胞を用いたiPS創薬による認知症の一種前頭側頭型認知症(FTD)の薬を開発している。

治療薬として承認されれば「世界初」となるという。

常務取締役CFOの松本真佐人氏に開発背景や世界初の意味を聞いた。

●開発の背景

「前頭側頭型認知症(FTD)は比較的、若い世代から発症し、行動や言語の障害を伴う進行性の病気です。元米俳優ブルース・ウィリス氏が診断を公表したことは、社会にこの疾患を強く印象づけました。

当社創業者の一人である慶應義塾大学医学部の岡野栄之教授はFTDに対する創薬研究を進める中で患者由来iPS細胞で病態を再現し、治療薬候補を探索する取り組みを続けてきました」

●治療薬として承認されれば「世界初」となる理由

「『世界初』には二つの意味があります。一つは日常的に服用できる飲み薬であること、その効果が確認されたのは初めてであるという研究上の意義です。

もう一つは、FTDに対して世界初の治療薬となる可能性を持つという臨床上の意義です。従来は抗体医薬や遺伝子治療など高価で負担の大きい選択肢が研究開発の中心でしたが、今回の成果は現実的で広く届けられる経口薬という点で極めて重要です」

もし承認されれば、FTDにおいて初めて病気の進行を抑える可能性を持つ飲み薬が登場することになる。長らく対症療法にとどまっていところ、この成果によって病態そのものを標的とする新たな方向に一歩を踏み出すことになる。

2.AI解析による会話型の「あたまの健康度」判定Webアプリケーション「トークラボKIBIT」

認知症も他の疾患同様に、早期発見が重要になるといわれる(※2)。セルフチェックによって早期発見につなげる仕組みもぞくぞくと登場している。

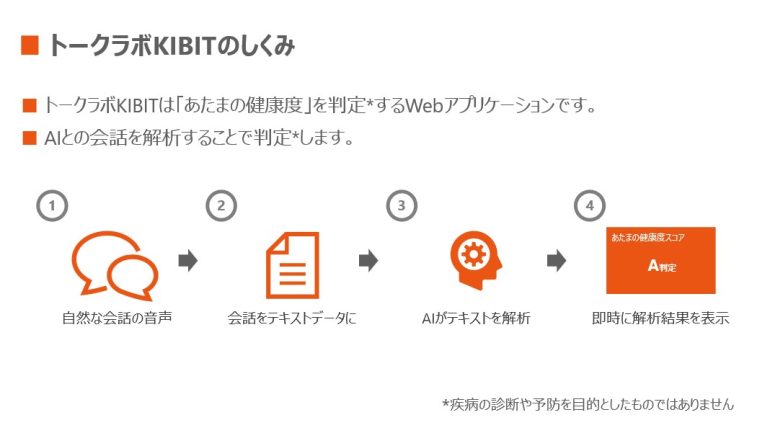

塩野義製薬は、AI解析技術を手がけるFRONTEOと共に、AI解析による会話型の「あたまの健康度」判定 Webアプリケーション「トークラボKIBIT」を2025年9月3日に提供開始した。

AIが人の会話データを解析し、文脈的つながりと語彙の多様性をもとに、記憶力・言語理解力・情報処理能力を総合的な指標としてスコア化する。疾病の診断を目的としたものではなく、生活者が個人的に「あたまの健康度」をセルフチェックできるツールだ。監修は慶應義塾大学名誉教授・予防医療センター特任教授の三村將氏。

2025年10月より日本生命の「ニッセイみらいのカタチ 認知症保障保険(認知症サポートプラス)」の付帯サービスとして提供開始予定だ(一般向けには未提供)。

塩野義製薬のコーポレートコミュニケーション部の柘植剛史氏に、開発背景や同サービスが新しい点について聞いた。

●開発の背景

「日本は今後より一層、認知機能の維持・向上に向けた対策が重要になることが想定されます。近年では健康的な生活習慣が、中高年者のエピソード記憶(個人の体験を時間や場所とともに思い出す記憶)に良い影響を与えることや、身体活動が認知機能低下リスクを低減すること(*)などのエビデンスが蓄積されています。これらの知見により、認知機能の維持・向上に向けた、生活習慣の見直しや健康への意識が高まっていくことが想定されます。

本プログラムは、AIが自然会話を解析して『あたまの健康度』をスコア化する仕組みを活用し、生活者が自身の状態に気づき、健康意識を高めたり,生活習慣を見直すきっかけを提供することを目的としています」

*資料: F. Sofi et.al. J Intern Med. 2011 Jan;269(1):107-17

Ping Wang et.al. BMC Public Health. 2024 Oct 28;24(1):2977

●新しい点

「特別な装置や複雑な課題を必要とせず、スマートフォンなどで5~10分の自由会話を行うだけで利用できる点が特徴です。FRONTEO独自の自然言語解析AI『KIBIT』が会話を解析し、多様な言語表見や会話の特徴をスコアとして提示します」

生活者の自発的な生活習慣の改善を後押しするツールとして有用だ。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE