動物専門の寄付サイトを運営する中間支援組織である公益社団法人アニマル・ドネーション(以下アニドネ)は、世界の動物福祉の事例などを紹介するオンラインセミナーを行っている。このほど、ボルドー弁護士会所属弁護士のエレーヌ・チュイさんによる、「動物を保護するフランス法と政治」のセミナーを開催した。

今回はアニドネ代表西平衣里さんの協力で、エレーヌさんが教えてくれたフランスの動物福祉活動や、日本でも注目されてきた政治団体・動物党の活動などについて紹介しよう。

世界の実情を知り、日本の動物福祉を考える

アニドネは「がんばっている人と支援のキモチをつなぎ、日本の動物福祉を世界トップレベルに」を合言葉に、動物福祉向上のために活動している認定団体と、支援したい人のキモチ(寄付)をつないでいる。寄付金は44の認定団体に届けられ、その活動内容や資金の使い途まで見守っている。

また、日本の動物福祉活動をトップレベルにするために、これまでも様々なセミナーを開催してきた。今回はボルドー弁護士会所属の弁護士で、2016年に動物党を結成し、2022年には大統領選挙に立候補したエレーヌ・チュイさんを講師に迎え、「動物を保護するフランス法と政治」と題するWebセミナーを開催した。

セミナーは自由参加で今回申込者は64名。約70名が講演を視聴した。セミナーを企画したアニドネ代表の西平さんは「大変好評だったので、ぜひ次も続けたい。動物福祉に関する関心の高まりを感じました」とコメントをくれた。

フランスの動物に関する法律はEU法により進化

エレーヌ・チュイさんによると、フランスの動物福祉に関する法律は複数の法律から成り立ち、法律は1)動物を不要な虐待から守る、2)食用畜産や実験動物などをどのように規制するか、この2点を柱に成立している。動物に不要な苦しみを与えることを避けるために、法律で規制されている。

さらにフランスで適用される動物の保護法はEU全体の法律と、フランス国内だけで適用されている法律、この二つで成り立っているのが、日本とは大きく異なる点の一つになっていた。

「基本的に、法律にランキングがあって、EU法が優先的に適用されます。EUのレベルでたくさんの規則があり、それによりフランスの法律も良くなってきました。フランスは農業国で、農産物ロビーが強く、議員に対して圧力を加えて、法律の成立に影響を与えることもありましたが、それでも、多くの人々の力で保護法を進展させています。EUのおかげでフランスの法律が良くなってきた、という経緯があります」としている。

また、フランス民法では「動物は感受性のある生き物」と規定されている。エレーヌ・チュイさんによると、「物として扱ってはいけないけれども、人とは異なるし、物ではない、ややあいまいな表現になっています」と解説してくれた。「感受性のある生き物」という原則ではあるものの、法律を適用する権利義務を考える上では、モノに準じた規定であるという但し書きが付いている。

では、実際に法律に違反したらどうなるのか。刑法では懲役刑が規定されて、残虐行為とされた場合は45,000ユーロ(日本円に換算すると約777万円)の最高罰金がある。ただし、この金額は最高刑で、それを適応されることはほとんどないらしい。

ちなみに日本ではペットを殺傷した場合は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。虐待または遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている。

ショーでの野生動物利用は禁止

さらに、EUでは1987年11月13日の欧州条約で、ペットには1)不要な苦しみを与えない、2)遺棄の禁止、3)世話をする、4)飼う時には必要な条件があること、などが定められている。

特に条約で禁止されているのは、不要な手術の禁止で、獣医師が外科手術をすべきだと判断した以外に、尾を切ったり、歯を切るのは禁止されている。フランスの法律はこうしたEUの条約により進化し、ショップでの生態販売禁止、ペットを飼いたいという人には、必要な知識があるという証明書が必要である。

「この証明書がどうして制定されたかと言うと、思い付きで飼って、後で捨てないようにというのが目的です。このほかに犬猫のマイクロチップを挿入する義務が規定されました。

さらにペットは生後8週以上でないと飼えないことや、個人のネット売買は禁止されています。売買が可能になるのは、許可を受けたブリーダーだけで、販売時に物のように気に入らなかったら交換するとか返金するといった広告ができないようになっています」(エレーヌ・チュイさん)。

2021年に公布した動物福祉に関する法律では、野生動物をテレビに出さないことや、イルカやシャチのショーを禁止。ポニーライドも禁止している。

エレーヌ・チュイさんはこうしたショーでの動物使用は禁止されても、映画では禁止されていない点が、やや不満な様子だった。とはいえ、フランス国内では次々と新しい法律が施行されており、インフルエンサーが、フランスで取引が認められていない動物をSNS上で掲示することが禁止された。社会の変化に伴って、法律も柔軟に進化していた。

畜産動物についての動物福祉活動

畜産動物に関してはEUに関する条例に基づき、フランスでもたくさんの法律がある。1998年の欧州条例はすべての畜産動物に適用された。特に家畜の衛生管理の点検や、ケガをした動物の保護、飼育場所の照明・温度管理といった細かな点まで定められた。

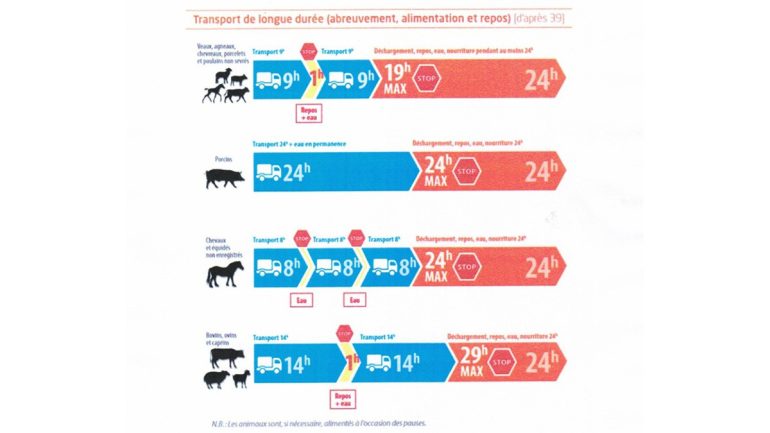

特に注目すべき点は畜産動物の移送問題で、2004年に輸送規制が定められ、妊娠していたりケガをした動物の輸送を禁止したり、移送の時に休憩時間なども定められた。子牛や子豚の最高輸送時間が19時間で、間に1時間の休息があることが必要とされている。また、牛豚は最高輸送時間が24時間と定められている。

屠殺場に関しては2009年に欧州規則が定められ、屠殺前には動物を気絶させなければならない決まりがあり、無意識であることを確かめなければならない。宗教に関連する場合は例外が認められているが、気絶処置の方法は家畜ごとに規定され、動かないための措置も規定されているという。動物に苦しみを与えないように、配慮されていた。また、フランスではオスのヒヨコの粉砕処分は法律で禁止されている。

エレーヌ・チュイさんは「EUの最低基準が定められたことから、フランスでの動物福祉法が良くなっている現実はあります。しかし、豚の飼育場にワラを敷くように規定されていますが、現状では徹底されていません。また、麻酔なしでの去勢は禁止されています。尾や歯の切断などの外科手術は、必要なことが証明される場合のみ可能です。さらに、一般規定の部分は、豚や子牛などは特別な保護規定がありますが、特別な保護規定がなく、一般規定しか適用されない動物(うさぎや養殖魚)に対する法律違反については、制裁を科すために裁判に持ち込むのがとても難しいのです」、とまだまだ不十分である点もていねいに解説してくれた。

動物愛護団体が積極的に保護活動を実施

実際に違反した場合はどうなるのか。フランスでは県ごとに保護局があり、違反した農家を規制している。原則として保護局が監督して、調書を作成して、検察官に提出する仕組みだ。しかし、エレーヌさんによると、全体の1%ぐらいしか最終的な報告の対象にならず、保護法を守らせるは難しいと言う。

「フランス政府としてきちんと保護法が守られるような体制を整えていないので、愛護団体の活動が重要になっています。虐待裁判のほとんどが愛護団体からの提訴で、フランスの愛護団体のL214(団体の名称)が隠しカメラのビデオ映像などを基に、裁判を起こして違反農家に制裁を与えています」と愛護団体が積極的に虐待防止活動を行っていた。

しかし、前述の動物移送規定などは、人手の問題などもあって、休憩地で給餌・給水されていないなどの課題もあると言う。

また、屠殺場での規定に関しても、遵守は難しく、「監督は畜産農家に対する監督より、国の管轄である屠殺場に対する監督のほうが厳しいが、それでも遵守させるのは難しいです」とエレーヌ・チュイさん。

エレーヌさんによると、「屠殺場での監視ビデオの設置は、大統領選挙の公約でしたが、結局は義務ではなくなってしまいました。さらに、設置だけで監視されていないのが現状です。監視ビデオは置かれているけれど、保護団体がビデオにアクセスできる権利が無いので、守られているかどうかは不明なのです」と、問題点もきちんと紹介してくれた。

マスコミと愛護団体がタッグを組む

虐待や罰金刑に相当する暴力行為などの違反に関しては、誰でもが告訴権者になることができる。告訴するためには警察か検察官に告訴状を送るが、ここでも愛護団体が重要な役割を果たしていた。

フランスの愛護団体はジャーナリストがサポートしている。違反すると、愛護団体が直接コンタクトを取って記事を書いたり、媒体で大きく取り上げて欲しいと依頼する。テレビや新聞などで広く情報公開することで、一般の人が実情を知り、世論の力を得るようになっていた。

ただし、実際の裁判手続きには1年半から2年ほどの期間が必要で、その間、愛護団体は保護動物の餌代や病気の治療代を負担しなければならない。また、違反して処罰されても、経済的に豊かでない人が多く、損害賠償を請求しても払えない。保護動物の世話などの費用は回収されないので、愛護団体の負担も大きいとエレーヌ・チュイさんは言う。

とはいえ、日本とは異なり、2016年には国家憲兵隊に動物保護部隊を誕生させている。フランスの警察組織は国家警察と国家憲兵隊の二つがあり、憲兵隊は地方や軍事関連の業務を担当しているが、ここに動物保護に関する権限を大きくした動物のための部隊が活躍している。

左右派閥関係なく活動する動物党

こうした施策により、フランス国民の動物保護に対する意識は年々高まっている。さらに与党が実施する保護政策が不十分であることから、動物党が新たに創設された。

動物党は動物保護を活動の目的とし、右派・左派の差なく参加でき、リーダーは複数存在して、政党の方向を決めている。動物愛護の政党はオランダの動物党が国会議員を輩出したのが最初で、現在は欧州議会の議員も存在する。フランスでは2016年に動物党が誕生した後、世界の動物党との協力関係を深め、選挙活動なども行っていると言う。

動物党の活動により、仏マクロン大統領は元獣医師の議員を任命し、1年半かけて議論して動物愛護の法案を検討し、法律として採択された。動物党が無ければ成立しなかった動物保護法案だった。動物党の活動は着実に成果を上げている。

「安泰な道のりではありませんでした。動物党の躍進に対し妨害もありました。選挙ポスターが候補者の写真ではなく、犬猫だったのですが、それが国民を惑わすと言う理由で禁止させる法案を出した議員も何人かいたのです」とエレーヌ・チュイさん。躍進の陰にあった苦難についても、語ってくれた。

エレーヌさんは22年に仏大統領選に出馬したが、その理由についても、「自分が大統領に選ばれるのが目的ではなく、動物保護という原則が、メディアに大きく広がることが目的でした」と語っている。

動物党の議員は、たとえ地方議会議員であっても、他の政党の議員に対して影響をあたえることができる。一人でも議員がいると、動物保護政策が進む現実を目の当たりにしたEUの人々が、動物党に賛同してきた。日本ではデヴィ夫人が立ち上げた「12(ワンニャン)平和党」が日本初の動物愛護党として注目されていたが、残念ながら解党されてしまった。右派・左派の区別なく、真に動物保護活動を目指す政治団体が日本に誕生する日を、多くの人が待ち望んでいる。

プロフィール

エレーヌ・チュイさん

ボルドー弁護士会、フランス動物党創設者

幼い頃、田舎に住む祖母が飼っていたニワトリを殺して食べるのを目にしたことがきっかけとなり、7歳から菜食主義者となる。大学では行政法を専攻し、並行して動物保護団体OneVoiceでボランティア活動を行う。2012年より畜産動物保護団体L214の弁護士。動物保護法に違反する畜産業者や、食肉大手企業に対する訴訟手続きを手掛ける中、法律による保護の限界に気づき、2016年3月に動物党を設立。2021年7月に2022年フランス大統領選挙への立候補を表明し、テレビや新聞で大きく報道された。

著書に「動物を救うことは私達人間を救うこと」。

文/柿川鮎子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE