iPhone 17シリーズとiPhone Airが、9月19日に発売される。例年とは異なり、新たにナンバリングされないiPhone Airが加わっており、約5.6mmという極薄のボディと相まって注目度が高い1台になっている。いわば定番と言えるProを冠する2機種も、そのデザインを大きく変えてきた。これまでの雰囲気を踏襲し、順当にスペックアップを果たしたのはスタンダードモデルのiPhone 17のみだ。

例年以上に話題性のある新しいiPhoneだが、筆者は発売に先立ち、シリーズ全4機種を試用する機会を得た。新たに投入されるiPhone Airとは、一体どのような端末なのか。デザインを大きく変え、冷間鍛造でできたアルミのユニボディを採用したiPhone 17 Proとともに、その実力を確認していきたい。

対極の2台、薄さを極めたiPhone Airとより性能を重視したiPhone 17 Pro

新カテゴリーとデザイン刷新ということで、まずはiPhone AirとiPhone 17 Proの外観からおさらいしていく。アップルは、薄型の端末にたびたび“Air”という名称を使ってきた。iPad Airは必ずしもこれに当てはまらないものの、名前を聞くと、薄くてスタイリッシュな製品を期待する向きは多い。iPhone Airは、その期待にしっかりこたえた端末だ。

ディスプレイサイズは6.5インチながら、165gと軽い。この薄さ、軽さが相まって、ポケットへの収まりが非常にいい。さすがに空気ほど軽くはないものの、アップルがAirとい銘打ちたくなる気持ちはよく分かる。ブラック以外は非常に薄い着色で、空をイメージしたカラー名になっているのも、薄さや軽さを際立たせる演出だ。

4機種の中では、iPhone Airのみフレームが光沢仕上げになっている(厳密に言えば、プロモデル2機種にはフレームがない)。指紋がつきやすいのは難点だが、キラッと光る処理によって、エッジが際立ってより薄く見える側面はあるだろう。ただし、この薄さでも「アクションボタン」や「カメラコントロール」といった操作に必要なボタンはすべて他のiPhoneと同じように搭載されており、薄さのトレードオフがない点は評価できる。

厚みはわずか5.6mm。これだけの薄さだが、アクションボタンやカメラコントロールはしっかり搭載している

一方のiPhone 17 Proは、金属のフレームの前後をガラスで挟み込むこれまでのiPhoneから一転し、ケース自体をアルミの冷間鍛造で作ったユニボディを採用している。そのため、これまでのプロモデルに比べると、どこかがっしりとした印象を受ける。と言っても、背面にはガラスもはめ込まれている。これは、ワイヤレス充電に対応するためだろう。

エレガントさを売りにしてきたプロモデルのiPhoneだが、撮影現場などでも使われることが多くなってきた。また、ガラスやチタンのフレームと比べると、アルミは熱伝導率が高いため、本体を冷やしやすい。iPhone 17 Proには内部にベイパーチャンバーが搭載されており、ここで吸収した熱を効率的に外部に逃がす必要がある。だからこそのアルミボディというわけだ。

背面のカメラ部分まで一体的な形状になっており、これまでのiPhoneのようなフレームがない

実際、iPhoneに負荷がかかるApple Intelligenceのような機能を使うと、その差がよく分かる。筆者が現在使用しているiPhone 16 Proは、比較的すぐに熱を持ってくるが、iPhone 17 Proはほんのり温かくなる程度。手に持っているところに熱を伝えないよう、工夫されていることが分かる。

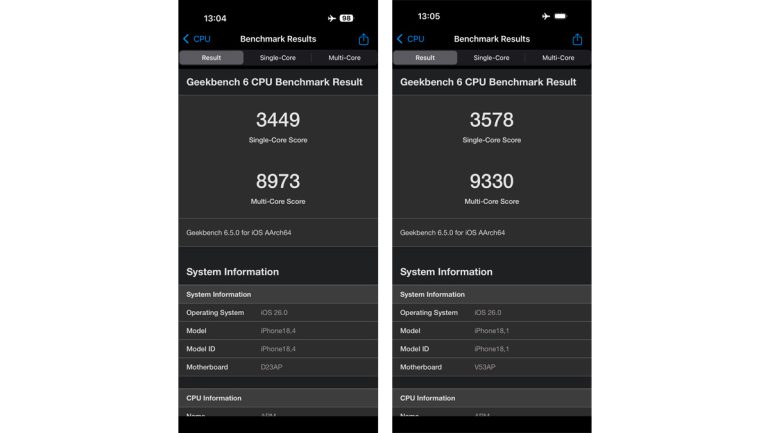

処理能力はほぼ共通ながら、カメラ性能には大きな違いが

デザイン性の高さと、機能性の高さの両極端に振り切ったように見えるiPhone AirとiPhone 17 Proだが、実際、搭載している機能にも差がつけられている。チップセットは同じ「A19 Pro」だが、iPhone AirはGPUが1コア少ない。これは、放熱性能を考慮したためだろう。通常のアプリでは差が出ないものの、パフォーマンスを限界まで引き出すゲームなどで違いが出てくる。

また、大きな違いとしては、カメラがある。iPhone 17 Proは、これまでのプロモデルを踏襲し、iPhoneの中では最高のカメラを搭載している。広角カメラのセンサーサイズは他モデルより大きく、かつ超広角と望遠カメラも備えている。実際のところ、広角カメラでの写真に大きな差は感じられなかったが、iPhone 17 Proだと、画角を簡単に切り替えられるため、撮影の工夫がしやすい。

さらに今回のiPhone 17 Proは、望遠カメラが大きく進化している。具体的には、iPhone 16 Proで5倍だった望遠カメラのレンズを4倍に下げたのと同時に、センサーの画素数を1200万画素から4800万画素に上げている。画素を上げたことで4倍で撮影する際により多く光を取り込めるようになるだけでなく、一部をクロップすることでズームとしても使える。

1倍、4倍と8倍。切り出しのズームを使うことで、ここまで被写体に近づける

広角カメラは全モデル1倍と2倍の切り替えができるが、それを望遠カメラにも応用したというわけだ。結果として、iPhone 17 Proでは8倍まで、劣化のないズームが可能になった。アップルのサイトでは「光学8倍」と表現されているが、厳密に言えばレンズが8倍ではないので、「光学8倍相当」といったところだろう。

とは言え、これまでのiPhoneだと、デジタルズームを使わなければ到達できなかった距離だ。8倍でもクッキリとした写真を撮影できるようになり、より1台で幅広い撮影をこなせるiPhoneになった。実際に撮った写真を見れば、その実力は一目瞭然。0.5倍から8倍まで、自在に画角を調整できるため、使い勝手がいい。また、デジタルズームでの劣化を覚悟するなら、40倍までズームが可能。遠くの看板などを撮るときに使える。

対するiPhone Airは、広角カメラ1つのみという潔さ。超広角も望遠カメラも搭載していない。広角で撮った際の写りのよさはさすがiPhoneといったところだが、超広角カメラがないため、マクロ撮影ができない。被写体に寄りすぎるとピントが合わなくなってしまう点には、注意が必要だ。カメラはスナップ程度が撮れればOKというような人に向けた端末と言えるだろう。

iPhone Air用には外付けバッテリーも発売、住み分けが明確な2機種

チップセットはProモデルと同等のものを搭載したiPhone Airだが、細かな仕様面ではスタンダードモデルのiPhone 17にも及んでいないところがある。例えば、USB-Cポートはその1つ。ディスプレイ出力に対応していないため、自分で撮った写真や動画をテレビなどにケーブルで映し出すことができない。

また、バッテリー駆動時間もビデオ再生で27時間と、今回発売される4モデルの中ではもっとも短い。公称値はiPhone 16 Proと同じで、実際に使ってみた限り、極端にバッテリーの減りが早いということはなかったものの、ヘビーに長時間使える端末ではないことは念頭に置いておきたい。

ただし、それを補うためのオプションも販売されている。それが、「iPhone Air MagSafeバッテリー」だ。これは、磁石でiPhone Airの背面に装着できる拡張バッテリー。MagSafe対応のiPhoneなら互換性があるかと思いきや、iPhone Air専用品だ。実際、iPhone 17 Proなどに装着しようとしてみたが、カメラ位置などの問題で、ピタッと充電できる位置に止まらなかった(ただし、手で固定するなどすれば、充電自体はできる)。

せっかくの5.6mmという薄さが、バッテリー装着で台無しになってしまう感はあるが、あくまでこれは、いざという時のためのもの。普段は薄いままの形で使いつつ、電池が足りなくなったらカバンから出して、背面に装着すればいい。MagSafe方式のため、着脱も非常に簡単だ。バッテリーに不安がある人は、iPhone Airと合わせて購入しておいた方がいいアイテムだ。

処理能力をフルに生かしたい人は、デザインを変えたiPhone 17 Proを選ぶのがオススメ。ピーク性能が高まり、熱を持ちにくいため、これまでのプロモデルより使い勝手が増している印象だ。一方で、iPhone Airには薄さというほかに代えがたい魅力がある。カメラなどの一部機能はトレードオフになってしまうものの、スタイリッシュでシンプルなスマホを使いたいという人にはいい選択肢だ。

どうしてもその中間がいいという人や、iPhoneらしいiPhoneを求める場合には、スタンダードモデルとして性能が大きく底上げされたiPhone 17がある。AirとリニューアルしたProの2つを対極に置くことで、より幅広い層を狙えるラインナップに仕上がっている。そんな選ぶ楽しみがあるのが、iPhone Airを含む、iPhone 17シリーズの特徴と言えるかもしれない。

文/石野純也

慶應義塾大学卒業後、宝島社に入社。独立後はケータイジャーナリスト/ライターとして幅広い媒体で活躍。『ケータイチルドレン』(ソフトバンク新書)、『1時間でわかるらくらくホン』(毎日新聞社)など著書多数。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE