2025年の夏は日本全国を記録的猛暑が襲った。となれば、愛車のバッテリーもエアコンフル作動で弱っている可能性大だ。バッテリーの寿命はクルマの乗り方、使い方にもよるが、保証期間が示すように2~3年。それ以上使い続けているバッテリーは「突然死」のように、いつバッテリー上がりを起こしてもおかしくない。夏に酷使したバッテリーが秋、冬にトラブルを発生させるケースも多いのである。そしてJAFロードサービスの出動理由1位(42%)がバッテリー上がり(2024年度データ)であることも事実なのだ。

秋から冬に頻発するバッテリー上がりはJAF出動理由1位!!

そのバッテリー上がりがクルマで急いでいるときや、ドライブ途中に起こったとすれば、JAFや自動車保険に付帯されるロードサービスに救援を要請したとしても、走り出せるまでに時間がかかり、予定が大きく狂ってしまう。絶好のドライブシーズン、楽しいはずの秋のドライブも台無しだ。ネットで検索したあやしい業者にぼったくられる被害も急増中だから要注意である。※JAF会員、自動車保険に付帯のロードサービスでは基本的に無料。

救援なしでバッテリー上がりを誰に頼ることなくリカバリーできる方法がある

しかし、普段から乗っているクルマのバッテリーが上がったとしても、誰の助けも借りず、”救援不要”でバッテリー上がりを解消し、その場でエンジンを始動させ、走り出すことができる”神ワザ”がある。それが、セイワの「IMP314ウルトラキャパシタジャンプスターター12V」を常備すること。排気量5Lまでのガソリン車、2Lまでのディーゼル車に対応した、万一のバッテリー上がりの備えになる、何と事前充電不要!!のジャンプスターターだ。しかもリチウムイオン電池ではなく安全なスーパーキャパシタを使用しているため、クルマに積みっぱなしでも安心・安全なのである。キャパシタとは、電気を蓄えたり放出したりする電子部品で、蓄電器とも呼ばれるものだ。

そのメカニズムは、「ウルトラキャパシタジャンプスターター12V」を愛車の上がったバッテリーの端子に接続。するとまずはキャパシタ側に電気を給電し(バッテリー上がりを起こしても、完全にバッテリーが空ということはまずない)、電気を増幅。上がったバッテリーに返すことで、バッテリーを復活させることが可能になる。電気を貯めずに使えるところこそスーパーキャパシタならではの安全な「神技」なのである(バッテリー電圧が5V未満の場合は別)。これを車載しておけば、万一、バッテリー上がりに見舞われても、JAFなどの救援を呼ばずに、短時間でクルマを動かすことができ、ドライブの予定を大きく狂わすことがなくなるというわけだ。その手際の良さから同乗者から感心してもらえるに違いない。

ちなみに、バッテリーが5Vを下回っているような状況でも、BOOSTモードを使用し、BOOSTスイッチを2秒間長押しすることで強制的にエンジンを始動させることが可能となっている(キャパシタ本体の電気量が13V以上の場合)。

また、「ウルトラキャパシタジャンプスターター12V」は他車のバッテリー、USB(DC12V充電アダプター/USB充電ケーブル付属)からも給電可能(15.0v FUL表示で充電完了)だから万全だ。その場合、ジャンプスターター本体の充電時間はUSB 5V充電で約23分、DC12V充電で約3分、クルマのバッテリーからの充電では約2分で済む。LEDライト(点灯→点滅→SOS→消灯の4モード)も搭載され、夜間、暗所での使用にも困らない。ただし、BOOSTモードを使用して強制的にエンジンを始動させる方法はあくまで緊急用であり、すぐにバッテリーを交換する必要がある。

ウルトラキャパシタジャンプスターター12Vの使い方はとても簡単

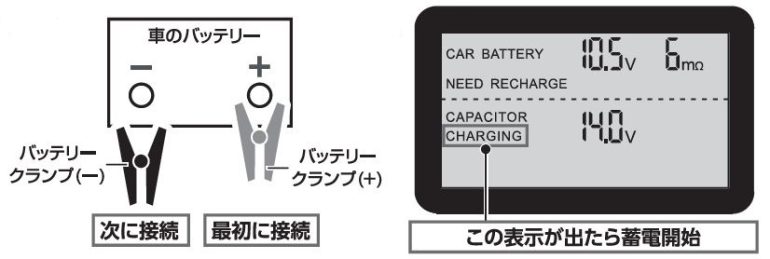

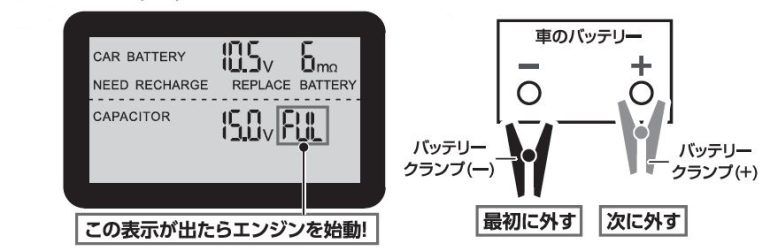

使い方は簡単だ。(1)クルマの上がったバッテリーの「+」にジャンプスターターのプラスのクランプ(赤)を接続。(2)クルマの上がったバッテリーの「-」にジャンプスターターのプラスのクランプ(黒)を接続。※順番を間違えないように!!(3)その接続を終えるとジャンプスターターの液晶画面に「CHARGING」と表示され、「15v FUL」と表示されるまで待つ。(4)「15.0v FUL」と表示されたら10秒後にエンジンを始動する。(5)エンジン始動後、30秒以内にバッテリークランプを、最初とは逆に「-」(黒)→「+」(赤)の順番で外す・・・たったそれだけでバッテリー上がりをリカバリーすることができる。

そんな、突然のバッテリー上がりに即、対応できる「IMP314ウルトラキャパシタジャンプスターター12V」のサイズはH120×W250×D50mmとコンパクト(重量は1750g)。すでに説明したようにリチウムイオン電池ではなくスーパーキャパシタを使用しているため、繰り返しになるが、電気をためる必要がなく、暑い時期にクルマに積みっぱなしにしても安心・安全。というか、クルマに積んでおかなければ意味がないのがジャンプスターターなのである。

普段の運転中にバッテリーの状態を数値で確認する方法とは

とはいえ、夏に酷使した愛車のバッテリーそのもののコンディションのチェックも不可欠。バッテリー液の量、端子の腐食やゆるみのチェックなどを行うべきだが、「メカに弱く、エンジンルームなんてまず開けないし、チェックは面倒」と思う人も一定数、いるに違いない。そこで、日常のクルマの運転中にバッテリーの状態を確認する方法を紹介したい。例えばエンジンのかかりが悪い、パワーウインドーの作動が遅い、ヘッドライトが暗くなった・・・などの症状があれば、バッテリーが劣化している証拠(交換時期だ)。が、バッテリーの状態をもっと正確に、リアルタイムで監視してくれるアイテムがある。それがセイワの新商品「F359 DC/USBレインボーパワープラグC1A3」だ。

使い方はクルマのアクセサリーソケット(シガーソケット)に差し込むだけ。USB type-C×1、USB type-A×1の急速充電ポート、USB type-Aの充電ポート×2の合計4ポートを備えた総合53Wのパワープラグで、スマートフォンやUSB対応の電子機器の充電ができるだけでなく(レインボーLEDリングが点灯)、バッテリーのリアルタイム電圧をデジタル表示してくれるから心強い。エンジン回転時の場合、電圧表示の目安として、11.6V未満は低電圧でバッテリー交換の必要あり。13V未満だと発電量不足(オルタネーターやVベルト、レギュレーターなどの不具合かも)。13.5V~14.8Vなら正常な電圧値ということになるだろう(クルマの使用状況による)。

その「F359 DC/USBレインボーパワープラグC1A3」と「IMP314ウルトラキャパシタジャンプスターター12V」を車内に装備、用意しておけば、普段から安心でき、万一のバッテリー上がりの際も即、対応できることになる。もちろん、バッテリー性能が低下する冬季のバッテリー上がりの不安からも解消され、早期の対策(バッテリーメンテナンス、交換を含む)が行えるわけだ。

PD対応のパワープラグ使用時には充電ケーブルにもこだわりたい

ちなみに「F359 DC/USBレインボーパワープラグC1A3」を用いたスマートフォンの充電をUSB type-Cポートから急速充電を行う際は、充電ケーブルにもこだわりたい。USB type-CのPD(パワーデリバリー規格)に対応したケーブルを使うことで、パワープラグ側の能力を最大限に引き出せる。セイワの「D650 抗菌やわらかUSBケーブルC to C」はPD60Wに対応したデータ通信用&急速充電用の高品質ケーブルで、車内で取り回ししやすく、長すぎず、短すぎない1.2mの長さ(シリーズには60cm、1.8mもある)。ケーブルはISO22196国際規格適合の抗菌タイプで、なおかつネーミング通りやわらかいから使いやすい。

夜間のクルマのトラブル時に役立つライト付き非常信号灯も常備したい

最後に紹介するのは、ドライブ中にバッテリーが上がったとき、あるいは路上で緊急停止しなくてはならなくなったときに役立つセイワの「KS100L7R ライト付き非常信号灯」だ。クルマに装備義務のある発炎筒(正確には自動車用緊急保安炎筒=赤い炎で危険を知らせる)の代わりになる”車検対応”の非常信号灯で、発炎筒とは違い、有効期限のない車載常備品となる(電池交換は必要。液だれ防止機能のあるアルカリ電池を推奨)。※有効期限切れの発炎筒では車検に通らない。

なぜ、ここでライト付き非常信号灯を紹介したかと言えば、夏に酷使した愛車が秋のドライブシーズンに突然、故障、バッテリー上がりを起こした際に、発炎筒の代わりに使え、なおかつ夜間のトラブル時には非常信号灯・LEDライト・非常信号灯+LEDライトの3モードの発光で使うことができ、様々なトラブルに対応してくれるからだ(夜間のウルトラキャパシタジャンプスターター12V使用時の照明としても有効)。しかも、乾電池(単4×2本)の自然放電を抑制する専用設計の電池蓋採用によって電池が長持ちし(これは画期的!!)、本体底部のマグネットを利用してボディに貼り付けて非常信号灯として利用することもOK。つまり、クルマから降りることなく車体への取り付けが可能という信頼性、安全性をも持ち合わせているのだ。

筆者は助手席足元下の定位置に1本、運転席側のドアポケットに1本の2本を揃えている(運転手のみ乗車の場合にとっさに使用するため)。スペックとしては、非常信号灯は夜間、200m以上先から発光を確認可能。新品乾電池(単4アルカリ)の使用で連続点滅(赤)15時間以上となっている。※一般的な発炎筒は10分ぐらいしか発炎せず、使用後、ゴミにもなる。

トラブルなどでクルマを緊急停止せざるを得ない場合は、三角表示板との併用を行うこと。その三角表示板の代わりになる、コンパクトで置き場に困らないセイワの「IMP233 停止表示灯」(道路交通法施行規則適合品)を車載しておくと安心だ。

以上のアイテムをクルマに積んでおけば、万一のバッテリー上がり、昼間、夜間を問わないトラブルに対処でき、これからの季節のドライブを安心・安全に楽しむことができるはず。備えあれば憂いなし、である。もちろん、使用3年を経過したバッテリーは、交換を行うべきだろう。

セイワ https://www.seiwa-c.co.jp/

文/青山尚暉

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE