国内の災害などのニュースが多く、地震などに強い家を選ぶことは当たり前になりつつあるが、実際に被災した後に自宅で安心して暮らせることの大切さを求める人は多いはず。

神戸・芦屋・西宮を中心に注文住宅・デザイナーズハウスを展開しているWHALE HOUSEは、直近5年以内に注文住宅で住宅(戸建て/木造住宅)を購入、建てた人を対象に「地震後の在宅避難と住宅性能」に関する調査を実施して結果を公開した。今回の調査では、避難所での生活と自宅での在宅避難の考え方、その違いによる家族の安心や生活の質(QOL)に関する影響などが明らかになったという。

災害時は在宅避難を希望する声が多数

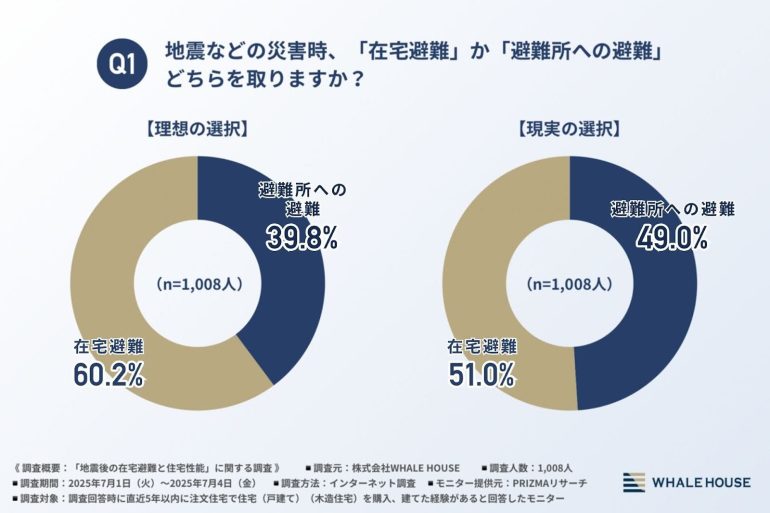

「地震などの災害時、どちらかの方法しかない場合、どちらをとるか」という質問では、理想の選択は「避難所への避難」(39.8%)や「在宅避難」(60.2%)が挙がったが、現実の選択としては「避難所への避難」が49.0%、「在宅避難」が(51.0%)という結果になった。

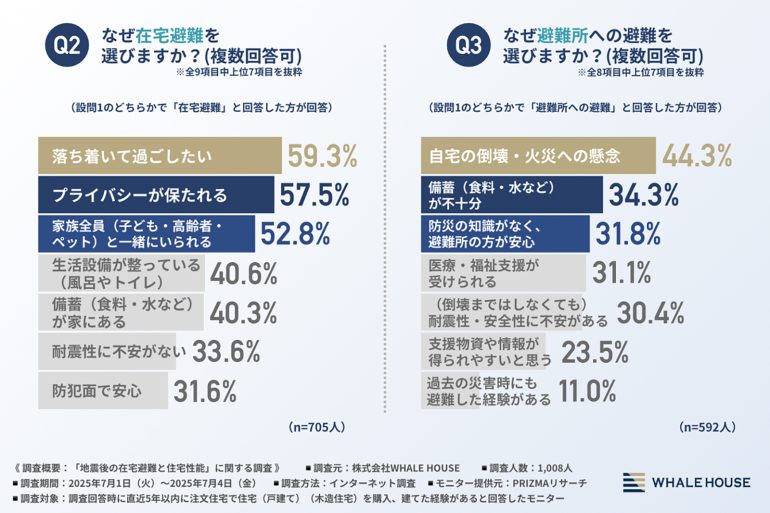

理想では在宅避難を望む声が約6割いたが、現実になると避難所を選ぶ人が増える傾向がみえたという。そこには在宅希望でも自宅の損壊や余震への不安で、現実の選択が変わってしまうことが考えられる。「なぜ在宅避難を選ぶか」という質問では、「落ち着いて過ごしたい」(59.3%)という回答が最多で、2位以下は「プライバシーが保たれる」(57.5%)、「家族全員(子ども・高齢者・ペット)と一緒にいられる」(52.8%)という結果だった。避難所では難しい家族全員と過ごすことやプライバシーの確保が自宅なら可能で、子育て世代やペット飼育家庭では切実な要素と考えられる。

「避難所への避難」を選択した人の理由では、「自宅の倒壊・火災への懸念」(44.3%)が最多で、「備蓄(食料・水など)が不十分」(34.3%)や「防災知識がなく避難所の方が安心」(31.8%)が続いた。避難所を選択する背景には、自宅の安全性に対する不安が色濃く反映されているといえるだろう。

特に備蓄や防災知識の不足が避難所の方が安心という選択につながっている人も多いようだ。最多となった「倒壊や火災」などの生命に直結するリスクは判断を左右する大きな要因になっており、これらの懸念が払拭できれば在宅避難が選択されるケースも増えそうだ。

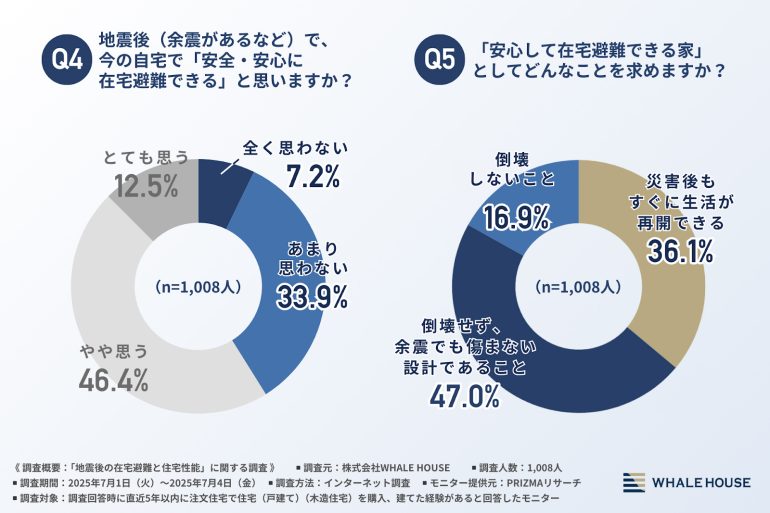

安心して在宅避難できる家で求められるのは「余震でも傷まない設計」

大きな地震後の余震もある中で、今の自宅で「安全・安心に在宅避難できる」と思う人はどのぐらいいるのか。「地震後(余震があるなど)で、今の自宅で「安全・安心に在宅避難できる」と思うか」という質問では、「全く思わない」が7.2%、「あまり思わない」が33.9%、「やや思う」が46.4%、「とても思う」が12.5%という結果になった。

今の自宅で安全・安心に在宅避難できると思う人が多数派だったが、約4割が不安を感じていることもわかったという。これは耐震基準を満たしていても居住継続性に対する確信までは持てない人が一定数いるということだ。

在宅避難を現実の選択肢とするための必要な条件について「安心して在宅避難できる家として求めること」という質問では、「災害後もすぐに生活が再開できる(家具や設備、構造体に被害がない)」(36.1%)、「倒壊せず、余震でも傷まない設計であること(建物のゆがみ・傾き・接合部破損がない)」(47.0%)、「倒壊しないこと(建物が崩れないこと)(16.9%)」といった回答が上位だった。

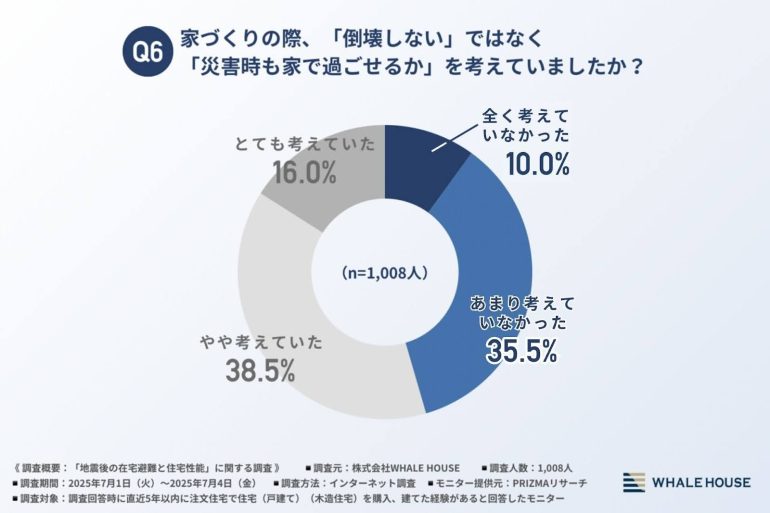

倒壊しないだけでなく、そのあとも居住可能なことが在宅避難では重視されているようだ。特に「余震でも傷まない設計」がもっとも多い回答だったことは、初動だけでなく中長期的な避難生活まで見据えた住まいへの要求があるといえる。実際に住宅購入時に在宅避難を想定して「家づくり」をした人については、「まったく考えていなかった」が10.0%、「あまり考えていなかった」が35.5%、「やや考えていた」が38.5%、「とても考えていた」が16.0%という結果だった。

約半数が災害後の居住継続性を意識していたが、「まったく考えていなかった」と「あまり考えていなかった」という回答も多く、家作りの時点では意識に個人差があるようだ。こういった意識は、耐震性と居住継続性は連続性のある課題だが、耐震性が注目されて居住継続性が検討対象に入りにくいことが背景にあるかもしれない。

耐震性が重要だと感じたのは実体験や身近な事例

耐震性が重要だと感じた理由としては、実際の地震体験や身近な被災事例を挙げる声があったが、東日本大震災の経験や倒壊家屋を目の当たりにしたこと、知人宅の被災といった具体的な実例は、住宅性能の重要性を強く意識させる契機になったという。ハウスメーカーが提供する耐震実験映像のような視覚的なインパクトも住まい選びの判断材料として機能しているようだ。

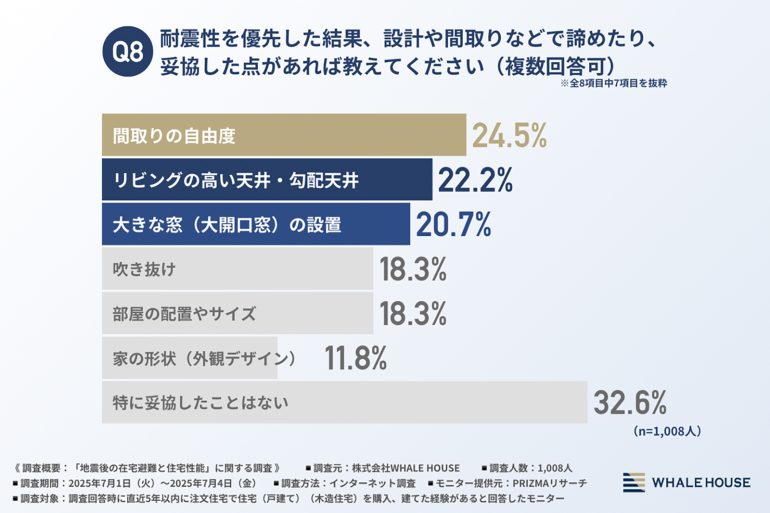

一方で家の構法によっては耐震性を確保するために壁や柱の配置、吹き抜け空間の制限など設計の自由度に一定の制限がかかる。そこで「耐震性を優先した結果、設計や間取りなどで諦めたり、妥協した点」について質問すると、「間取りの自由度」(24.5%)、「リビングの高い天井・勾配天井(22.2%)」、「大きな窓(大開口窓)の設置」(20.7%)などの開放感やデザイン性に関わる要素での妥協が多かったという。

全体の約7割が「何らかの制限を感じている」という結果からは、多くの人が「安全性のために我慢を強いられている」という感覚を持っていることが浮き彫りになった。普段の暮らしやすさや快適さだけでなく、災害時にも安心して過ごせる住まいを実現するためには、高い耐震性能と自由度のある空間設計や構造を兼ね備えた家づくりが理想といえるだろう。

「「地震後の在宅避難と住宅性能」に関する調査」概要

調査対象:調査回答時に直近5年以内に注文住宅で住宅(戸建て)(木造住宅)を購入、建てた経験があると回答したモニター

調査期間:2025年7月1日~2025年7月4日

調査人数:1008人

調査方法:PRIZMAによるインターネット調査

調査元:WHALE HOUSE

モニター提供元:PRIZMAリサーチ

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE