■連載/阿部純子のトレンド探検隊

加齢によって体力が衰えると同じように目も衰えてきて、40代以上になると「なんとなく見えにくい」と感じる人が多くなる。加齢に伴う目の機能低下を日本眼科啓発会議では「アイフレイル」と提唱し、アイフレイルの早期発見、適切な治療・対処等、啓蒙活動を行っている。

日本コンタクトレンズ協会が初の試みとして行った、近年注目が高まる「アイフレイル」に関する実態調査の結果発表と、慶應義塾大学 医学部 眼科学教室教授・根岸一乃氏による「アイフレイルと40代からの老視対策」について話を聞いた。

加齢による目の機能低下が「アイフレイル」

軽度な心身の衰えを感じはじめる40~50代の“プレフレイル世代”において、「見えづらさ」の早期発見と適切なケアの重要性が注目される中、日本コンタクトレンズ協会は40~64歳の男女1,000名を対象にアイフレイルの実態調査を実施した。

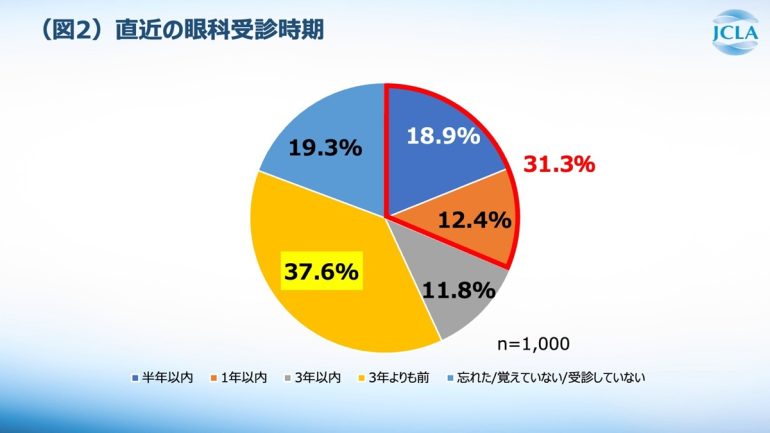

アイフレイルの認知は29.6%で、70.4%は「言葉すら知らない」状況と判明。1年以内の眼科受診率は31.3%にとどまり、予防的な受診は0.7%と、定期的に目の検診を行っている人が非常に少ないことがわかった。

見え方の不満点については、遠くの見え方では「ぼやけて見える」(34.4%)が最も多く、次いで「夜間や暗い場所で見えにくい」(22.7%)、近くの見え方では「小さな文字が読みにくい」(51.5%)が半数を超えて最多で、「ピントが合わせづらい」(38.4%)、「スマートフォンやパソコンの画面が見づらい」(26.7%)なども高い割合を占めた。

また、視力矯正を行っていない人では、遠くに比べて近くの見え方に対して9割以上が不満に感じているとわかった。

「フレイルとは、健康な状態と要介護の状態との中間の状態を示す概念です。いわゆる体の衰えであり、生活習慣の見直しなどによってフレイルを予防することができます。身体的フレイルの中には加齢による目の機能低下も含まれており、これがアイフレイルです。

人は外界からの情報の80%を目から取り入れており、生活上、目の情報は非常に大切になります。しかし、40歳を過ぎますと、体力が衰えるのと同じように目も衰えてきます。

知らず知らずのうちに読書の機会が減っていたり、運転を避けたりなど、年のせいだと諦めているようなことがあるかもしれません。これがアイフレイルにつながってくることになります。

最初のうちはなかなか自覚症状がないことも多いかもしれませが、最終的には視覚障害や他のフレイルにも影響を及ぼします。

進行してくると、一人で外出するのが難しくなったり、運転に支障をきたしたり、生活に支障が出ています。これを放置していると、目の障害だけでなく自立機能が低下してきてしまうので日常生活も制限されて、引いては健康寿命の短縮につながってしまいます。

報告されている学術的な論文のデータでは、初期の白内障でだんだん視力が低下してきただけでも転倒のリスクとなりますし、認知機能の障害につながるような影響が出ることも知られています。

アイフレイルは、視力機能の低下という問題だけにとどまらず、身体活動や社会活動にも影響しますので、健康な目と高度な視覚障害の中間であるアイフレイルの時期に対処することによって、視覚障害や健康寿命の短縮を防ぐ効果があるわけです」(以下「」内、根岸氏)

アイフレイルの原因となる目の病気は、老視(老眼)、白内障、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性がある。視覚障害の原因疾患は、緑内障が1位、糖尿病網膜症が3位、黄斑変性が4位となっており、アイフレイルの症状を緩和したり、見え方をよくするためには、原因となっている状態を判断し、適切な対処・治療を行うことが必要となる。

「老視(老眼)」の対策はなにがベスト?

アイフレイルの原因の一つである老視(老眼)は、加齢によりだれにでも起きる症状で、日常生活に与える影響は非常に大きい。しかし、初期の老視状態から適切に対処することによって、アイフレイルから脱却して普段の生活も支障なく過ごすことができる。

「私たちの目はカメラと同じような構造になっています。カメラのレンズに当たる部分が水晶体、絞りに当たる部分が虹彩、フィルムに当たる部分が網膜です。しかし、水晶体は年齢とともに少しずつ固くなり、近くを見るときは水晶体が厚くならなければいけないのにそれができなくなってきてしまいます。こうしたピント調節をする能力は40代から低下の一途をたどります。

ピントを合わせて見ることのできる最も近い距離を『近点』といいますが、近点は年齢とともにだんだん遠ざかってしまいます。40代になると、近点が30cm~40cmぐらいになってきて、日常生活の中で近くが見えにくいと感じるようになります。ピント調節力が低下して近点が遠ざかっていく現象が老視なのです」

本やスマホを読むときに文字がかすむ、気がつくと腕を伸ばして離して読んでいる、暗いところだとかなり見づらい、ピントが合うのに時間がかかる、夕方になると目が疲れるといった症状は老視のサイン。

日本は世界でも有数の超高齢化社会で、45歳以上の“老視人口”は57.6%と、6割近くが老視という状況。しかし、老視を眼鏡やコンタクトレンズで矯正していない未矯正老視の割合は26.38%であると調査で報告されており、約4分の1の老視の人がなにもせずに放置している状態になっている。

「老視の治療としては老眼鏡や遠近両用の眼鏡やコンタクトレンズで対策するのが一般的です。最近、海外などでは手術や薬物療法なども行われていますが、いずれも効果は限定的です、現状では国内で承認されているものはありません。

老眼鏡は近くを見るのに適した度数が入っている眼鏡で、よく見える範囲が手元の方に移動しますので、手元がはっきり見えるようになります。見たいものの距離に応じた細かな度数の調整が可能です。矯正法の中では最も見え方の質が高いのが老眼鏡の長所かと思います。

しかし、老眼鏡をかけたままでは遠くにはピントが合わず遠くが見えにくくなってしまいますし、見たいものの距離に応じて老眼鏡をかけたり外したり、取り替えたりするわずらわしさがあります。

こうした老眼鏡の弱点を持たないのが遠近両用眼鏡、あるいは遠近両用のコンタクトレンズです。遠近両用眼鏡というのは、レンズの場所によって度数が違うものが入っている眼鏡で、一般的にはレンズの上の方に遠くが見える度数、下の方に近くが見える度数が入っている構造になっています。

コンタクトレンズとは違い、レンズがフレームに固定されているので、見たいものの距離に応じて視線を移動させることで、レンズの中にある度数を使い分けます。使い慣れると非常に便利な矯正法だと思います。

コンタクトレンズを長年使用していて、老視になるまでメガネを使っていない方は、眼鏡を使うのはハードルが高いかもしれません。コンタクトレンズ装用者の老視対策としては、コンタクトと眼鏡の併用、コンタクトの左右を遠く用と近く用のレンズにするモノビジョン、遠近両用コンタクトレンズの3つが挙げられます。

眼鏡の併用は、今まで使っているコンタクトレンズのまま、近くが見えにくいときに老眼鏡を使う方法です。

片眼ずつ用途を変えるモノビジョンは、両眼で同じように見ている感覚になり、老眼鏡をかけなくても遠くも近くもある程度快適に見えることになります。老眼鏡を使わなくてもいいので眼鏡の掛け外しがいらないことが一番のメリットですが、片眼ずつ違うところにピントが合っているので、物の立体感や、夜の見え方が少し劣るなど影響が出ることがあります。

また、片眼ずつ度数が違うため、早く慣れて順応しやすい方となかなか慣れない方がおり、個人差が大きいこともあります。

遠近両用のコンタクトレンズは、遠近両用眼鏡と同様に1枚のレンズに複数の度数があります。近視や遠視を矯正するコンタクトレンズと同様に、ハードレンズもソフトレンズもあります。

一般的となっているソフトコンタクトレンズを例にしますと、眼鏡と違い、視線を移動しても眼とレンズの位置関係が変わりませんので、眼鏡のように視線の位置で距離を変える見え方ではなく、同時視と呼ばれる見え方で、遠くから近くまで全部見えるようにしています。

同時視とは、度数を使い分けるのではなく、常に全ての度数を使いながら、脳が“ピントが合っている”と認識してくれる見え方です。脳が行う処理のおかげで同時視が可能になり、多くの遠近療両用コンタクトレンズが流通しています。

視線の移動が必要ありませんので非常に広い自然な視界が得られるのが長所ですが、近くへの度数は軽い度数から強めの度数まであって、近くの度数が強くなるにつれて遠方のピンポケの程度が強くなってしまうのが短所になります。

眼鏡、または遠近両用コンタクトレンズが老視対策の第一選択になると思います。しかし日本では、遠近両用コンタクトレンズの利用率が低いのが現状です。スポーなどアクティブな行動に支障をきたさない、細かい文字が読みやすくなるなど、中高世代における遠近両用コンタクトレンズのメリットはあります。

いずれにしろ老視だと感じるようになったら放置せず、自分に合った老視対策を眼科医と相談しながら選ぶことが大切です」

【AJの読み】年齢や症状によって老視対策を考える必要がある

筆者は10代からコンタクトレンズを使い続けてきたが、40代半ばごろから老眼が進み、以降数年間は遠近両用コンタクトを使用していた。しかし老眼が進むにつれ、遠近両用だと手元ははっきり見えても遠くがぼやけて駅のホームの案内板の文字が読めず、外出先で困ることが多くなった。遠くを見えるようにレンズを変えると手元がぼやけるなど、コンタクトレンズだと調整が難しくなり、50代を過ぎてから遠近両用眼鏡を使用している。

現在は、仕事でパソコン作業するときは近近、テレビを見たり、掃除(近近眼鏡だと床のごみがぼやけてよく見えない)をするときは遠近と複数の眼鏡を使い分けている。

老眼は進行の度合いや個人差があるので、迷っているようなら眼科で診察をしてもらい、適切なアドバイスをもらうのが一番だろう。

取材・文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE