近年、不登校は特別なことではなく、誰にでも起こりうる身近な問題になっているという。文部科学省の調査では、2025年度の不登校児童生徒数は過去最多を更新する見込みで、その数は年々増え続けている。個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する明光ネットワークジャパンは、不登校中の中学1年生から高校3年生の保護者400名に「中高生の不登校に関する実態調査」を実施して、その結果を公開した。それによると子どもが不登校になった時期の約3割が中学1年生で、いわゆる「中1の壁」に直面する家庭が最多だったという。

不登校中学生の多様化する進路選択

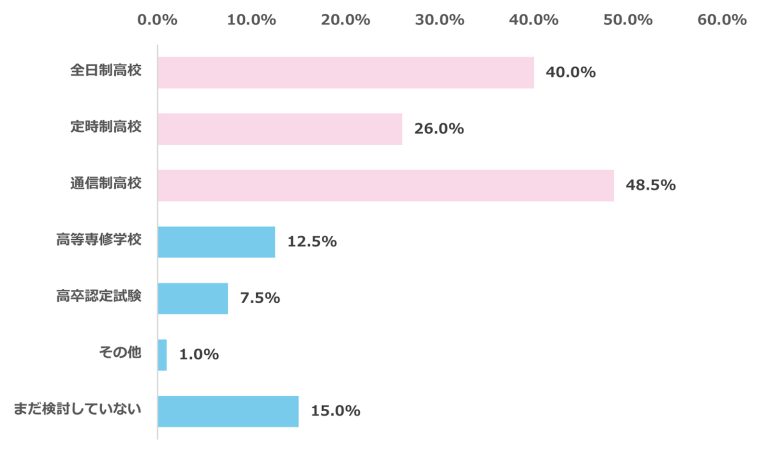

・不登校のお子さまの高校進学について、現在検討しているものをすべてお選びください。(n=200、複数回答方式)

不登校中の中学1年生から中学3年生の子どもを持つ保護者200名に高校進学に関する検討状況を質問すると、最多回答は「通信制高校」(48.5%)だった。それに「全日制高校」(40.0%)、「定時制高校」(26.0%)と続いた。不登校の子どもを持つ家庭では、その状態や学び方に応じて、無理のないかたちで高校進学を検討する傾向が見られるという。調査では、通信制・定時制・全日制といった多様な選択肢が挙がり、特に通信制高校を検討している家庭がもっとも多かった。

子どもの不登校で「中1の壁」に直面する家庭が最多

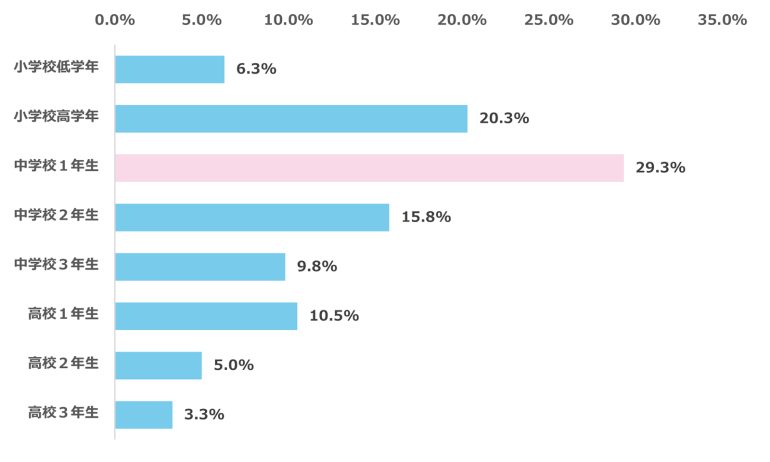

・お子さまが不登校になった時期を教えてください。(n=400、単一回答方式)

不登校中の中学1年生から高校3年生の保護者400名に子どもが不登校になった時期について質問すると、最多回答は「中学校1年生」(29.3%)だった。それに「小学校高学年」(20.3%)、「中学校2年生」(15.8%)が続いた。小学校から中学校への環境や学習内容の変化が大きな負担となり、「中1の壁」と呼ばれる時期に不登校が始まることが多いと思われる。

4割以上の家庭が休み明けに不登校リスクありと回答

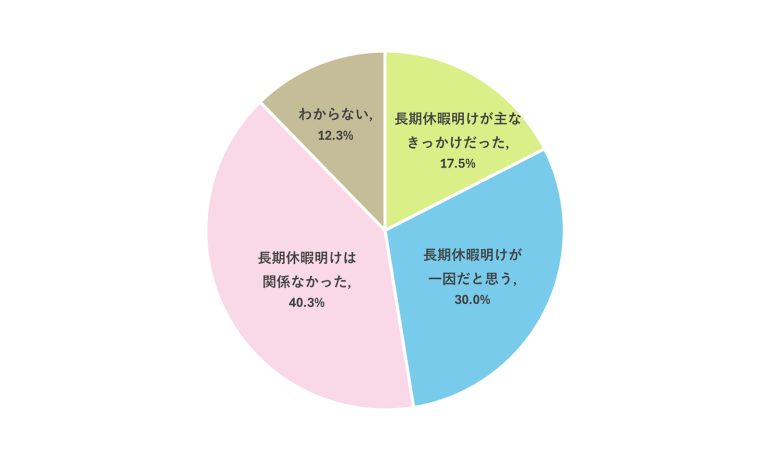

・お子さまが不登校になったきっかけとして、ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇明けが影響したと感じますか?(n=400、単一回答方式)

不登校になったきっかけでは、ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇明けが「主なきっかけだった」と17.5%が回答し、「一因だと思う」が30.0%という結果だった。4割以上の家庭が長期休暇明けと不登校との関わりを感じているようだ。新学期を迎える時の心のケアや環境作りの大切さがうかがえる結果といえる。

フリースクールの認知率は52.3%

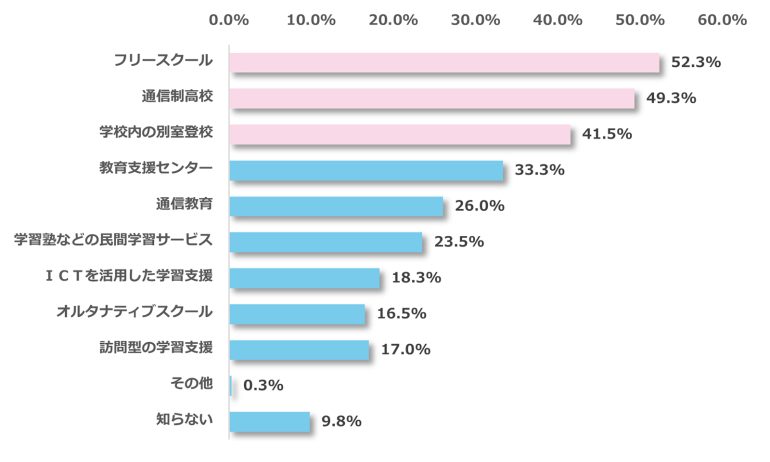

・不登校のお子さまへの「学習支援制度・手段」として、知っているものをすべてお選びください。(n=400、複数回答方式)

不登校児の学習支援制度・手段で知っているものを聞くと、半数以上が「フリースクール」(52.3%)と回答しており最多だった。次いで「通信制高校」(49.3%)、「学校内の別室登校」(41.5%)だった。ほかの支援制度の認知は3割未満にとどまり、支援手段の理解や情報の浸透にばらつきがあるという。

不登校でも学習習慣を維持する子は多数

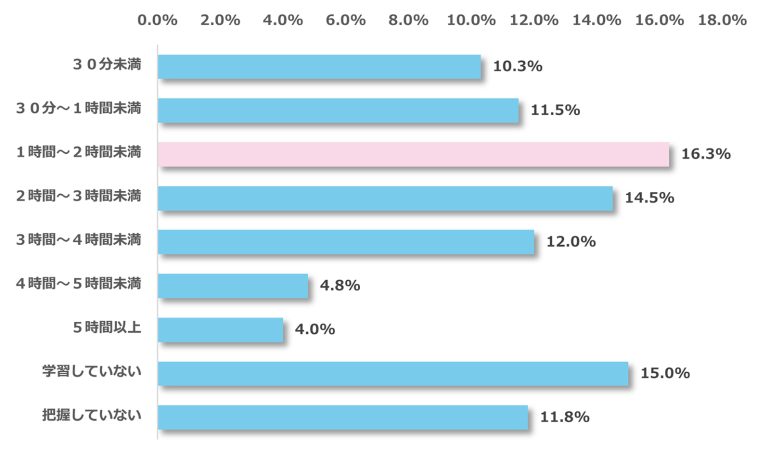

・お子さまの1日の平均学習時間はどの程度ですか?(n=400、単一回答方式)

1日の平均学習時間を質問すると、最多回答は「1時間~2時間未満」(16.3%)だった。「2時間~4時間学習している」と回答した家庭も全体の26.5%で、不登校の状況下でも一定の学習時間を確保している子どもが少なくなかった。ただ、「学習していない」(15.0%)層も一定数おり、学習習慣の有無には個人差がみられたという。

保護者の不安は「社会性が育ちにくいこと」

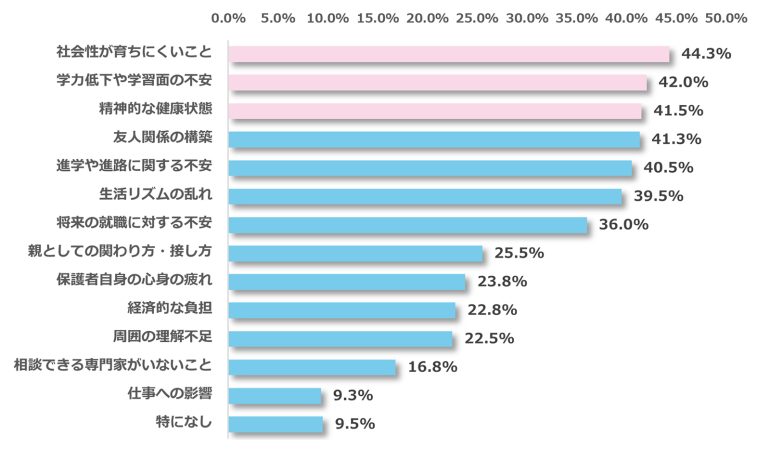

・不登校のお子さまについて、保護者として不安に感じていることをすべてお選びください。(n=400、複数回答方式)

不登校の子どもに対して保護者が不安に感じていることでは、「社会性が育ちにくいこと」(44.3%)が最多回答だった、次いで「学力低下や学習面の不安(42.0%)」、「精神的な健康状態(41.5%)」という結果になった。学習面だけでなく、人間関係や心の状態などの幅広い面で不安を抱える保護者が多いようだ。

学習面での不安は「学習のペースがまわりの子とずれてしまうこと」

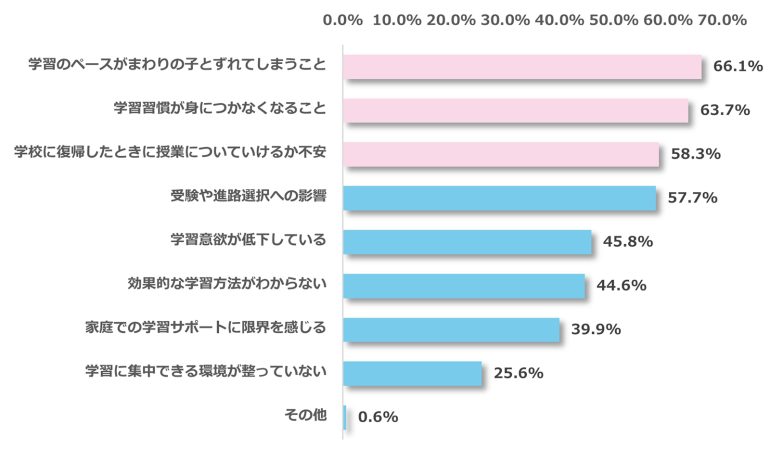

・お子さまの学習面について、不安に感じていることをすべてお選びください。(n=168、複数回答方式)

子どもの学習面に不安を感じていると回答した168名に不安に感じていることを質問すると、最多回答は「学習のペースがまわりの子とずれてしまうこと」(66.1%)だった。それに「学習習慣が身につかなくなること」(63.7%)、「学校に復帰したときに授業についていけるか不安」(58.3%)が続いた。学校に通えない期間にも学びを続けられるよう、無理のないペースで学習をサポートする仕組みが求められているといえるだろう。

高校選びで重視するのは「登校日数や時間の柔軟性」

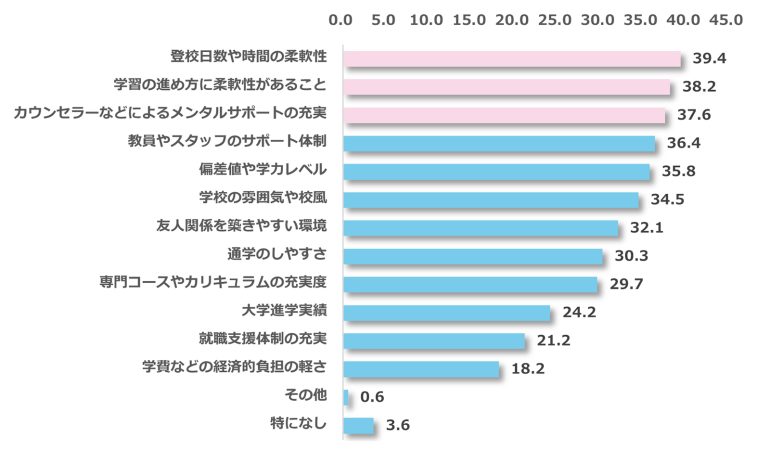

・お子さまの高校進学先を選ぶ際に、重視しているポイントをすべてお選びください。(n=165、複数回答方式)

高校進学を検討していると回答した165名に、進学先を選ぶ時に重視しているポイントを質問すると、最多回答は「登校日数や時間の柔軟性」(39.4%)だった。それに「学習の進め方に柔軟性があること(38.2%)」、「カウンセラーなどによるメンタルサポートの充実(37.6%)」と続く結果となった。無理のない学習環境や心のケアに重きを置く声が多く、安心して通える場所を望む保護者の気持ちがみえる結果となった。

通信制高校選びで重視するのは「学習スタイルの自由度」

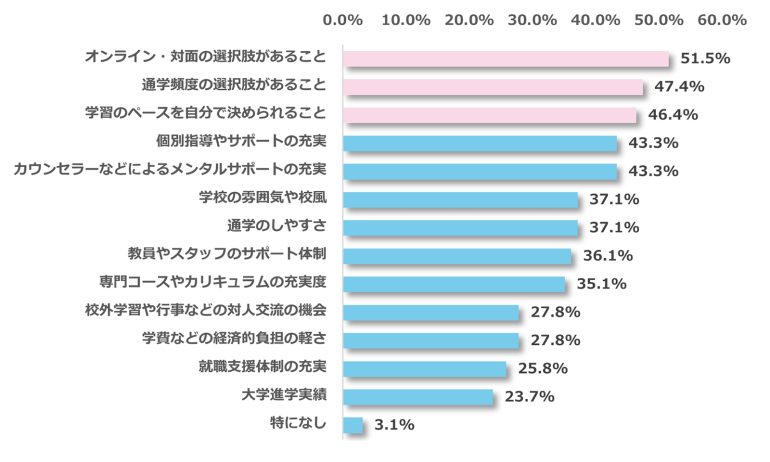

・通信制高校を選ぶ際に、重視するポイントをすべてお選びください。(n=97、複数回答方式)

通信制高校を検討していると回答した97名に通信制高校を選ぶ時に重視するポイントを質問すると、最多回答は「オンライン・対面の選択肢があること」(51.5%)だった。それに「通学頻度の選択肢があること(47.4%)」、「学習のペースを自分で決められること(46.4%)」が続いた。登校スタイルや学習ペースを選べる柔軟性が保護者にとって大きな安心材料になるようだ。

中学1年生は、生活や学習環境が大きく変化して友人関係や授業進度などさまざまな面で負担を感じやすい時期で、今回の調査でも「中1の壁」をきっかけに不登校になるケースや休み明けのタイミングで登校が難しくなる子どもが多いことが浮き彫りになったという。保護者からは不登校で学習のペースが周囲とずれてしまう不安の声もあったが、実際には不登校でも学習習慣が身についている生徒も複数いた。それぞれの子どもにあった学ぶための柔軟性や学習スタイルの自由が選べることで、不登校の問題解決に向かっていけるのではないだろうか。

「中高生の不登校に関する実態調査」調査概要

調査対象:現在不登校中の中学1年生~高校3年生の保護者

調査期間:2025年7月24日~2025年7月28日

調査方法:インターネットリサーチ調べ

※回答率(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しているため、合計数値は必ずしも100%とはならない場合があります。

出典元:明光義塾調べ

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE