厚生労働省の推奨睡眠時間と実態の比較では、小~高校生の8割以上が平日に適正な睡眠時間を確保できておらず、休日でも高い割合で睡眠不足が続いている。

この状況は、成長期にある子どもたちの身体的・精神的発達に長期的な悪影響を与える可能性が懸念されている。

また、ビジネスパーソンの睡眠不足は、記憶力の低下、ミスの増加、生産性の低下を引き起こし、経済損失という形で社会全体に波及している。これは個人の健康問題だけでなく経済社会への影響として捉える必要がある。

そこで西川(nishikawa)では、「日本睡眠科学研究所」監修のもと、1万人の睡眠実態を追った『nishikawa 睡眠白書 2025』 を9月3日(水)の「秋の睡眠の日」にホームページで公開したので、詳細を紹介しよう。

「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」の実態

「ソーシャルジェットラグ」は、2006年にドイツの時間生物学者Roenneberg(ローエンバーグ)らが提唱した、平日の社会的な時間と、休日や自由な時間に体が求める生物学的な時間との間に生じるズレを指す。

平日の睡眠中央時刻(就寝から起床までの時間の中央値)と休日の睡眠中央時刻の差(絶対値)として算出され、「平日の睡眠リズム」と「休日の睡眠リズム」の間に生じるズレが体内時計を乱し、健康への悪影響が懸念されている。

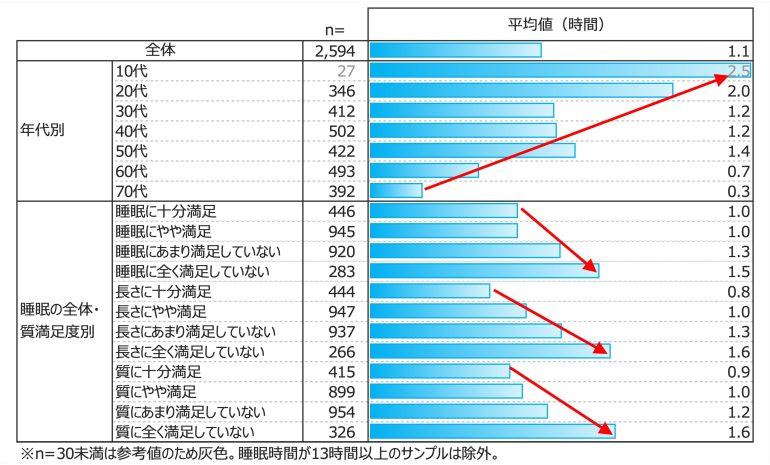

■若年層(10~20代)の「ソーシャルジェットラグ」が顕著に大きく、体内時計の乱れが発覚

成人においては、若年層ほど「ソーシャルジェットラグ」が顕著に大きく、10代の平均は2時間半、20代でも2時間のズレがみられた。

また、睡眠満足度との比較では、全体・長さ・質の全てで、満足度が低い人ほど「ソーシャルジェットラグ」が大きくなり、平日の睡眠不足を休日の寝だめで解消しようとすることが、体内時計の乱れに繋がっていると推察される。

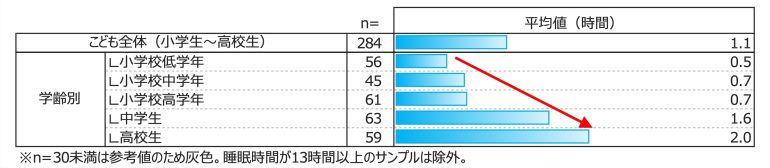

■子ども(小学生~高校生)の「社会的時差ボケ」は、学年が上がるほど増大傾向

子ども※の「ソーシャルジェットラグ」は、学年が上がるにつれて顕著に増大する傾向があり、小学校低学年の30分から、中学生で約1時間半、高校生では2時間へと急増。

※親から見た子どもの睡眠時間によって算出

また、成人同様に、睡眠満足度が低い子どもほど「ソーシャルジェットラグ」が拡大していた。思春期特有の体内時計の夜型化、朝の部活動や夜間の塾などの社会的なスケジュールの影響もあり、リズムの乱れが深刻化していることを示唆している。

ライフステージごとの睡眠実態

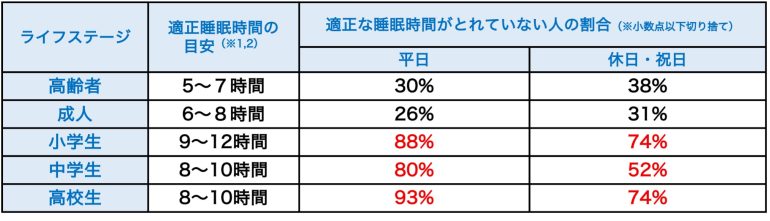

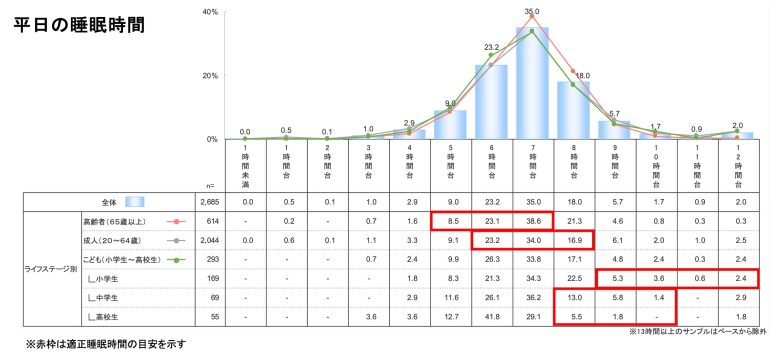

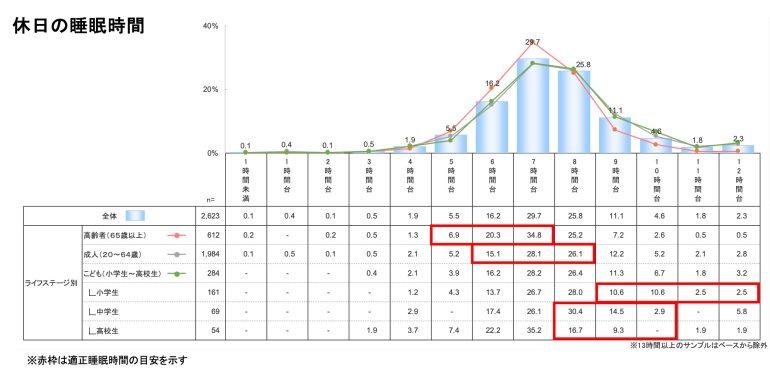

厚生労働省「健康づくりの睡眠ガイド2023」(※1)の指針では、ライフステージごと(成人、こども、高齢者)に適正な睡眠時間の確保が推奨され、高齢者は床上時間が8時間以上にならないこと、成人は6~8時間、小学生で9~12時間、中学・高校生)で8~10時間を適正な睡眠時間の目安としている。

今回の調査では、平日と休日・祝日の睡眠時間を聴取し、ライフステージ別に比較した。

■子ども(小学生~高校生)の多くが睡眠不足!平日は8割以上、休日も高い割合で適正な睡眠時間をとれていない

適正な睡眠時間をとれていない人の割合は、高齢者で平日約30%(休日・祝日は約38%)、成人では平日約26%(休日・祝日は約31%)であった。

一方、子ども(小学生~高校生)※は適正な睡眠時間をとれていない割合が平日約87%、特に高校生は約93%と最も高く、休日も高い割合となり、睡眠不足な子どもが多いことが明らかに。

※親から見た子どもの睡眠時間

学校がある平日の睡眠時間は、小学生で6~8時間、中~高校生で6~7時間の割合が高いことが判明。

■適正な睡眠時間をとれていない人の割合

都道府県別睡眠時間ランキング、平日のトップは「岩手県」7時間40分、休日のトップは「熊本県」8時間11分

休日と平日の睡眠時間のギャップは全国平均およそ30分程度。ギャップが最も大きかったのは「秋田県」で44.6分差がついている。

また、平日の平均睡眠時間は40都道府県で7時間台となり、その中で主要都市の「東京都(7時間6分)」・「大阪府(7時間4分)」・「愛知県(7時間2分)」は7時間台でも下位の睡眠時間であった。

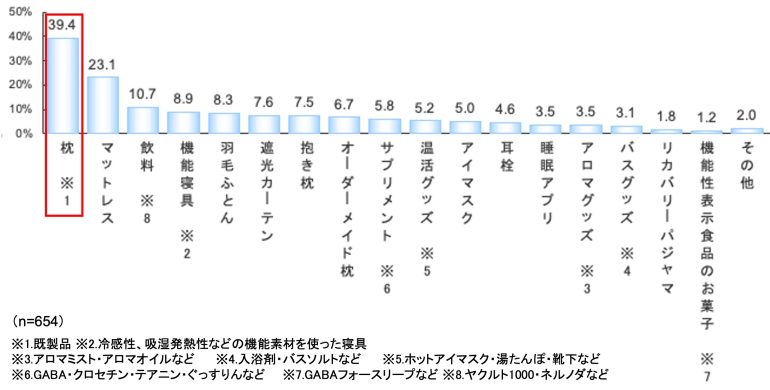

実際に取り入れて改善効果があった睡眠の質向上のためのアイテム、トップは「枕」

全体では「枕」が39.4%で最も高く、次いで「マットレス」が23.1%で続きました。睡眠の質向上が期待される乳酸菌やGABAなどの機能性ドリンクも上位に挙がり、手軽に試せる機能性表示食品という新たな選択肢が定着しつつあると推察される。

質問:直近2~3年で睡眠の質を高めるために新しく購入・取り入れ、睡眠の質が改善したものはありますか。

■新しく購入・取り入れたものがあると回答した人の中の割合

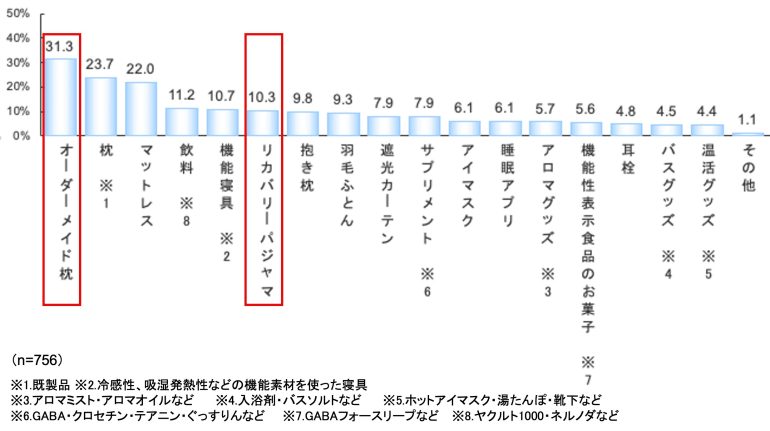

「実際に取り入れて改善効果があったアイテム」では「枕(既製品)」がトップであったが、「今後購入・取り入れたいアイテム」ではさらに踏み込んだ「オーダーメイド枕」が31.3%でトップに。

また、この2つの調査結果から、睡眠環境を改善するアイテムとして、「枕」>「マットレス」の意識があると推察される。「リカバリーパジャマ」は6位に位置し、昨今の注目度合いが反映されているものと考えられる。

質問:直近2~3年で睡眠の質を高めるために今後購入・取り入れたいものはありますか。

■今後購入したい・取り入れたいものがあると回答した人の中の割合

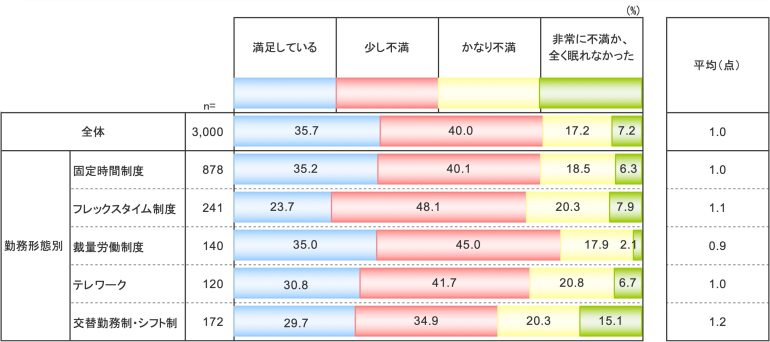

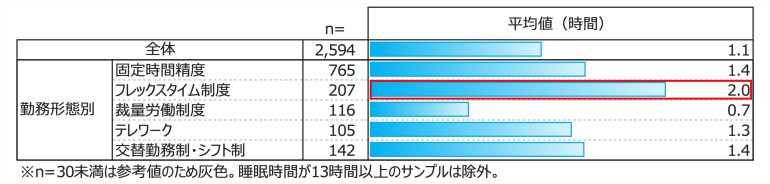

「フレックスタイム制」は時間管理の自由度の高さが睡眠に悪影響!?ビジネスパーソンの睡眠実態

睡眠不足による日本の経済損失は年間約20兆円と言われ(※3)、経済活動に影響を与える深刻な課題となっている。今回の調査では、ビジネスパーソンの睡眠実態を勤務形態別に比較。

睡眠の質に「満足している」の割合は下記の順に高い結果となった。

固定時間制 ≧ 裁量労働制 > テレワーク > 交代勤務制・シフト制 > フレックスタイム制

「固定時間制」は毎日決まった時間に就寝・起床するリズムが確立されやすく、体内時計が安定しやすい。一方、「交代勤務制・シフト制」は不規則な勤務が直接的に睡眠の質を低下させていると考えられる。

「満足している」が23.7%で最下位の「フレックスタイム制」は、一見柔軟な働き方であるも、時間管理を自分自身で行う自由度の高さが結果的に生活リズムの乱れに繋がっているようだ。

また、「ソーシャルジェットラグ」の調査においても、「フレックスタイム制」が一番大きい2時間のズレがみられた。

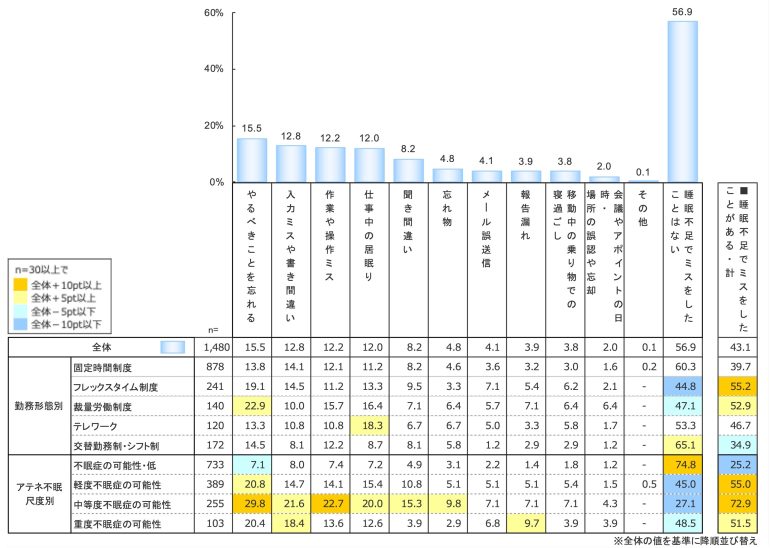

全体の43.1%が「睡眠不足でミスをしたことがある」と回答。この結果は、睡眠不足が個人の健康問題にとどまらず、企業の生産性にも影響を与えていることを示している。

睡眠不足による仕事のミス TOP5

1位「やるべきことを忘れる」

2位「入力ミスや書き間違い」

3位「作業や操作ミス」

4位「仕事中の居眠り」

5位「聞き間違い」

勤務形態別にみると、「睡眠不足でミスをしたことがある・計」では「固定時間制」が4割であるのに対し、「フレックスタイム制」や「裁量労働制度」は5割台と、睡眠不足によるミス経験率が高い。

このことから、柔軟な働き方が進む中で、自身の裁量が大きいことがかえって生活リズムを乱し、睡眠不足を招くリスクが考えられる。

世界共通の不眠判定方法「アテネ不眠尺度」との比較では、中等度不眠症の可能性がある人は7割強が睡眠不足によるミスを経験しており、特に「やるべきことを忘れる」「作業や操作ミス」が高い。

睡眠の質の向上は業務上のミスを減らし、企業の健康経営にも貢献する重要な要素であるといえる。

調査概要

日本人の睡眠に関する意識・満足度調査

調査手法: WEBパネル調査

調査時期: 2025年7月4日(金)~7月5日(土)

調査対象者: 全国の18歳~79歳の男女

回収サンプル数:

基本調査対象10,000人 ※居住地別・性年代別人口構成比に合わせて聴取

本調査対象 3,000人 ※基本調査1万人のうち、性年代別人口構成比に合わせて聴取

調査会社: 株式会社クロス・マーケティング

(※2) 高齢者の推奨睡眠時間は5~7時間とする(Association Between Daily Sleep Duration and Risk of Dementia and Mortality in a Japanese Community,2018)

(※3)RAND CORPORATION 「Why Sleep Matters: Quantifying the Economic Costs of Insufficient Sleep」2016(2024年為替で換算)

関連情報

https://www.nishikawa1566.com/

構成/Ara

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE