昆虫図鑑をよく読んだことがあることがある方ならご存知かもしれませんが、昆虫の名前にはヘンテコなものがたくさんあります。特に、「モドキ」「ダマシ」「ニセ」など、「そうなの?そうじゃないの?」と混乱させがちな表現も多くありますよね。そこで、今回はこれらの昆虫の名前に注目し、言葉の意味合いやほんとにそうなのか?などについて迫っていきたいと思います。

「モドキ」とつく昆虫

まず、はじめに、名前に「モドキ」がつく昆虫について紹介していきたいと思います。そもそも、「モドキ」とはあるものに似ているけど、異なるという意味で使われる表現です。昆虫においては、カマキリモドキ、ナナフシモドキ、ゲンゴロウモドキ、オサムシモドキなど様々なモドキがいますが、ここでは「モドキなモドキ」と「モドキだけど、モドキじゃないモドキ」を含めて代表的な例を3つ紹介させていただきます。

(1)カマキリモドキ

カマキリモドキとは、アミメカゲロウ目カマキリモドキ科に属する仲間のことです。カマキリはカマキリ目に属する仲間であるため、全く異なる「モドキなモドキ」ということになります。しかしながら、カマキリモドキはカマキリのようなカマを持っていますし、顔もカマキリにそっくりです。さらに、ハチのような翅などを持つことから、カマキリとハチを足して2で割ったような昆虫と言われることもあります。

(2)カミキリモドキ

カミキリモドキは甲虫目カミキリモドキ科に属する仲間のことを指します。カミキリムシは甲虫目カミキリムシ科などに属する仲間のことを指すため、カミキリモドキはカミキリムシではありません。よって、このモドキはカマキリモドキと同様に「モドキなモドキ」と言えるでしょう。

(3)ゲンゴロウモドキ

ゲンゴロウモドキとはゲンゴロウ科ゲンゴロウモドキ属に属する1種もしくはゲンゴロウモドキ属全体のことを指します。一方で、ゲンゴロウとはゲンゴロウ科ゲンゴロウ属に属するゲンゴロウという種類を指すこともありますが、ゲンゴロウ科を含むゲンゴロウ類全体のことを意味することも多いです。つまり、ゲンゴロウモドキはゲンゴロウの仲間なのです。このモドキは先程のカマキリモドキやカミキリモドキとは異なり、種類としてのゲンゴロウモドキはゲンゴロウに似ている別種だけれど、ゲンゴロウモドキもゲンゴロウ科であるため、「モドキだけど、モドキじゃないモドキ」とも言えるでしょう。

「ダマシ」「ニセ」とつく昆虫たち

続いて、名前に「ダマシ」「ニセ」がつく昆虫について注目していきます。「ダマシ」は何かを騙すという意味で、見た人を何か別のものであると思わせることから昆虫の名前にはよく使われている表現です。「ニセ」も似ているけど異なるという意味で、ダマシ同様に昆虫の名前ではよく見かけます。

(1)ゴミムシダマシ

ゴミムシダマシとは甲虫目ゴミムシダマシ科に属する仲間のことを指します。一方で、ゴミムシは甲虫目オサムシ科などの仲間のことを指すため、ゴミムシとゴミムシダマシは異なるグループになります。

(2)テントウダマシ

テントウダマシは甲虫目テントウダマシ科に属する仲間のことを指し、テントウムシは甲虫目テントウムシ科に属する仲間のことを指すため、テントウダマシとテントウムシは異なるグループです。ダマシはモドキに比べて、後につく昆虫と同じ仲間であるというケースはほとんどありません(ゲンゴロウダマシがゲンゴロウと同じゲンゴロウ類であるくらいです)。

(3)ニセクロホシテントウゴミムシダマシ

ニセクロホシテントウゴミムシダマシは名前の中にニセもダマシも入る複雑に思われがちな名前の昆虫です。しかし、名前の右端から読んでいくと簡単です。まず、ゴミムシダマシとあることからゴミムシダマシの仲間であることが分かります。そして、テントウが付くことから、テントウゴミムシダマシ族の種類であることが示されています。さらに、クロホシが付き、クロホシテントウゴミムシダマシという種類がいるのですが、それに似ていることからニセが付き、この名前になりました。ニセという表現はグループ全体の名前に付けられることよりも、今回のように特定の種類の名前に対して付けられることが多いです。

昆虫の名前の意味はケースバイケース

ここまで、名前に「モドキ」「ダマシ」「ニセ」とつく昆虫を紹介してきましたが、これらの言葉通りその後につづく昆虫と全く異なる仲間である場合もあれば、同じ種類ではないけど、近い仲間であるという場合もあり、これらの表現の意味の広さはケースバイケースと言えるでしょう。

しかしながら、これらの表現は最初に名前をつけた人のその虫への印象がよく表現されており、名前からその昆虫の姿が想像しやすいということも多いです。もし皆さんが新たに昆虫の名前をつけるとして、これらの表現を使うかどうかとなると少しワクワクしますよね。

また、そもそも日本語の名前、和名は学術的に規定されているというものではありません(学名と対応している標準和名はありますが)。そのため、時代や地域、人々によって様々な呼び名が存在するということもよくあります。例えば、テントウムシの一種・ニジュウヤホシテントウは「テントウムシダマシ」と呼ばれることがあります(先ほど紹介したテントウダマシというグループもいます)。

日本から知られている昆虫の大半には和名が付けられていますし、科や目、属などの和名は海外の昆虫を日本語で説明する際にもよく使われます。しかし、他の言語ではここまで充実していることはほとんどなく、英語が公用語として使われている国で知られている昆虫でさえ英名がないとうことは非常に多いです(もちろん、学名はありますが)。バリエーション豊かな和名が多くあるということは日本が世界に誇る昆虫文化の象徴とも言えるでしょう。

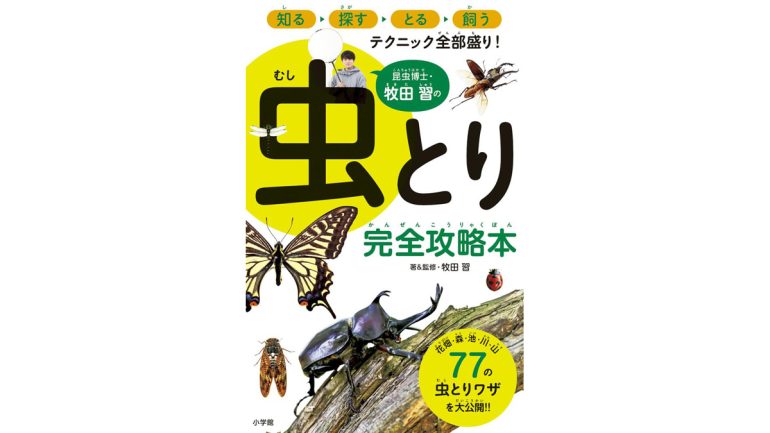

昆虫ハンター・牧田習

博士(農学)。1996年、兵庫県宝塚市出身。2020年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学し、2025年3月に同大学院博士課程を修了。昆虫採集のために14ヵ国を訪れ、9種の新種を発見している。「ダーウィンが来た!」(NHK)「アナザースカイ」(NTV)などに出演。現在は「趣味の園芸 やさいの時間 里山菜園 有機のチカラ」(NHK)、「猫のひたいほどワイド」(テレビ神奈川)にレギュラー出演中。昆虫をテーマにしたイベントにも多数出演している。

著書:「昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本」(小学館)、「昆虫ハンター・牧田習のオドロキ!!昆虫雑学99」(KADOKAWA)、「昆虫ハンター・牧田習と親子で見つけるにほんの昆虫たち」(日東書院本社)、「春夏秋冬いつでも楽しめる昆虫探し」(PARCO出版)好評発売中。Instagram・Xともに@shu1014my

文/牧田 習

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE