秋になり、トンボを見る機会もだんだん増えてきたのではないでしょうか?トンボと言えば、やはり童話にもなっている赤とんぼですよね。そこで、今回はそもそも赤とんぼとは?という所から日本の代表的な赤とんぼとその生息地、赤とんぼと間違われがちなトンボ、さらには採集方法についても解説いたします。

日本の代表的な赤とんぼ

そもそも「赤とんぼ」とは文字通り赤いトンボのことを指すこともありますが、分類学的にはトンボ科アカネ属の仲間のことを意味します。日本からアカネ属は21種ほど確認されているため、21種の赤とんぼがいることになります。ここではその中から代表的な種類から意外な見た目の種類まで5種類を紹介いたします。

(1)アキアカネ

赤とんぼを代表する種類で、北海道から九州までの広い範囲で見ることができます。初夏に平地で成虫になると、夏には標高の高い場所に移動し、秋になるとまた平地に戻って来るという習性があります。100kmほども移動することがあると言われています。開けた明るい水生植物の多い池の周りなどで見ることができます。

(2)ノシメトンボ

北海道から九州まで分布する種類で、翅の先が暗い茶色になっているのが特徴的です。アカネ属の中では大きい種類で、体長が5cm以上になることもあります。初夏に羽化して秋遅くまで見られますが、アキアカネのように羽化した地域からかなり遠くまで移動することはありません。身近にもよくいる種類ですが、近くに森がある開けた池などでは特によく見れらます。

(3)ミヤマアカネ

北海道から九州まで広く分布している種類で、翅の先端から少し胴体側の部分に暗い茶色い帯があるのが特徴です。飛んでいる姿は非常に可愛らしく、「カザグルマトンボ」とも呼ばれることもあります。他の赤とんぼが池や沼などの止水域を好む傾向があるのに対して、ミヤマアカネは小川などの流水域周辺でよく見られます。

(4)ネキトンボ

東北~九州地方にかけて分布しており、翅の付け根の部分がオレンジ色になっているのが特徴的な種類です。多くの赤とんぼは冬は卵の状態で越冬するのですが、ネキトンボは幼虫の状態で越冬するため、比較的早い5月下旬頃から成虫が現れます。森に囲まれたような池でよく見られます。

(5)ナニワトンボ

福井県~近畿地方~中国・四国地方で見られる種類で、成熟したオスは青くなるのが特徴です。そう、青くても赤とんぼなのです!しかしながら、ナニワトンボは貴重な種類で、環境省や各自治体で絶滅危惧種に指定されています。秋に水量が減るような池周辺にいることが多いです。

赤とんぼだと思われがちだけど、実は赤とんぼじゃないトンボたち

ここまで、代表的な赤とんぼを紹介してきましたが、「赤とんぼと思われがちだけど、赤とんぼじゃない種類」も実は結構います。そこで、身近にいて赤とんぼと間違いがちなトンボ3種類紹介させていただきます。

(1)ウスバキトンボ

ウスバキトンボは世界中の熱帯・温帯で広く見られ、日本でも最も身近に見られるトンボです。オレンジ色の体を持ち、空を飛ぶ姿は赤とんぼと思われがちですが、分類学的にはアカネ属ではなく、ウスバキトンボ属に属する種類です。

(2)ショウジョウトンボ

北海道から沖縄までの広い範囲で見られる種類で、オスは成熟するとりんごのような赤色になるのが特徴的です。誰がどう見ても赤とんぼのように見えますが、アカネ属ではなく、ショウジョウトンボ属に属しており、赤とんぼではありません。

(3)シオカラトンボのメス

シオカラトンボのオスは水色の模様をしており、多くの方がご存知かと思いますが、メスは黒と黄色の地味な色をしています。そのため、遠くを飛んでいると赤とんぼの仲間だと思われることもあるかもしれませんが、シオカラトンボ属に属しており、赤とんぼではありません。

赤とんぼの採集方法

ここまで、日本を代表する赤とんぼや赤とんぼに似たトンボを紹介してきましたが、そろそろ赤とんぼ採集に行きたくなってきたのではないでしょうか。そこで、まず、ご用意いただきたいのは虫網です。しかし、トンボを採集する際、どんな網でもいいのではなく、軽くて素早く触れるものをおすすめします。網の部分の生地は軽いものがいいでしょう。

虫網の準備ができたら、水辺に出かけましょう。ミヤマアカネは川などの流水域周辺にいますが、多くの赤とんぼは池や沼などの止水域周辺に多いです。また、水辺だけではなく、周囲の森や草むらなどにもいることがあるので、要チェックです。

赤とんぼが飛んでいるのを見かけたらまずはよく動きを観察してみましょう。その理由は「一発でゲットしないと警戒されるから」です。トンボは警戒心が強く、一度振り逃がしてしまうと、虫網を伸ばしても届かないくらい遠くに逃げてしまうことがよくあります。そのため、まずはじっくり観察して、よく止まる場所やよく飛ぶルートを見定めてから網を振ることをおすすめします。

採集したら翅を閉じて、指で挟むようにして持ってあげましょう。トンボの成虫は飼育するのが非常に難しいため、その場でリリースすることをおすすめしますが、自宅でじっくり観察したり、標本にする際には三角紙という紙にいれて持ち帰ることをおすすめします。

昆虫ハンター・牧田習

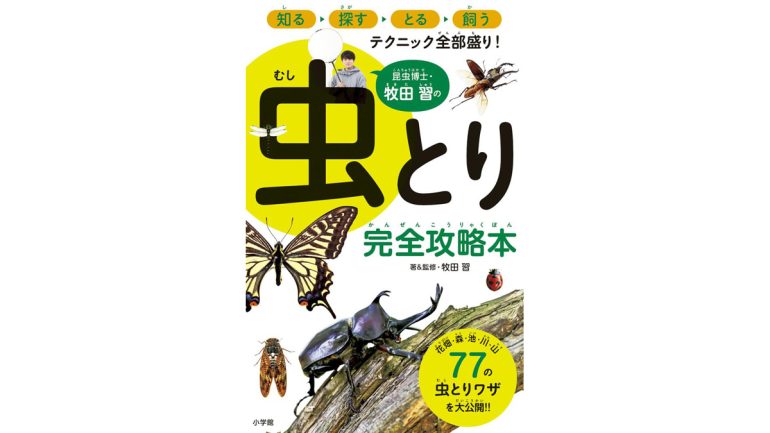

博士(農学)。1996年、兵庫県宝塚市出身。2020年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学し、2025年3月に同大学院博士課程を修了。昆虫採集のために14ヵ国を訪れ、9種の新種を発見している。「ダーウィンが来た!」(NHK)「アナザースカイ」(NTV)などに出演。現在は「趣味の園芸 やさいの時間 里山菜園 有機のチカラ」(NHK)、「猫のひたいほどワイド」(テレビ神奈川)にレギュラー出演中。昆虫をテーマにしたイベントにも多数出演している。

著書:「昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本」(小学館)、「昆虫ハンター・牧田習のオドロキ!!昆虫雑学99」(KADOKAWA)、「昆虫ハンター・牧田習と親子で見つけるにほんの昆虫たち」(日東書院本社)、「春夏秋冬いつでも楽しめる昆虫探し」(PARCO出版)好評発売中。Instagram・Xともに@shu1014my

文/牧田 習

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE