◎個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。

財政再建を巡る予算案などで与野党間の対立が続くフランスでは、バイル首相が2025年9月8日に内閣の信任投票を実施すると発表。2月の内閣不信任決議を棄権した社会党に対して支持を訴えたが、成果は得られなかった。

そんな流れを受けて9月1日には長期金利が6か月ぶりの高水準をつけるなど、同国の債券市場や株式市場にも影響が出ている。

ヨーロッパ各国はトランプ大統領からの要請を受けて、自前の防衛力強化に大きく舵を切ったが、こうした欧州の「再軍備」は、財政に問題を抱えるフランスのような国にとっては、頭の痛い問題となりかねない。

そこで今回は、欧州で進む「再軍備」が抱える潜在的なリスクや金融市場への影響について、三井住友DSアセットマネジメント チーフグローバルストラテジスト・白木久史氏から分析リポートが届いているので概要をお伝えする。

1:ドイツの防衛費増額の衝撃

長年にわたり厳格な緊縮財政を続けてきたドイツは、防衛費に関するトランプ大統領からの要請を受けて方針を大転換。財政拡張に踏み切った。

3月には憲法を改正して債務ブレーキ(財政赤字GDP比0.35%以内)を緩和して、GDP比1%を超える防衛費については借り入れにより賄えるようになり、インフラ向けに5000億ユーロ(約86兆円)の特別基金の設立を決定。

そして、欧州の主要国は2025年6月の北大西洋条約機構(NATO)首脳会議で、2035年までに防衛費を従来のGDP比2%から同5%(防衛費3.5%、同インフラ関連1.5%)へ引き上げることを正式に決定した。

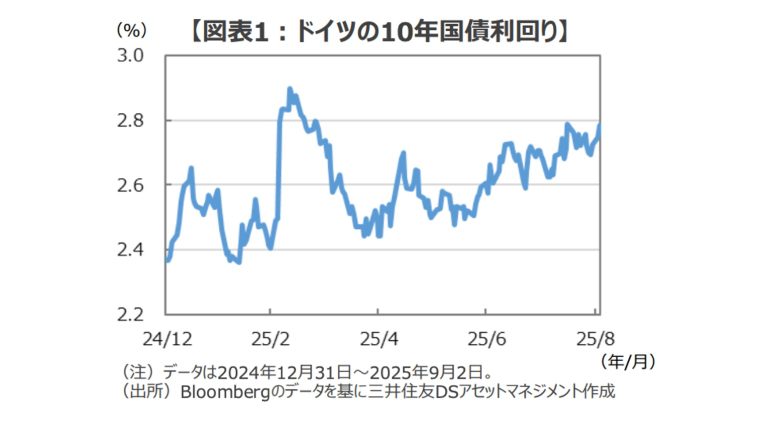

ドイツはGDPで世界第3位、27か国が加盟する欧州連合(EU)全体のGDPの約4分の1を生産する域内では圧倒的ナンバーワンの経済大国だ。そんなドイツが長年のくびきから解き放たれたインパクトは絶大で、ドイツの与野党による憲法改正での合意が報じられた3月5日にはドイツ10年国債利回りは1日で約0.3%も急上昇した(図表1)。

米国の財政負担を和らげ更に米国製兵器の購入により対米貿易黒字が削減される一方、自助努力でNATOの防衛力を維持しつつ景気浮揚効果も期待されることから、市場では「万事丸く収まった」との安ど感が広がっているようだが、果たして事はそんなにうまく進むのか。

2:欧州再軍備の不都合な真実

第二次世界大戦以降、バルカン半島での内戦などはあったものの、欧州では大国が鋭く対立する軍事衝突はほぼ皆無で戦争続きだった20世紀前半と比べて圧倒的に平和な期間が続いてきた。この「欧州の平和」について、NATOの存在を抜きに語ることはできないだろう。

NATO初代事務総長で英国軍出身の政治家、ヘイスティング・ライオネル・イスメイ卿は、NATO設立の目的を「ソ連(ロシア)を締め出し、アメリカを引き入れ、ドイツを抑え込む(To keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down.”)」と表現した。

つまり、第二次世界大戦後の欧州の平和は、NATOをテコに、

(1)米国の協力を得て抑止力を整え、

(2)ロシアの侵入をけん制するとともに、

(3)ドイツの軍拡を抑え込むことで維持されてきた、

と言えるだろう。

■「強いドイツ」の復活

二度の世界大戦で米英仏露の大国をまとめて相手にして互角に戦った軍事力、圧倒的な工業力、そして、ロケットや医薬品などの先進的なテクノロジーなど、欧州におけるドイツは「頭抜けた存在」として周辺国に恐れられていた。

そして現在も、人口、経済規模、通商交易、工業力、財政規模など、ドイツは欧州における圧倒的なナンバーワンであることは衆目の一致するところだろう。

そんなドイツは、欧州が自前での「再軍備」を進めていくなら、「欧州最大の軍事大国」としてその存在感を高めていくことで、

(1)NATOと対峙するロシアを刺激し、さらに、

(2)NATO内部にも新たな軋轢をもたらす可能性

がありそうだ。

NATOとロシアの「力の均衡」は、有事の際に派遣される米軍が「補完」することで保たれている。

このため、欧州の主要国が自身で配備する通常兵力はロシアの不安を刺激するほど強力ではないとする見方もあり、こうした西側諸国の「兵力不足」が、近年のロシアによるウクライナ侵攻を促したと指摘する有力シンクタンクもある。

しかし、欧州の真ん中に「強いドイツ」が復活すると話は大きく変わってくる。

というのも、ベルリンからモスクワまで、ポーランドやベラルーシを経由する約1800キロの陸路は、海は勿論、山、砂漠といった「自然の障壁」がほとんどないため、戦車などの陸上戦力を容易に移動することができるからだ。

ちなみに、このルートは過去にナポレオン、ヒトラー、スターリンなどが進軍したことでも知られ、「ヨーロッパの戦車回廊」と呼ばれている。

欧州の主要国は自前の再軍備で米国が抜ける穴を埋めようとしているが、仮に、「強いドイツの復活」がロシアを刺激するなら、欧州の防衛費はGDP比5%では賄いきれなくなる可能性が浮上していくる。

■追い込まれるフランス

「強いドイツの復活」に心穏やかでいられないのは、かつてドイツと戦ったNATOの主要国も同じかもしれない。

中でも、フランスの心中は察するに余りあるものがある。

というのも、フランスは

(1)欧州最大の財政赤字国で、

(2)今後は「核兵力の増強」を迫られ、さらに、

(3)ドイツとの安全保障戦略の違いが浮き彫りになる可能性が高い

からだ。

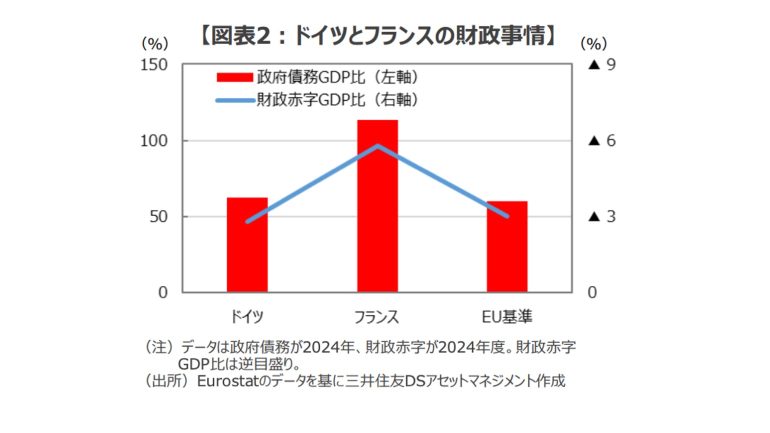

2024年のフランスの一般政府債務残高はGDP比約113.2%(ドイツは約62.5%)、2024年度の財政赤字はGDP比約5.8%に達し(ドイツは約2.8%)、いずれもEUの財政ルール(一般政府債務残高GDP比60%以下、財政赤字GDP比3%以下)を大きく超えていて、財政再建を迫られている。

このため、フランスがドイツと歩調を合わせて防衛力の強化を続けていくことは、政治的・財政的に並大抵のことではないように思われる(図表2)。

安全保障の基本は「力の均衡」による平和の維持だが、現在のロシアとNATOの核兵力を比較すると、核弾頭の数はロシアの5459発に対して米国5177発、フランス290発、イギリス225発となっている。

また、核ミサイルを搭載する弾道ミサイル搭載原子力潜水艦(SSBN)の数は、ロシアの12隻に対してアメリカが14隻、フランス 4隻、イギリス4隻となっている(ストックホルム国際平和研究所、いずれも2025年)。

核兵力についても、NATOとロシアの「力の均衡」は米国が補完することで保たれているが、米国がその関与を弱めていくとバランスは大きく崩れることになる。

これに対処するため、イギリスとフランスは7月10日に「ノースウッド宣言」を発表。欧州の核抑止力の強化のために連携することを明らかにした。

とはいえ、現在の英仏の核兵力だけでロシアに対抗するのは現実的ではない。かと言って、「強いドイツ」が核保有国として復活することもNATO諸国としては許容できないゆえ、今後、フランスは核兵力の大幅な増強を迫られるのではないか。

現在、フランスの核兵力は同国と周辺地域を守る限定的なものとされているが、それでも維持管理に年間約60億ユーロ(防衛費の10~12%)が費やされている。

今後、イギリスとフランスが中心となり欧州の「核武装」が強化されていくならば、すでに苦境にあるフランスの財政は新しい難題を抱え込むおそれがある。

■独仏に働く遠心力

同じNATOの一員ではあるものの、ドイツとフランスの安全保障戦略には根本的な違いがある。

まずフランスは米国に依存せず、自国製の兵器で「自立した外交、安全保障政策」を追求している。一方のドイツは、NATOなどの国際的な枠組みを重視する「多国間主義」を掲げる。

そして、フランスは「欧州域内調達(Buy European)原則」を主導するとともに、「米国製兵器の偏重」を批判している。一方のドイツは、 政治的な配慮や有事の際の防衛装備の互換性を重視して最先端の米国製兵器を重視する傾向が強く、フランスが主導する「Buy European」に懐疑的な立場をとっている。

こうした独仏の考え方のズレは、欧州の「再軍備」が進む中で軋轢を生じるかもしれない。もし、最も負担の重いドイツが米国製の先端兵器の調達を推進する場合、フランスの独自の外交・安全保障政策や、フランスの武器産業の利益とも鋭く対立する可能性が出てくる。

逆に、フランス製兵器を中心に「Buy European」が進む場合、ドイツ国民の負担(税金)でフランスが大きなメリットを享受する形になりかねない。

近年、欧州では極右勢力の台頭が著しいが、ドイツ国会で152議席を擁する野党第一党の極右政党AfD(ドイツのための選択肢、Alternative für Deutschland)はウクライナ支援に否定的で、一部で「親ロシア的」と指摘されているだけでなく、NATOやEUからの離脱検討さえほのめかしている。

もし、欧州の再軍備がフランス主導で進められた場合、AfD支持者だけでなく一般のドイツ国民にも、NATOやEUへの懐疑や反発が広がっても不思議ではない。

3:不安定化する欧州と金融市場への影響

固定観念にとらわれず、安全保障のリアリズムに忠実に「頭の体操」をしてみたい。

米国がNATOへの関与を低下させ、欧州の主要国が自前で「再軍備」を進めていくと、「強いドイツ」が復活することで、

(1)ロシアを刺激し、

(2)フランスを追い込み、さらに、

(3)独仏の安全保障政策のズレが表面化することで、

NATOやEUを不安定化させるリスクシナリオを意識せざるを得なくなる。

仮に、こうした見立てが正しいならば、債券市場では財政基盤の弱いフランスは、継続的に強い金利上昇圧力にさらされることになる。

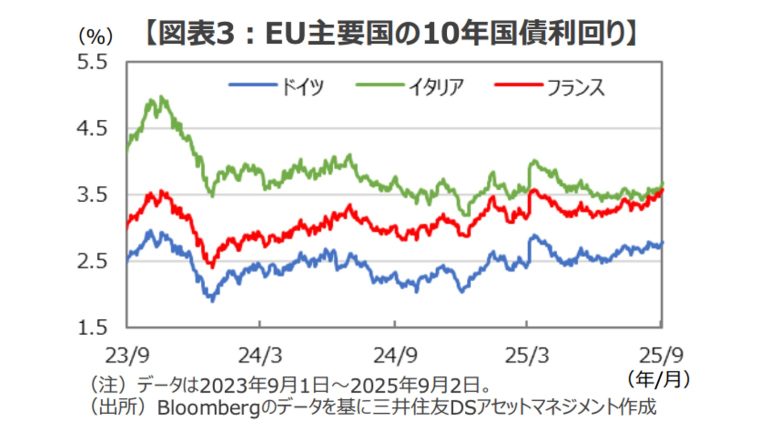

直近でフランス国債の利回りは大きく上昇しており、ドイツ国債に対する上乗せ幅が拡大するとともに、かつては2%近くあったイタリア国債との利回り差はほとんどなくなっている。

こうしたフランスの長期金利の上昇は、足元の政治的な混乱もさることながら、欧州の「再軍備」を背景とした構造要因による影響も無視できないように思われる(図表3)。

欧州の大国であるフランスの苦境や欧州の不安定化が鮮明になるなら統一通貨であるユーロについても、その信認に疑問符が付く展開を意識しておく必要があるだろう。

EUは経済成長段階、潜在成長率、インフレ、財政などの面で多様な国々を一つのルール、通貨、金融政策で運営する壮大な実験だ。

仮に、そうした制度がはらむ矛盾がフランスのような大国を追い込むようなことが有れば、あまり考えたくはないが、そのインパクトはかつてのギリシャの比ではない。

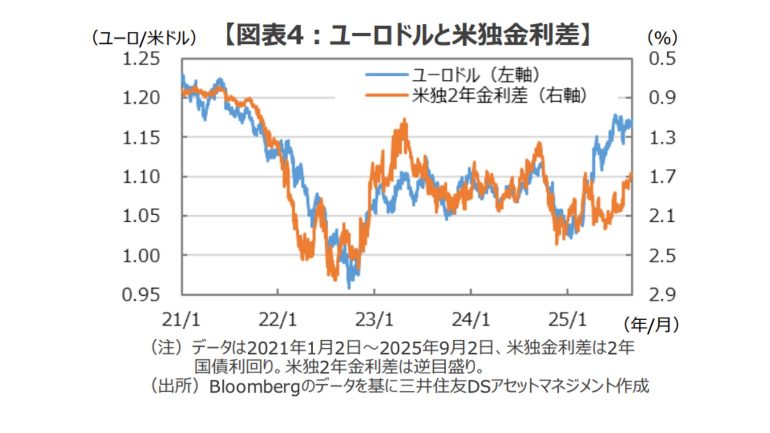

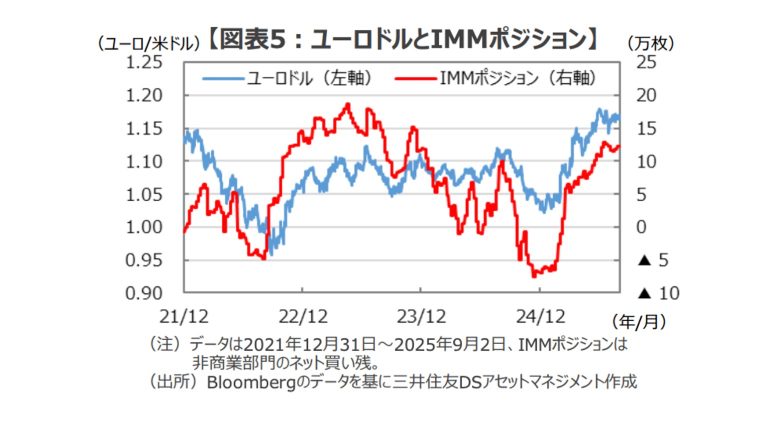

この数年あまり、ユーロドルレートはもっぱら米独の2年国債利回りの差に沿って動いてきたように見受けられる。

しかし、今年に入ってからは、トランプ大統領がもたらす不確実性への懸念もあってこの金利差から乖離したユーロ高が続いている(図表4)。

また、投機筋の動きを示すとされるIMMポジション(非商業部門)を見ると、このユーロ高が進む過程で「ユーロ買いポジション」が高水準に積み上がっていることが確認できる(図表5)。

もし、欧州の不安定化が市場で意識されるようなら、こうした投機的なポジションが巻き戻されることで、米独の金利差から乖離したユーロ高は大きな修正を迫られる可能性があるのではないか。

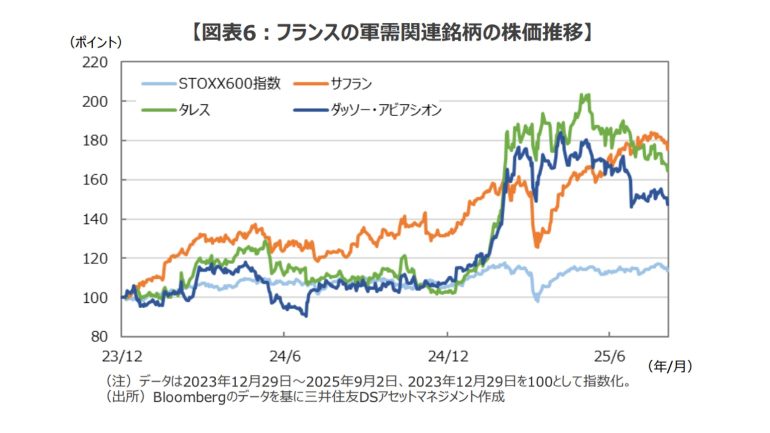

また、株式市場では、欧州の「再軍備」を手掛かりに、軍需関連銘柄が大きく上昇してきた。中でも、世界第2位の武器輸出大国であるフランスの防衛関連企業は時価総額も大きく、サフラン、タレス、ダッソー・アビアシオンといった銘柄は今年の欧州の株高を支えている(図表6)。

しかし、フランスの財政が厳しい状況下、米国製の防衛装備品の導入に積極的なドイツを説得できない場合、こうした株高を支えてきた「期待」は梯子をはずされることになりかねない。

まとめとして

1990年に東西統一を果たしたドイツだが、その表面的な歓迎ムードとは裏腹に、当時、イギリスのサッチャー首相は「誰もドイツの再統一を望んでいない」と語り、同フランスのミッテラン大統領も「統一ドイツは第二次世界大戦時以上の力を持つかもしれない」と警戒感をあらわにしていた。

現在、米国は約8万人の兵力を欧州に派遣し、その約半数をドイツ国内の米軍基地に展開している。しかし、今後、米国がNATOへの関与を弱め、欧州諸国が自前での「再軍備」を進めていくなら、NATOとEUは構造的に不安定化していく可能性がある。

固定観念にとらわれず、安全保障のリアリズムに忠実に「頭の体操」をしていくと、欧州では遠からずロシアとの緊張が高まり、フランス財政が厳しさを増し、さらに、独仏の安全保障戦略のズレが鮮明になっていく可能性を意識せざるを得ない。

そして、欧州が不安定化することで、金融市場にもその影響が及ぶリスクシナリオについても、注意を払う必要があるだろう。

◎個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE