音楽や絵画、演劇にスポーツ鑑賞……。芸術や文化活動は、普段は〝なくても生きていけるもの〟のように思われがちだが、実は、心の健康や豊かさ、創造力の創出、社会的な絆を支える重要な要素。現在、東京都と公益財団法人・東京都歴史文化財団では、障がいの有無や言語の壁を超えて、そんな芸術や文化活動に誰もが触れ合える共生社会を目指した取り組みを進めている。それが『オールウェルカムTOKYO』キャンペーンだ。

この秋、2つの世界大会が東京で開催!

これは9月13日に開幕する「東京2025世界陸上」、11月15日から26日まで開催される「東京2025デフリンピック」を契機として、両大会の開催期間を中心に12月までの期間、アクセシビティ(近づきやすさ、利用しやすさ)向上の機運を高めることを目的としたもの。都立の美術館や博物館、芸術劇場など文化施設で、誰もが芸術や文化を楽しめる鑑賞サポートなどの環境を整えていく。

「私たちは文化について、都民がこの東京で暮らしていく上で必要なインフラだということを高く掲げて文化振興の事業をしています。コロナ禍では多くの方たちが芸術文化に心を救われました。私は、芸術文化は〝生活に安らぎと潤いを与える〟というおまけみたいなものではなく、人間がこの社会の中で生きていく上で芸術文化が欠かせないインフラだと信じて、文化振興の事業を継続しています」そう語るのは、東京都生活文化局局長の古屋留美さんだ。

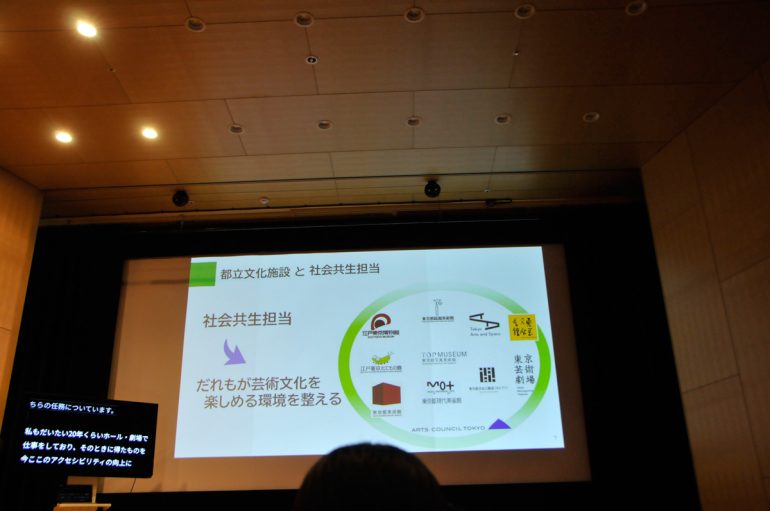

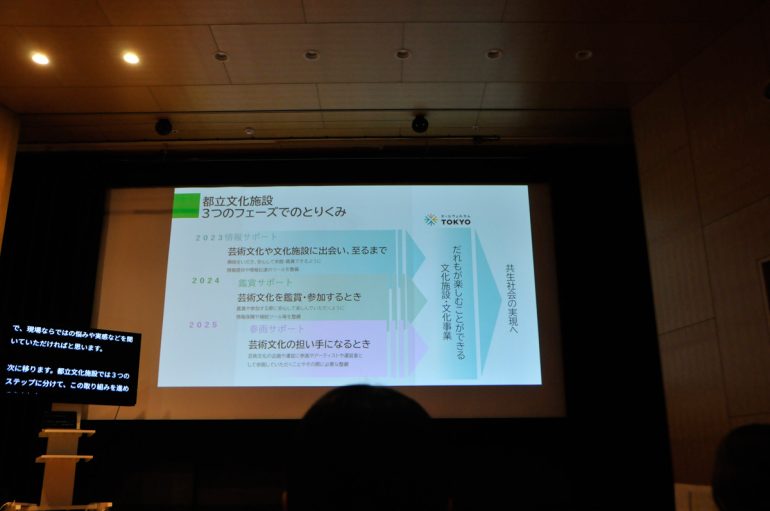

この取り組みが始まったのは、今回のキャンペーンが実施される前の2023年。各都立文化施設にはアクセシビティ向上を目指して、昨年度から〝社会共生担当〟の職員を配置。障がいの有無、年齢に関わらず、すべての人が芸術や文化に出会い、体験して参画できる環境を目指して、3つフェーズに分けて取り組んできた。

実施しているのは「江戸東京博物館」と「江戸東京たてもの園」、「東京都美術館」に「東京都庭園美術館」、「東京都写真美術館」、「東京都現代美術館」、「Tokyo Arts and Space」、「東京渋谷公園通りギャラリー」、「東京文化会館」、「東京芸術劇場」の10施設。それぞれの施設の展示や公演、特性に合わせたアナログ、デジタル両方の鑑賞支援ツールが用意されている。

「やさしい日本語によるガイド」

子どもから高齢者、また、日本語があまり得意でない人にまで、わかりやすく親しみやすい言葉で施設内容が解説されている。

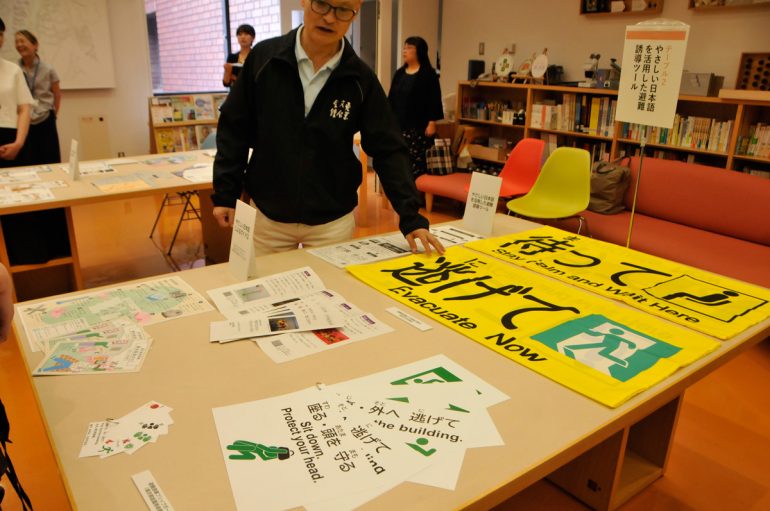

「やさしい日本語を活用した避難ツール」

施設内で非常事態が起きた場合に、日本語がわからない観覧者やろう者に向けて避難指示を行う際に提示する。

「視覚支援ツール」「触ってわかる案内図」

音声や指先の感触、点字などで情報を提供することを目的としたツール。立体感を出すことにより、どういうものが描かれているのか、理解できるように制作している。

「接触模型と接触写真」

触ることによって柱や窓の位置、大きさなど知ることができる。実物を参考に色付けして、素材もわかるように板の間やタイル、畳などの素材を利用し、触って違いがわかるようになっている。

「聴覚支援ツール」

耳が聴こえにくい人に向けて、施設案内や作品解説を音声でガイドしたり、聴くことを補助したりする機器を導入。

「感覚過敏ツール」

光や音、人混みなどに過敏な人でも安心して過ごせるよう、イヤーマフや遮光メガネ、施設によっては、一時的に落ち着いて心身を休ませる「カームダウン・クールダウンスペース」が設けられている場所もある。

これらの機器や支援ツールは、それぞれの催しや展示内容によって、各施設に適宜用意されていて、必要な人は、スタッフに申し出て使用できる。

34年ぶりに東京で開催される「東京2025世界陸上」、今年100周年で日本初開催の「東京2025デフリンピック」で世界から多くの人がやってくる中、こういった支援ツールや機器を知り、活用することで、共生社会の在り方を考える機会になるだろう。

取材・文・撮影/松尾直俊

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE