災害大国の日本で暮らす以上、自然災害の脅威は常に隣り合わせで、いつ何時被害に遭うかわからない。

そんな状況を踏まえ、防災対策をしている人はどれくらいいるのだろうか。また、近年災害時にSNSなどを介して流布する偽情報やデマに不安を感じている人の割合は?

セコムはこのほど、全国の20歳~69歳の男女500人を対象に「防災に関する意識調査」を実施し、その結果を発表した。

9割が災害増加を懸念するも「防災対策をしていない」5割

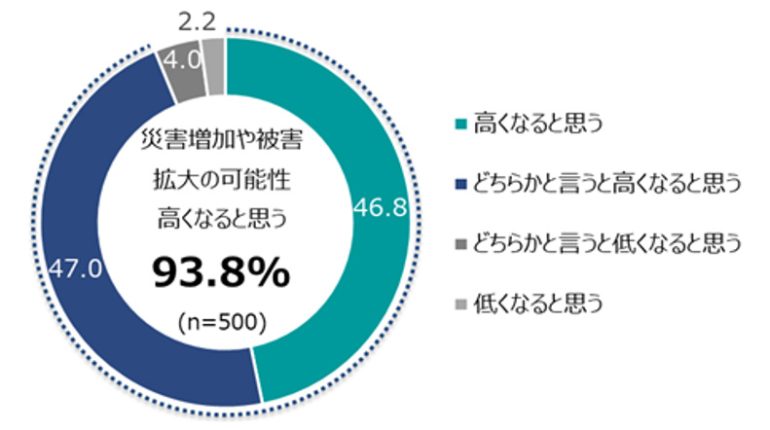

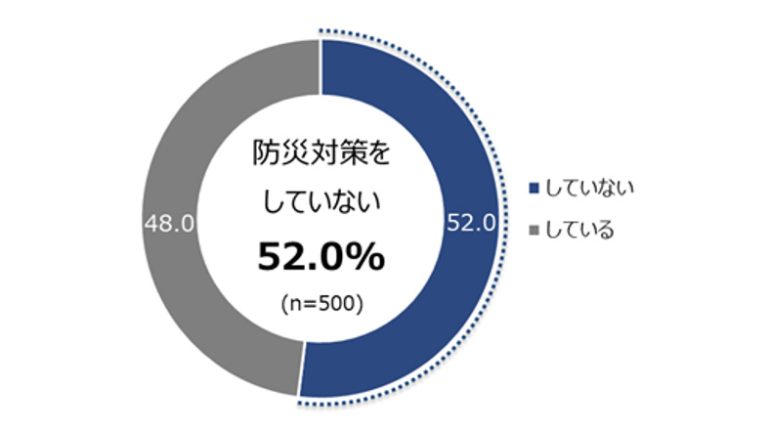

今後、日本において災害(地震、津波、台風等)の増加や被害が拡大する可能性が高くなる思う人は93.8%(「高くなると思う」(46.8%)「どちらかと言うと高くなると思う」(47.0%)の合計)に上った【図1】。一方で、9割以上が災害の増加や被害拡大を不安視しているにもかかわらず、52.0%は防災対策をしていないことがわかった【図2】。

【図1】災害の増加や被害が拡大する可能性

【図2】防災対策の実施有無

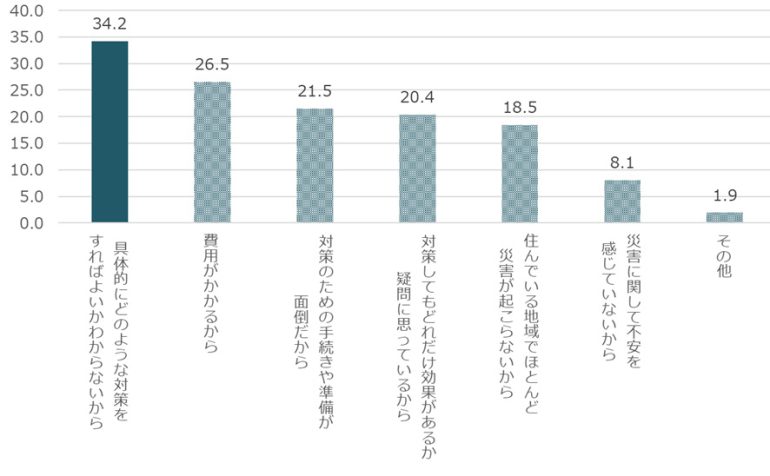

「防災対策をしていない」と回答した人にその理由を聞いたところ「具体的にどのような対策をすればよいかわからないから」が34.2%で最多となり、続いて「費用がかかるから」(26.5%)、「対策のための手続きや準備が面倒だから」(21.5%)という結果となった【図3】。

対策すべき内容がわからずに行動に移せないと感じている人が多いほか、コストや手間がかかることへの負担感も見受けられる。

【図3】防災対策をしていない理由(複数回答)(n=260)

災害時における偽情報やデマに「不安を感じている」5割超、20代は約6割が偽情報やデマの閲覧経験あり

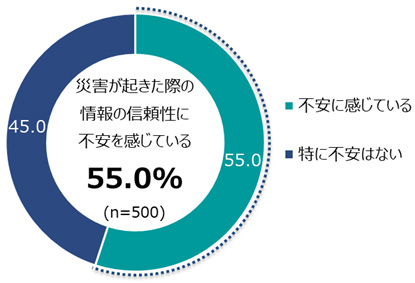

住んでいる地域で災害が起きた際の情報が偽情報やデマでないかという信頼性について、55.0%の人が「不安に感じている」と回答した【図4】。

【図4】災害時における情報の信頼性について

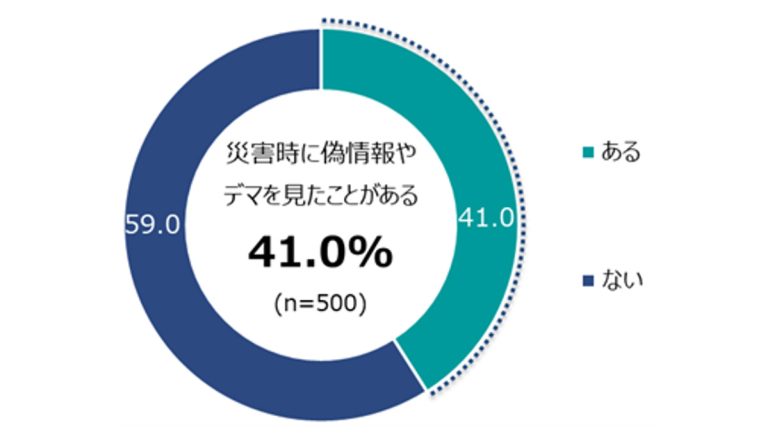

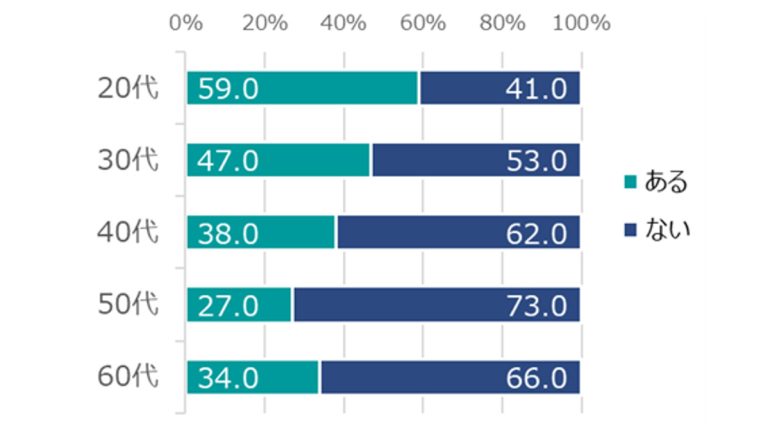

また、41.0%の人が災害時において偽情報やデマを見たことがあると回答し【図5-1】、若年層ほど閲覧したことのある割合が高い(20代で59.0%)という結果となった【図5-2】。

【図5-1】災害時における偽情報やデマの閲覧経験

【図5-2】年代別災害時における偽情報やデマの閲覧経験(各年代n=100)

災害時に使う情報収集ツールトップ3は1位「テレビ」、2位「ネットニュース」、3位「ニュースアプリ」。20代は2人に1人が「SNS」と回答

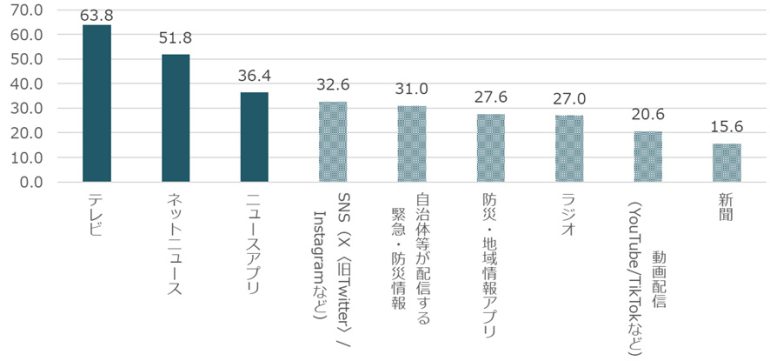

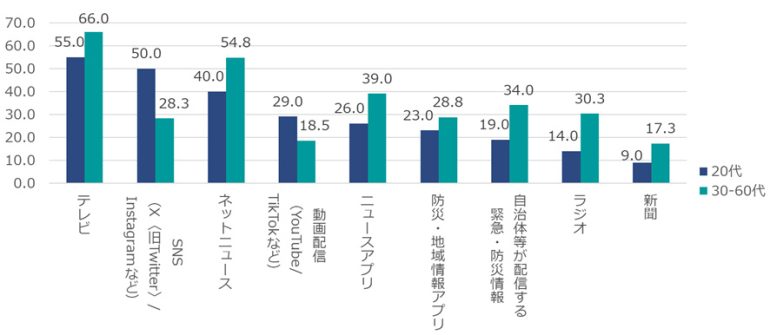

災害が起きた際に、情報収集に使用するツールのトップ3はテレビ(63.8%)、ネットニュース(51.8%)、ニュースアプリ(36.4%)という回答でした【図6-1】。20代と30-60代を比較すると、いずれも1位はテレビ(20代55.0%、他世代66.0%)だったが、2位は20代がSNS(50.0%)、他世代の平均がネットニュース(54.8%)という回答となった【図6-2】。

若年層は2人に1人が、災害時にも即時性の高いツールとしてSNS(X〈旧Twitter〉、Instagramなど)を利用し、情報収集をする習慣があるということがわかった。

【図6-1】災害時、情報収集に使用するツール(複数回答)(n=500)

【図6-2】20代と他世代(30-60代)比較 災害時、情報収集に使用するツール(複数回答)(20代 n=100、他世代 n=400)

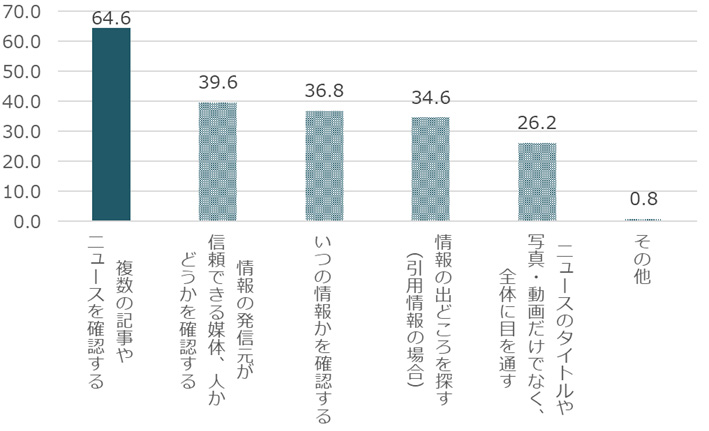

また、災害が起きた際に正しい情報を得るために日ごろ実践していることを聞くと「複数の記事やニュースを確認する」が64.6%で最多となった【図7】。災害時にはさまざまな情報が錯綜するため、複数の情報を参照して信憑性を確かめたいと考える人が多いことがわかる。

【図7】災害時、正しい情報を得るために実践していること(複数回答)(n=500)

<調査概要>

実施時期:2025年7月14日(月)~7月16日(水)

調査手法:インターネット調査

調査対象:全国の20歳以上、70歳未満の男女500人

調査機関:セコム株式会社調べ【実務委託先:楽天インサイト(2025年7月)】

出典元:セコム株式会社

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE