目次

子どもの頃に、一度は使ったことがある人も多いであろうジャポニカ学習帳。印象的な昆虫や植物の写真は、世代を超えて記憶に残る存在だった。そんな表紙が2025年に大きく変わる。本記事では、2025年の大幅リニューアルを軸に、新デザインの特徴や背景、さらに歴代表紙の変遷について詳しく解説する。

ジャポニカ学習帳の表紙が変更

ジャポニカ学習帳が2025年11月に大幅リニューアルされる。ここでは、新しい表紙デザインの変更内容やテーマ、そして背景にある教育的な意図について見ていこう。

■ジャポニカ学習帳の表紙が2025年11月に変更

1970年の発売以来、百科事典のように豊富な写真と読み物を特徴としてきたジャポニカ学習帳は、55年間で累計14億冊以上が販売されてきた人気シリーズ。その象徴ともいえる表紙写真は約40年にわたり子どもたちに親しまれてきたが、2025年11月からは大きな変化を迎える。

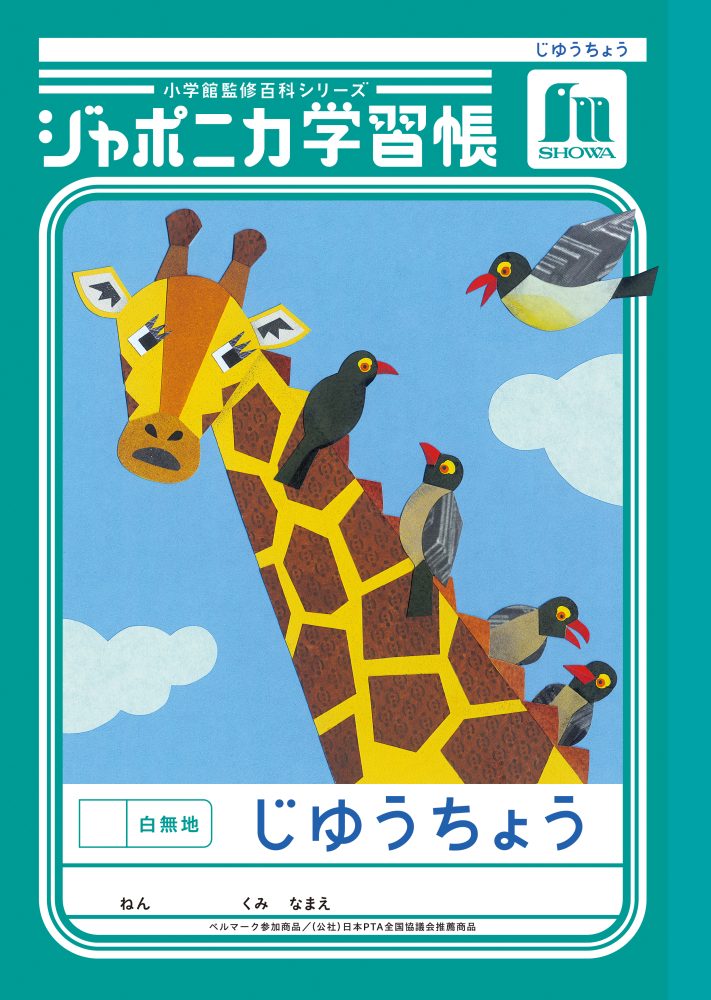

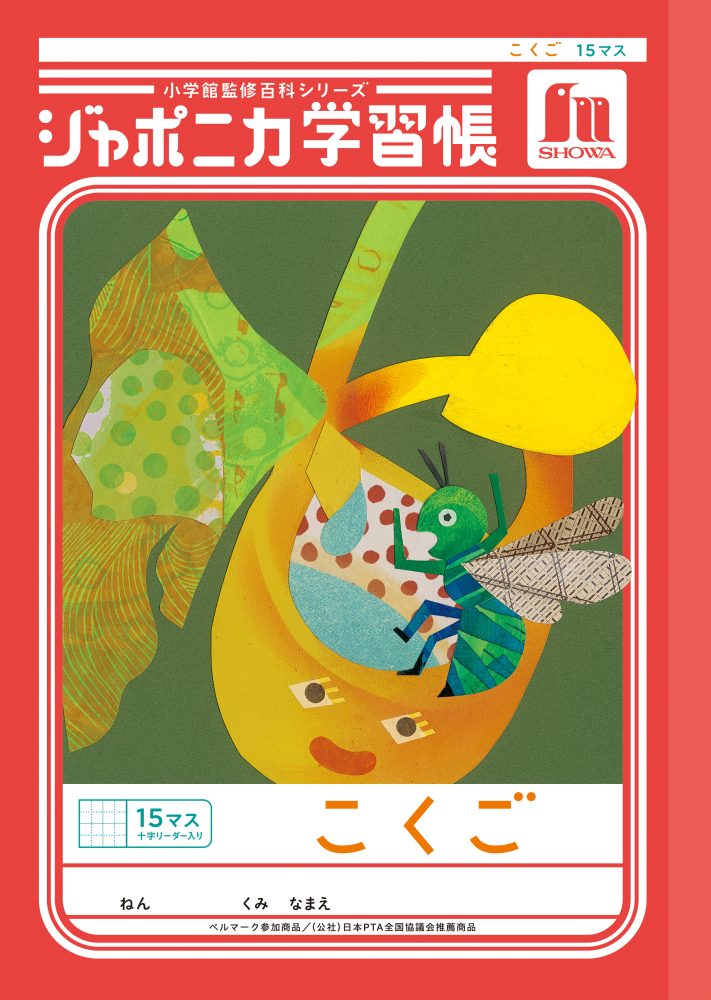

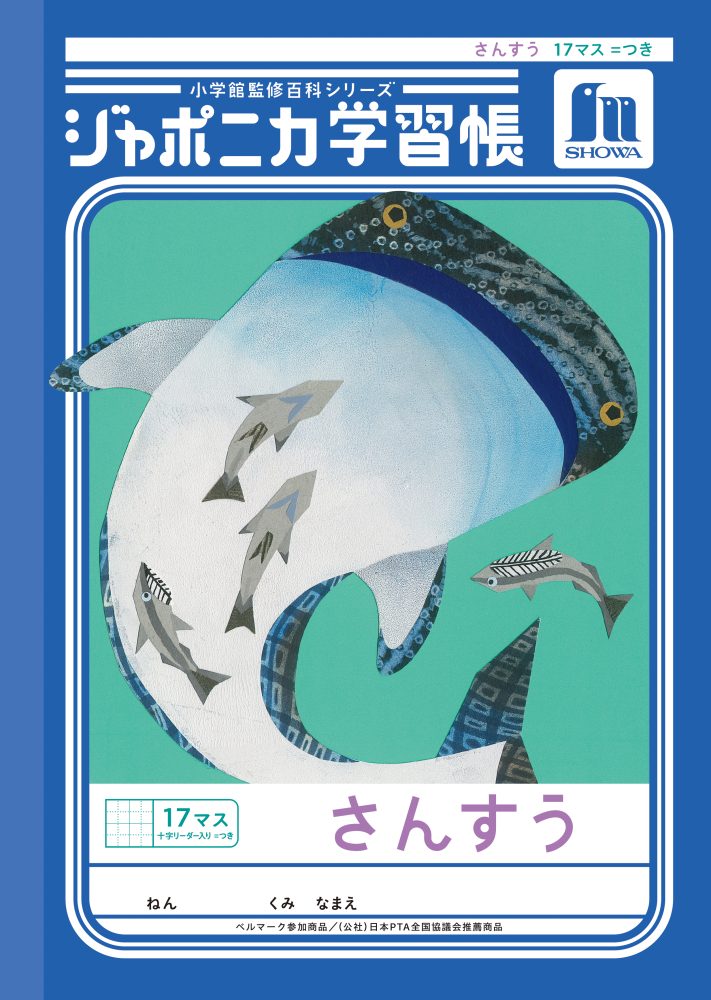

「ジャポニカ学習帳(共生編)」としてリニューアルされ、従来の写真表紙を廃止し、自然や動植物をモチーフにしたイラストが採用される。

■新デザインのテーマは「共生」

新たな表紙は「共生」をテーマに据え、人と自然、動植物が互いに影響し合いながら生きる姿を描いている。例えば「バケツランとシタバチ」のイラストでは、花と昆虫が互いの存在によって成り立つ関係性を表現。こうした題材を通じて、子どもたちは多様性の大切さや自然への興味を育む。

「共生」は長年、写真家・山口氏が追い続けたテーマでもあり、イラスト化することで親しみやすく、学びを支えるビジュアルへと昇華している。従来のリアルな写真表紙から、教育的メッセージをより明確に伝えるスタイルへと移行した点が特徴だ。

■表紙が変更される背景

今回の変更は単なるデザインの刷新にとどまらない。背景には、教育が詰め込みから発想力や好奇心を育む方向へとシフトしている現状がある。新しいイラストは動植物を擬人化し、ストーリー性を持たせることで子どもの想像力を刺激する役割を担っている。

また、多様性や共生を描くことで、自然や社会に対する関心を広げる狙いもあるという。大人が子どもの「好き」という気持ちを押しつぶすことなく伸ばしてほしい、そんな願いも込められたデザイン変更だ。半世紀以上の歴史を持つジャポニカ学習帳は、学びのスタイルの変化に寄り添うかたちで進化を遂げている。

ジャポニカ学習帳表紙の変更点

ここでは、デザインを手掛けたクリエイターやロゴの進化、カラー展開、読み物付録のアップデートなど、今回の刷新で新たに盛り込まれた工夫について見ていこう。

■デザインを手掛けたクリエイターたち

今回のリニューアルでは、写真家・山口進氏が遺した「共生」の思想を引き継ぎつつ、新たなクリエイティブチームが参加している。アートディレクションはデザインチーム「minna(ミンナ)」が担当。ハッピーなデザインを得意とし、仕事と暮らしを重ね合わせるスタイルを実践することで知られるチームだ。

そしてイラストは、人気絵本『パンダ銭湯』『しろくまのパンツ』で知られるユニット「tupera tupera(ツペラ ツペラ)」が全39種を描き下ろした。親しみやすさとメッセージ性を両立するデザインにより、ジャポニカ学習帳は子どもの心を惹きつけるまったく新しい表情を持つノートへと生まれ変わった。

■ロゴデザインの進化

ロゴも刷新され、従来の「ジャポニカ学習帳」らしいフォルムやバランスを保ちながら、有機的な曲線や柔らかさを取り入れることで、生きものの持つ生命感を表現。イラスト表紙との調和を意識し、親しみやすいポップさが加えられた。従来のクラシカルな印象から一歩進み、時代に寄り添う現代的なロゴに変化したことで、長年親しまれてきたブランドの信頼感を保ちつつ、新鮮さとワクワク感を子どもたちに伝えるデザインへと進化している。

■教科ごとに選べるカラフルな表紙デザイン

従来は緑色が象徴だった表紙のカラーも、教科別に色分けされるなど大きく変化した。国語は赤、算数は青といった直感的にわかりやすい配色にすることで、子どもが迷わず科目を選べる工夫が施されている。一方で、ジャポニカ独自の「緑色」は大切に残され、生命の進化をイメージさせるブルーグリーンが採用されている。

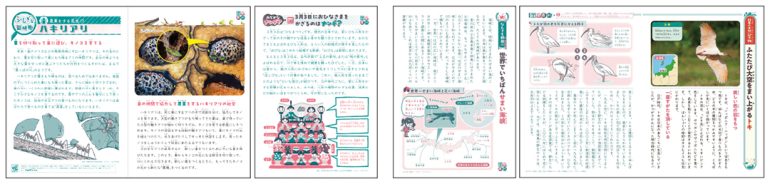

■読み物付録「学習百科」のアップデート

巻頭や巻末に収録されてきた読み物付録「学習百科」も現代的に進化。これまでは百科事典的な知識を中心に構成されていたが、今回は子どもたちを取り巻く社会や環境の変化に合わせて内容が刷新される。

「子どもが自分で選べない付録だからこそ、本当に伝えたいことを厳選する」といった思想のもと、好奇心の入り口としての役割を維持しながら現代的な学びにつながる構成に生まれ変わるという。

新旧デザインの比較

ジャポニカ学習帳の表紙は、長らく昆虫や植物の写真で親しまれてきたが、今回のリニューアルで大きく方向性が変わった。ここでは旧デザインと新デザインの特徴を比較し、それぞれが持つ魅力について見ていこう。

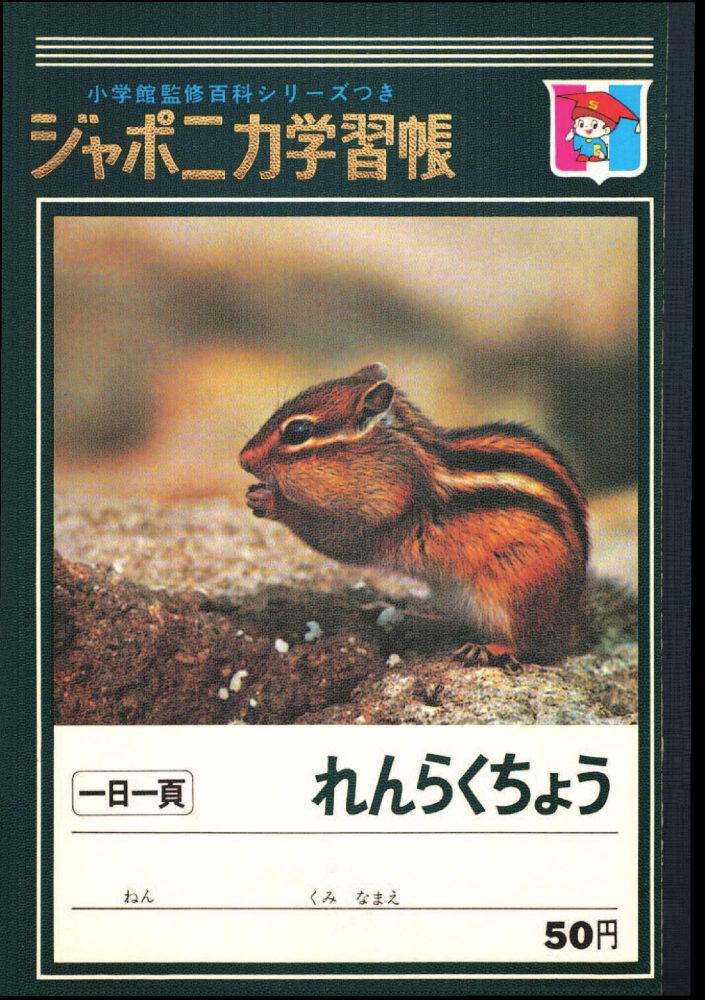

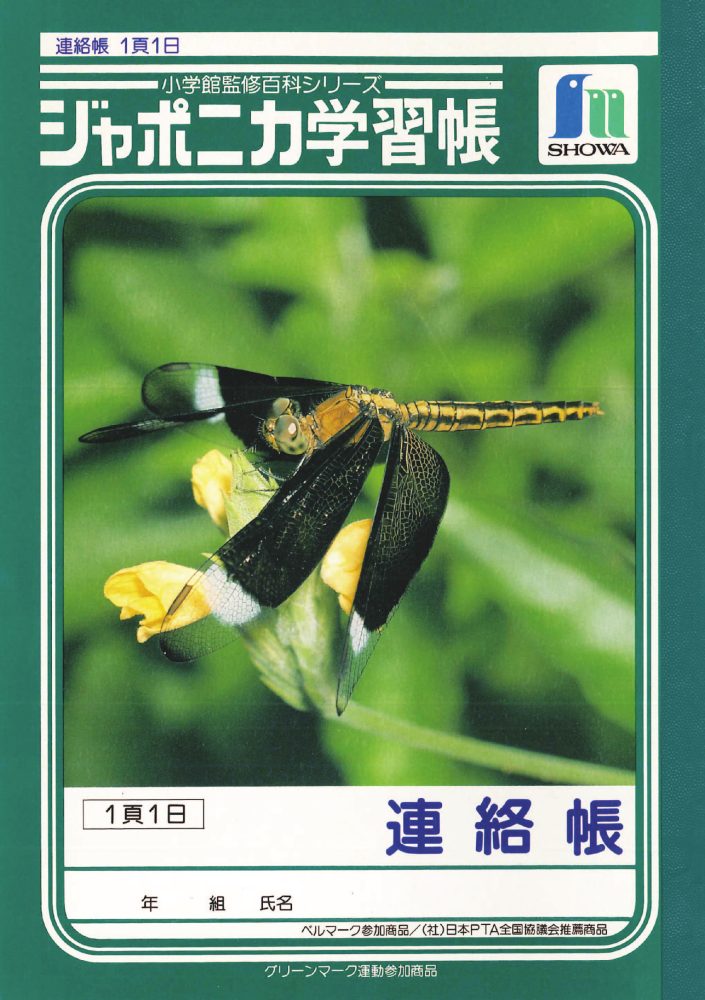

■旧デザイン(昆虫・植物・動物写真)の特徴

旧デザインの表紙には、写真家・山口進氏が40年以上にわたり撮影した昆虫や植物、動物の写真が使われてきた。山口氏は「子どもの好奇心を育むこと」をもっとも大切にし、海外まで足を運び、不思議に感じる生き物や花を題材に選び続けて珍しい被写体を追い求めた。

撮影は正面から行うなど、生物の構造が子どもにもわかりやすい工夫が凝らされていたのも大きな特徴の一つ。写真には単なる美しさだけでなく、「虫や花も地球の仲間」といった自然観が込められ、見る子どもたちに自然への関心や尊重の心を芽生えさせる役割を担っていた。

■新デザインの特徴

新しい表紙は、アートディレクションを手掛けたデザインチーム「minna」と、人気絵本作家ユニット「tupera tupera」によるイラストへと刷新された。テーマは「共生」。動植物が互いに支え合って生きる姿を描き、自然と人のつながりを感じさせる構成になっている。

minnaは「継承と変化のバランス」を意識し、時代に左右されない普遍的なデザインを目指したと語る。tupera tuperaは多数の動植物を一枚の画面に調和させることに挑戦し、表現を工夫したという。こうして生まれた新デザインは、子どもたちに親しみやすく、未来にわたって愛されるビジュアルとして、学びの場で新たな発見や気づきを促す役割を担っている。

年代別!ジャポニカ学習帳の歴代表紙まとめ

ジャポニカ学習帳は発売以来、時代に合わせて表紙デザインを進化させてきた。ここでは1970年代から現在までの変遷を振り返って見ていこう。

■1970年代〜1980年代

1970年に登場したジャポニカ学習帳は、当時20社以上が競合する学習帳市場に後発で参入した。差別化の鍵となったのが小学館の百科事典とのコラボレーションだ。金箔押しのロゴやエンボス加工を施した装丁に、百科事典の写真を流用。当時主流だったイラスト表紙とは一線を画し、学習帳の新たな価値を打ち出した。

1978年からは写真家・山口進氏による「世界特写シリーズ」が始まり、昆虫や植物を鮮明に捉えた写真が次々と採用された。熱帯アジア編、中南米編、アマゾン編など世界各地を舞台に撮影された写真は、子どもたちに未知の自然を伝え、好奇心をかき立てる存在となっていった。

■1990年代〜2000年代

1990年代以降も「世界特写シリーズ」は続き、マレー諸島やオーストラリア、赤道編など新たな地域が題材となった。特に昆虫を大きく写した表紙は強烈なインパクトがあり、ジャポニカ学習帳の象徴として認知された。

■2010年以降

2012年、昆虫シリーズは終了し、以降は花など植物を中心とした表紙が主流となった。しかし2020年の50周年には、原点回帰として「昆虫シリーズ」が復刻。環境問題が注目される中で昆虫の減少が話題となり、自然の大切さを伝える役割を再確認する機会ともなった。

また、学習環境の変化にも対応が進み、2017年にはタブレット端末と併用できる「水平開きノート」が登場。手書きの学習とデジタル教育をつなぐ新しいスタイルを提示した。

そして2025年、55周年を機に表紙が「共生」をテーマとするイラストへと刷新される。半世紀以上の歴史を持つジャポニカ学習帳は、時代ごとの学びのあり方を反映し続けている。

※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。

文/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE