■連載/阿部純子のトレンド探検隊

沢井製薬は、治療アプリ事業を展開するCureAppが開発し、薬事承認と保険適用を取得した減酒治療補助アプリ「HAUDY(ハウディ)」の販売を9月1日より開始する。同アプリの上市にあたり『減酒治療補助アプリ「HAUDY」上市に関する記者会見』を行った。

重度のアルコール依存症になる前に適切な受診を促す減酒治療補助アプリ

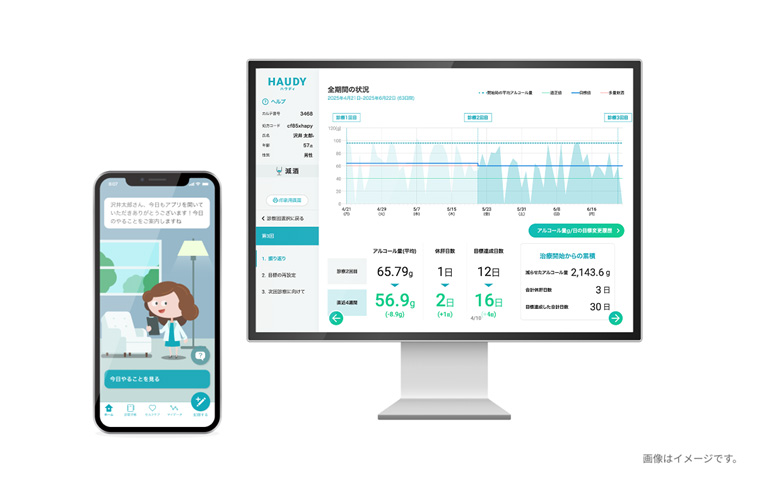

HAUDYはアルコール依存症領域で、国内初の公的医療保険適用のアプリとなる。飲酒量を減らすことが治療目標となりうる患者を対象とした、医師の診断のもとに処方されるプログラム医療機器(治療アプリ)で、スマホアプリの「患者アプリ」と、Webアプリの「医師アプリ」の2つで構成され、飲酒習慣の修正による減酒を目指す。

患者は「患者アプリ」を使って飲酒記録、個別化された学習、行動を実践し、飲酒習慣の修正を行い、医師は「医師アプリ」に反映された患者ごとのデータや、心理社会的治療の支援コンテンツを確認、定期的な診察の際に患者に目標の見直しなどの指導を行う。

沢井製薬が実施した全国の20~69歳の男女1000名に行った「アルコール使用症/アルコール使用障害(AUD)」の調査では、調査対象のおよそ5人に1人がAUDリスク層であることがわかった。

飲酒頻度別にみると、飲酒頻度が「毎日」の人は65.8%、「週1日」の人は15.7%にとどまり、飲酒頻度が高い人ほど「AUDリスク層」に該当する割合が高くなる傾向が見られた。

他の頻度別では、「週4~6日」が51.2%、「週2~3日」が30.8%。性年代別では、「AUDリスク層」が男性に集中していることがわかり、男性60代(37.4%)、男性50代(36.1%)、男性20代(33.8%)の順で高くなっている。

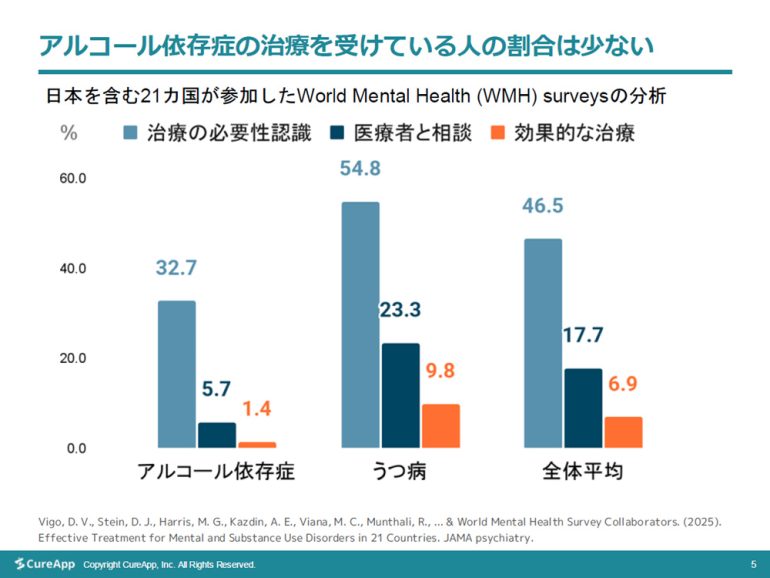

日本を含む21か国を対象にした調査では、アルコール依存症と認識している人は32.7%と、うつ病の54.8%と比較して低く、医療者に相談した人は5.7%、さらに効果的な治療を行っている人は1.4% にとどまる。

CureAppで飲酒量低減治療補助アプリの開発に携わった、プロジェクトリーダーで医師の宗龍平氏はこう話す。

「日本の内科診療の外来通院患者の7.4%はアルコール依存症の疑いがあるとされます。内科医は1日50人ぐらいを診ている中で、5~6人は依存症との疑いがある患者さんと会っているということです。

アルコール依存症の疑いのある方は、自身が依存症だと気づいていない場合もありますが、何度か治療に通ったけれど、医者は酒の量を制限するように言うだけなので通院しなくなった、お酒は娯楽という感覚が強く通院しようという意欲が少ないことも、効果的な治療を行っていない要因としてあります。

しかし、お酒の問題を抱える人は、内面では何とかしたいという気持ちを持っていて、医者からの働きかけに応じる問題認識の種があります。HAUDYは専門医療機関だけでなく、一般のメンタルクリニックや内科の診療でも使うことによって、通院へのハードルを低くできるのではと期待しています」

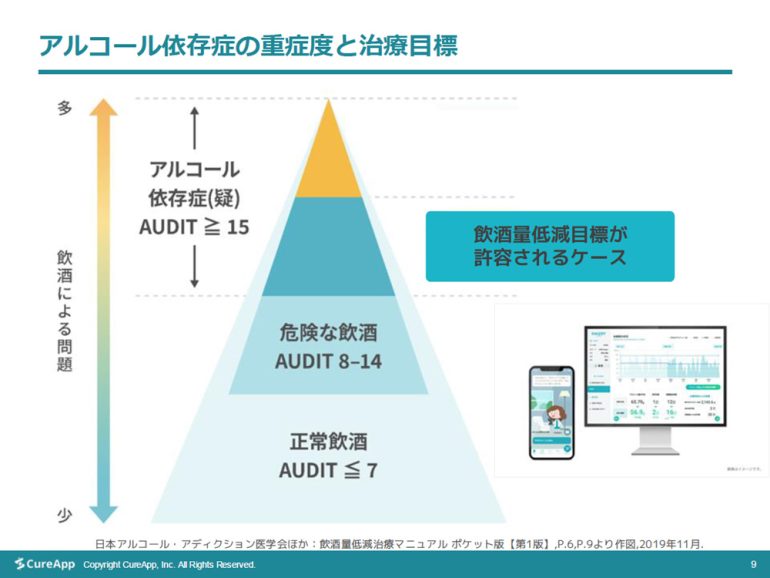

HAUDYが対象としているのは、断酒を選択する必要のある重症の患者ではなく、その手前の飲酒量低減が目標とされるケース。

飲酒量を減らす治療は、飲酒量の目標設定や、飲酒量や服薬状況の確認、指導、全体的な改善の評価などを、医師と患者の間で行う心理社会的治療が基本となる。

しかし、現状のアルコール依存症治療の問題点として、日本の医療保険診療の中では診察が5~10分程度の短い時間しか取れないこと、かかりつけ医で治療を受けたいが、近隣の医療機関ではアルコール依存症の専門治療が提供されていないことが挙げられる。

「これらの課題をHAUDYで埋めていきたいと考えています。HAUDYは患者と医師の2つのアプリで構成されており、患者アプリが日常で支えて、医師アプリが診察室の中で支えるというコンセプトです。

通常の診療では月に1回が多く、10分程度の診察では、患者さんが1ヶ月分の状況を報告して医師がその話を聞きアドバイスを行って終わってしまいます。HAUDYは患者さんが取り組んだ過程はすべて医師の画面に反映されるようになっており、1か月の状況を医師と共有しスライド形式で確認できるので、よりパーソナルな話を短い診察時間の中でできるようになります。

HAUDYの開発を開始したのは2020年ですが、同時期にアルコール依存症の診断と治療に関するeラーニング研修が開始されました。現在まで3000名ほどが受講していますが、精神科と内科の医師が半々ぐらいで、受講される医師は年々増えています。

心理社会的治療をアプリで補助することにより、非専門医でも効果的な治療を可能にし、近隣のかかりつけ医でも受診できる環境を作ることで、治療へのアクセス向上が期待されます」(宗氏)

HAUDYの大きな特徴は、保険診療で使える医療機器としてのアプリだということ。1か月あたり7,010円(3割負担で2,370円)で、初月から最大で6ヶ月にわたって算定することができる。

患者側のアプリは、アプリをダウンロードしてから、医師から渡される処方コードを入力することで患者本人だけの使用が可能になる。

「朝アプリを開く」「飲酒するときに記録をする」「夜アプリを開く」といった、セルフモニタリング機能が基本。さらに、「昨日の振り返り」「今日取り組む内容の確認」「心身の状態を確認」をすることでセルフケアを促し、受診と受診の間の“治療空白”も患者アプリがサポートする。

また、多量飲酒はストレスが起因する場合も多いためストレスケアに関する情報や、飲酒量低減のための基礎知識といった学びための情報も提供する。

【AJの読み】ジェネリック医薬品トップの沢井製薬が目指すデジタル治療領域

多量飲酒の基準は、男性が1日60g以上、女性が1日40g以上。缶ビール500ml缶(アルコール度数5%)が1本で20g、日本酒の1合で20gなので、60gを超える量は缶ビール500ml缶を3本以上、日本酒3合以上となる。この量をほぼ毎日飲んでいる人は多量飲酒の対象だが、治験ではアプリを使用した治療により、4週間あたりの多量飲酒日の日数が統計的有意に低下した。

今回、CureAppとタッグを組んだ沢井製薬は、ジェネリック医薬品事業を中核としているが、事業領域の拡大を目指す「Sawai Group Vision 2030」を推進、その中のひとつが今回のHAUDYを含むデジタル・医療機器事業だ。

「アプリを含むデジタル治療市場は、2028年にはグローバル市場が2.5兆円と大きく成長すると言われています。日本の市場も今後伸びていくことが予想され、我々もデジタル・医療機器事業やPHRアプリ事業に取り組んでいきたいと考えています。

今回パートナーとしてご一緒したCureApp さんとは、NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)を適応症とする治療用アプリの開発も進めており、2024年1月よりフェーズ3試験を開始、2027年度に上市予定となっています。

薬をお飲みになれない患者さんも多くいらっしゃいます。そういう患者さんにとっても治療アプリは福音になるのではないかと思っています。海外では治療アプリがかなり上市されていますが日本ではまだこれからの領域です。沢井製薬はジェネリック医薬品でトップを走る会社ですが、デジタル治療領域でも先陣切ってCureAppさんと共に進めていきたいと思っています」(沢井製薬株式会社 代表取締役社長 木村元彦氏)

取材・文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE