地震や大雨などさまざまな災害が起こっているが、そういった有事にSNSやネットでの情報収集を頼りにしている人は多いはず。NTTドコモの企業内研究所であるモバイル社会研究所は、災害時のSNS情報の信用に関する調査レポートを発表したが、それによると災害時のSNSの情報を信用できると回答したのは約2割で若年層が高い傾向だったという。

さらに回答者の約半数がインターネット上のメディアで災害情報に関してデマ・フェイクニュースを見かけたことがあると回答。やはり偽情報に多く接触することが信頼性の上がらない要因になっているようだ。

「災害時のSNSの情報を信用できる」はわずか2割

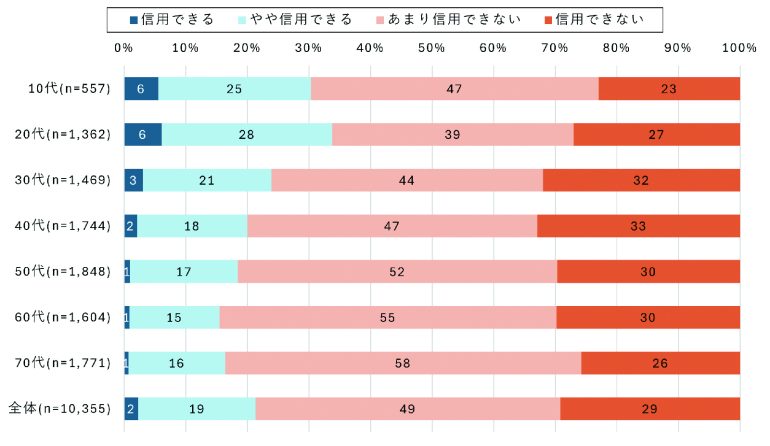

SNSの災害情報の信用

災害時の情報取得手段のひとつにSNS活用が挙げられるが、SNSは迅速かつ詳細な情報を収集できる一方で、偽情報や誤情報が拡散されるなど課題もある。災害情報に関して知人からの提供情報を除くSNS上の情報は、どの程度の人が信用しているのか調査すると、「信用できる」と「やや信用できる」を合わせた回答者は約2割しかいなかった。そのなかでは若年層での信用度が高く、シニア層では低い傾向がみられたという。

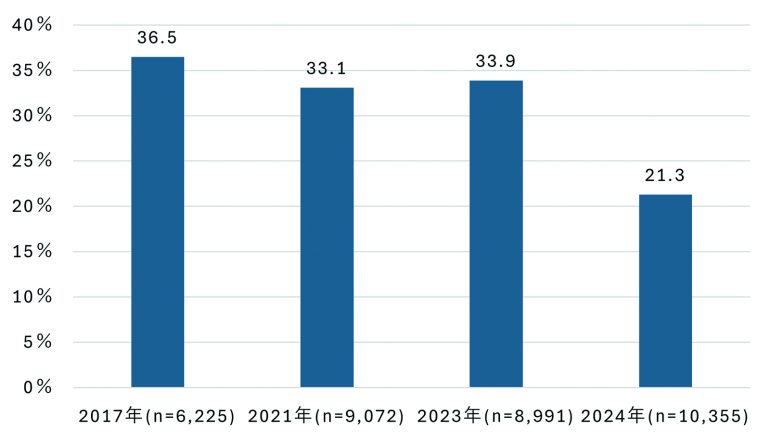

SNSの災害情報が信用できる割合は低下傾向

SNSの災害情報の信用(経年変化)

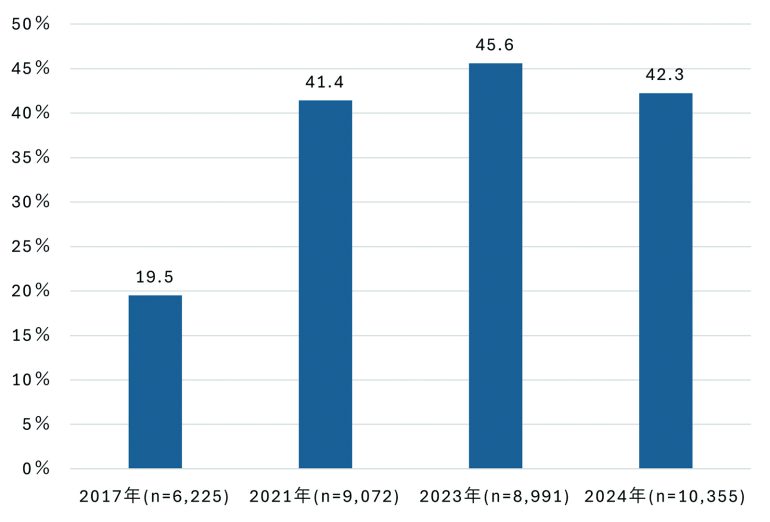

SNSを利用して災害情報を収集する割合(経年変化)

災害情報に関して知人からの情報提供は除くSNSの情報を「信用できる」(「やや信用できる」も含む)と答えた割合の変化については、2017年と比較すると15ポイント低下しているという。この期間でSNSを利用して災害情報を収集する人は増加したが、災害発生の度に偽情報や誤情報の拡散が見られたことが信用度の低下につながっているといえそうだ。

約半数がネット上のメディアで災害情報のデマやフェイクニュースを目撃

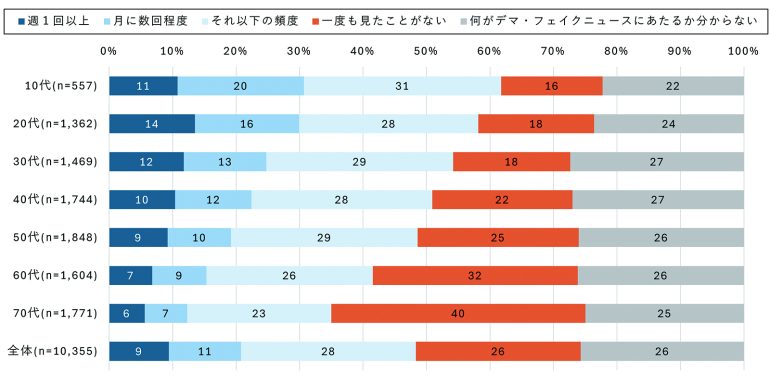

インターネット上のメディアで災害情報に関して、デマ・フェイクニュースを見かけた頻度

SNSやブログなどのインターネット上のメディアで、災害情報に関して誤った情報や誤解を招く情報など、いわゆるデマやフェイクニュースを見かけたかについては、約半数の人が誤った情報に接した経験があると回答。さらに誤情報に接する頻度は、若年層ほど高い傾向がみられたという。

SNSを信用する人ほどデマやフェイクニュースの遭遇頻度が多い

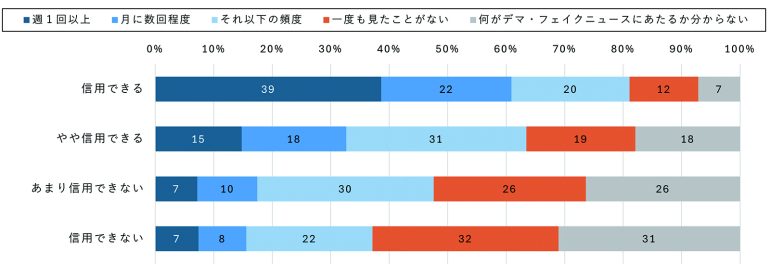

SNSの災害情報の信用とデマ・フェイクニュースを見かけた頻度

SNSの信用度と誤った情報に接した経験を合わせて分析すると、SNSを信用している人ほど誤った情報に接した経験が多い傾向がみられたという。一方でSNSを信用していない人の中には、「何がデマ・フェイクニュースに該当するのか分からない」と答える割合が高い傾向もあったという。

いずれにしても災害時に重要な情報源となりつつある中で、デマやフェイクニュースなどが多い現状は、利用する上でのリテラシーをかなり要求されるといえる。やはりSNSやネットメディアを災害時に活用するためには、精査された情報が届くような仕組みが必要だといえる。

「2024年防災調査」概要

調査対象:全国の15歳~79歳の男女

有効回答数:1万355

サンプリング:QUOTA SAMPLING、性別・年齢(5歳刻み)・都道府県のセグメントで日本の人口分布に比例して割付。

調査方法:ウェブ

調査時期:2024年11月

https://www.moba-ken.jp/project/disaster/disaster20250821.html

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE