Googleは、「Pixel 10」シリーズを8月28日に発売した。Pixelは、Googleの戦略を体現するスマートフォンとして、ハードウェアとソフトウェア、AIを掛け合わせた機能を売りにしてきた。Pixel 10でも、その特徴は健在だ。一方で、その機能にはさらに磨きがかかっており、Pixel 10でしか使えないオンデバイスのAIが幅広く盛り込まれている。いわば、AIスマホとして進化した格好だ。

一方で、ノーマルモデルのPixel 10は、新たに望遠カメラに対応。マグネットで背面にさまざまな機器を接続できるQi2にも準拠しており、周辺機器として「Pixel Snap」も発売される。ディスプレイもピーク輝度が上がって、バッテリー容量も増すといった具合に、ハードウェアも堅実に進化している。

Pixelシリーズは、日本で特に人気の高いスマホ。iPhoneには及ばないものの、Androidの中ではトップシェア争いを繰り広げており、今作のPixel 10シリーズにも期待が集まっている。そんな話題性の高いPixelの最新モデルは、どのような使い勝手なのか。発売に先立ち、「Pixel 10 Pro Fold」を除くシリーズ3機種を試用した。ここでは、最上位モデルの1つである「Pixel 10 Pro」を中心に、レビューをお届けする。

サイズやデザインは前モデルを踏襲、ノーマルモデルは望遠対応に

新モデルとして登場したPixel 10シリーズだが、デザインなどの外観はPixel 9シリーズを踏襲している。名前にProを冠する上位モデルはフレームに光沢があり、つや消しになっているノーマルモデルよりも高級感を高めている印象だ。背面加工はプロモデルがサラッとした手触り、ノーマルモデルが光沢感のある仕上げになっている。

本体のサイズは、Pixel 9シリーズから変わっておらず、Pixel 10とPixel 10 Proは同サイズのスペック違い。4機種構成というラインナップも維持している。ただし、同じプロモデル同士でもバッテリー容量は上がった。「Pixel 9 Pro」は4700mAhだったのに対し、Pixel 10 Proは4870mAhへと増量されている。

こうしたスペックアップがあったためか、サイズを維持しながらも、重量は上がってしまった。Pixel 9 Proは207gと、200gを超えており、手に取ったときにズッシリとした印象を受ける。これは、普段から筆者がフォルダブルスマホながら215gを実現した「Galaxy Z Fold7」を使っているためだろう。

とは言え、200g超えは少々残念なところ。ノーマルモデルのPixel 10なら軽いかと思いきや、こちらも204gある。スマホ全体では、薄型化や軽量化がトレンドになっているが、そこに逆行しているのはやや残念なところだ。とは言え、細部の質感は高く、フラッグシップモデルとしての風格は備わっている。

背面上部に並ぶカメラバーも健在だ。Pixel 9シリーズでは、ノーマルモデルが2眼だったのに対し、Pixel 10は新たに望遠カメラを搭載して3眼になった。センサーの違いはあるものの、焦点距離はプロモデルと同じ。ノーマルモデルながら、ペリスコープ型のレンズを搭載しているのは、嬉しいポイントと言えるだろう。

そのぶん、カメラバー部分の見た目も機種ごとの差が少なくなった。ちなみに、Pixel 10 Proはこの部分の右下に温度センサーを搭載しており、見た目での差分になっている。横長のカメラバーを採用していることで、出っ張りながらも机やテーブルの上に置いたときに安定するのは評価できるところ。カメラ部分をあえて目立たせつつ、実用性も持たせている。

真価はAIの新機能にあり、特に驚きの100倍ズームに注目

誤解を恐れず言えば、ハードウェア的にはマイナーアップデートな感もあるPixel 10シリーズだが、その中身は刷新されている。それを実現しているのが、グーグルのAIだ。グーグルはデバイス上で実行できるGemini NanoというAIモデルを開発しており、Pixel 10シリーズにはその最新版が組み込まれている。それもあって、同機からはできることが大きく広がった。

その実力が分かりやすいのは、Pixel 10 Proに搭載された「超解像ズームPro」だろう。これまでのPixelに搭載されてきた通常の「超解像ズーム」とは異なり、Proには拡散モデルが組み込まれている。これは、生成AIでイラストや写真などを出力する際に利用されているAIの仕組み。写真の劣化した部分を補正するだけでなく、新たに作り起こすことで高倍率ズームを可能にしたというわけだ。

実際に超解像ズームProを使って撮った写真は、以下のとおり。少し遠くの花壇で割いている花にクローズアップするのも簡単。デジタルズームを組み合わせた高倍率のズームとは思えない、ディテールがはっきりした写真に仕上がっている。同様に、交差点の対面にある横断幕に書かれた文字の1つだけに寄ることもできる。これだけ見ると、とてもスマホのズームで撮ったとは思えないクオリティだ。

超解像ズームProで撮った花の写真。1倍で撮った際に、奥に映っている花壇の中の一輪にクローズアップしたものだ

交差点の対面から、離れている横断幕を狙った1枚。ここまで被写体に寄ることができる

ただし、生成AIによる気まぐれも起こる。被写体によっては、あからさまにAIが描いたようなイラスト的な写真になってしまったり、本来は存在しないようなディテールが描かれてしまったりすることもあった。倍率を低めにすれば、こうした失敗は少なくなるため、100倍めいっぱいまで使うというより、30倍から50倍程度の間で活用するといい機能だと感じた。

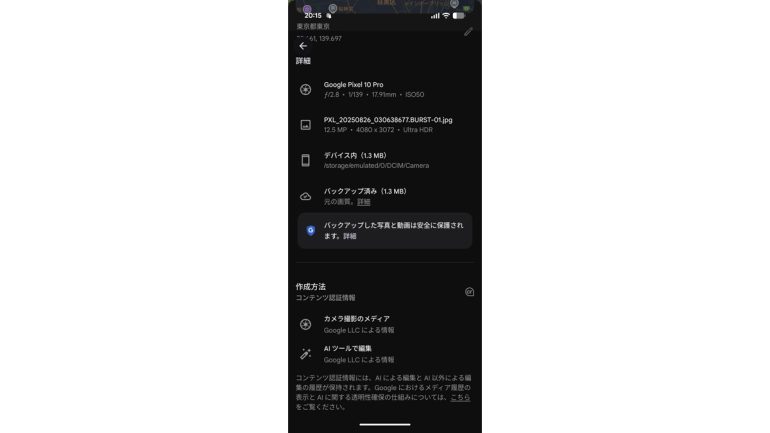

超解像に失敗した写真を見ると、フェイク画像と紙一重という印象を受けてしまう。少なくとも、AIによる補正であることは明示した方がいいだろう。こうした倫理的な問題に対応するため、Pixel 10シリーズはC2PAという来歴証明に対応しており、超解像ズームProで撮った写真には自動的に「AIツールで編集」という情報が付与される。SNSなど、画像の使用先がその表示にどう対応するかは課題だが、少なくともフェイクであることを示す対応は取られているというわけだ。

カメラはISPが刷新されており、より色合いが正確で、暗い場所でも撮りやすくなった。Pixel 10 Proなどのプロモデルであれば、48メガピクセルから切り出した10倍ズームまで、劣化がほぼない。スマホで撮ったとは思えないほどのクオリティの高い望遠性能で、実際にはこちらを使う機会の方が多いだろう。派手な100倍ズームに注目しがちだが、ベースとしての性能も十分高い。

料理など、やや条件が悪い室内でも質感を十分保っている。暗所撮影にも相変わらず強い

より気が利くようになったAI、カメラの構図に電話の翻訳まで対応

カメラでは、もう1つ、注目しておきたいAI機能がある。それが、「カメラコーチ」だ。こちらは、構図やフレーミングをAIに教えてもらいながら撮影する機能。何となく、パッとしない写真を撮ってしまうことが多い人は、ぜひこの機能を使ってみてほしい。人物であればポートレートモードへの切り替えを促されるし、物撮りでもより被写体に寄ったり、角度を調整したりといった“お手本”が示される。

常に使っていると同じような構図の写真ばかりになってしまい、工夫の余地が減ってしまうのは難点だが、こうした基本はいくらスマホのカメラが高性能になっても身に着かない。搭載されたカメラ性能を上げるだけでなく、ユーザーの腕を上げるための機能が備わっているのはおもしろい工夫と言えるだろう。

カメラ以外では、「マジックサジェスト」が新しい。これは、メールやカレンダーなど、複数のアプリに散らばっている情報を自動的に収集して、電話やメッセージの内容に応じて自動で提示してくれる機能のこと。データの処理に膨大な演算が必要になりそうだが、Pixel 10シリーズに搭載されたチップセットのTensor G5が、これを可能にしている。

ただし、実際に使ってみると、提案される内容が限定的だった。使い始めてから、あまり時間が経っていないためなのか、精度がまだ十分でないのかは分からないが、過度な期待は抱かない方がいいだろう。筆者の場合、予定を合わせようとしているメッセージのやり取りの中で、カレンダーアプリが提案されたが、メールから情報を拾ってくるシーンにはまだ出くわしていない。

サムスン電子が先行していた音声通話の翻訳にも、しっかりキャッチアップしてきた。しかも、Pixel 10シリーズでは、「マイボイス通訳」として、自分や相手の声をそのまま他の言語に翻訳する。現時点では、英語を起点にしなければならない制限があるため、日本語と相互の翻訳できるのも英語のみになる。その他の言語に対応していないのは残念だが、事前学習なしで自分の声が外国語になるのはおもしろいし、自然に聞くことができる。

また、文字入力アプリのGboardに文章作成ツールが統合され、ワンタッチで文章のトーンを変更できるようになった。ほかにも、ボイスレコーダーで文字起こししたテキストを、そのまま「NotebookLM」というAIツールにソースとしてアップロードできるようになるなど、AI関連の機能が大きくアップデートされている。そのすべてが即実用的に使えるかというと、必ずしもそうではないものの、今後の進化に期待できる仕上がりだ。AIスマホとして、一皮むけた新しいPixelの幕が明けたと言えそうだ。

文/石野純也

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE