“災害に備える”というと、多くの人が真っ先に考えるのが食料や飲料水の備蓄。最低でも3日分の備蓄が(飲料水は1日1人3Lが目安)が推奨されている。また、電気やガスのライフラインが止まるのだから、代替できる道具の準備も必要だ。

カムチャッカ半島の地震発生時に静岡市在住の記者がとった3つの防災対策

7月30日、カムチャッカ半島付近でM8.7の地震が発生した。 この地震は、日本にも津波を及ぼした。太平洋沿岸地域には津波注意報・警報が発出され、該当各自治体は対…

災害時に実は最も困るのが『トイレ』

飲料水の備蓄は、水道が止まることを前提にしている。しかし、水が出ないともっと困ることがある。『トイレ』だ。災害時、水が出ない間はトイレも使えない。それに下水道管の破損も考えられる。食事や水を摂取すれば、当然ながら排泄が必要になってくるのが人間。例えば在宅避難であれば、被災直後の1回くらいはタンク内に残っている水で流せる。しかしその後は…、簡単に想像がつくだろう。無理をして使っていると衛生状態の悪化を招く。

トイレが使えなくなった場合、排泄物の処理は大きな問題になってくる。『災害用トイレ』だけは準備しておかないと、ほかに替わるものはない。

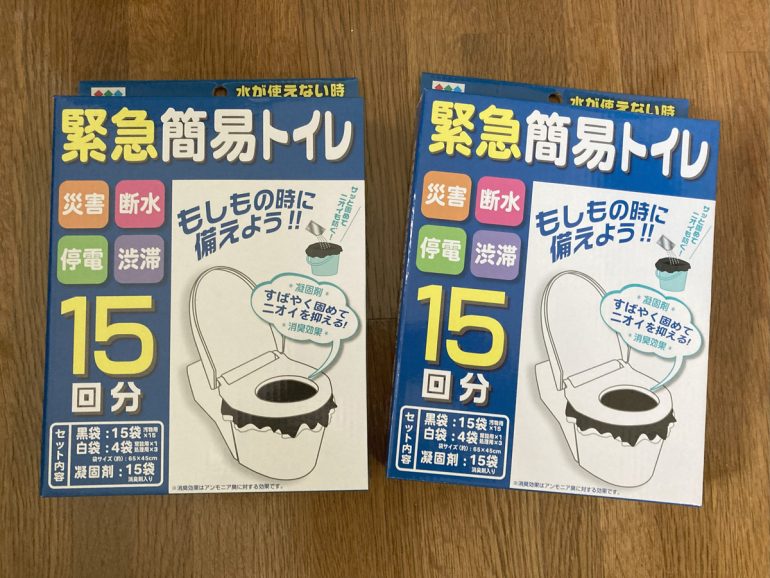

非常用携帯トイレは、1人1日あたり5回を目安に、最低3日分、できれば7日分の備蓄が推奨されている。こちらは筆者私物で、自宅に常備してある。

ダンボールを組み立てるタイプもあるが、洋式便座で取り付けるだけで使用できるものが、保管スペースも取らず便利だ。排泄物全体に凝固剤をかけて固まらせるので臭いも防げる。

使用後は各自治体のルールに従って廃棄するようにしよう。排泄物の適切な処理は自宅内のみならず、二次汚染を防ぎ、家周辺の衛生環境を保つためにも重要。袋の口をしっかりと結んで処分するようにしたい。

意外と知られていないが、『防災公園』を利用する

各自治体では、大規模災害に備えて地域ごとの「避難場所」が決められている。その中には『防災公園』と呼ばれる場所もあり、「マンホール型災害用トイレ」が設置される。

防災公園に設置される災害用トイレの一例。平時はマンホールでフタがされているが、災害時には外して便器を取り付け、テントで覆って使用する。マンホールが下水道管まで直接つながっていて、電気や水道などのインフラが止まっても使用できる。

防災公園には、ほかに普段はベンチだが、座面を外すと炊き出しに利用できる「かまどベンチ」や手動で水を汲み上げる「防災井戸ポンプ」などが設置されている。整備状況は各自治体によって違うので、住んでいる地域の避難場所や防災公園がどこにあるかを確認しておくと安心だ。

断水を前提に、用意しておきたい日用品

【液体歯磨き】

断水時は飲料水が優先で、貴重な水を歯磨きに使うことはためらわれる。口腔衛生を保つには、水すすぎや歯ブラシがいらない『液体歯磨き』が活躍する。殺菌剤の効果で細菌の繁殖を抑えて、歯周病の進行などを防いでくれる。普段から使って、減ったら買い足す習慣をつけておこう。

【ボディシート】

お風呂やシャワーも使えなくなる。1~2日は我慢できるかもしれないが、特に暑い季節だと汗で体がベトついたり、臭ったりする。大きめの『ボディシート』を用意しておくと役立つ。備蓄すると、乾いてしまうこともあるので日頃から使うようにするといい。

【除菌アルコール】

手指の除菌も大切だ。コロナ禍以降、除菌ジェルやアルコールを持ち歩く人が増えたが、小容量タイプを消費するたびに買い換えるのは効率が悪い。大容量タイプを用意しておいて、百均などで手に入るアトマイザーに移し替えて使うと便利。ちなみにこの商品は1L入で1620円。

災害時はトイレに関する情報が不足しがちになる。しかし自治体ホームページや防災サイトで備蓄している非常用トイレ種類や使用方法、配布情報を発信している。意外と気がつかないが、災害時のトイレは健康や衛生面に深刻に関わってくる問題。災害時にパニックならず、日頃から安全・安心に排泄できるように備えておこう。

文/松尾直俊

編集プロダクション勤務後、多くの雑誌、書籍の編集/ライターとして長年活動。モットーは「難しい話をわかりやすく」。スポーツ全般からフィットネス、食と栄養、腕時計、デジタル/ITネットワーク関連や家電に文房具、クルマやオートバイ、サブカルチャー系、など幅広い分野の取材・執筆を手掛ける。

防災に向けた服装選びは意外と難しい。災害時、避難時などさまざまなシチュエーションが考えられるからだ。しかし、できる限り荷物はコンパクトにしておきたい。服装のプロ…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE