筆者の夫は米どころ・津南の出身で、家族一同、お餅が大好物。最初に夫の実家で過ごしたお正月は、お雑煮のお餅の尋常ではない数に驚愕した記憶がある。しかし義父が他界し、義母が介護施設で暮らすようになってから、あれほど餅好きだった義母が、餅を口にすることはできなくなった。

高齢者が食べても喉につまりにくい、おかゆのような大福⁉

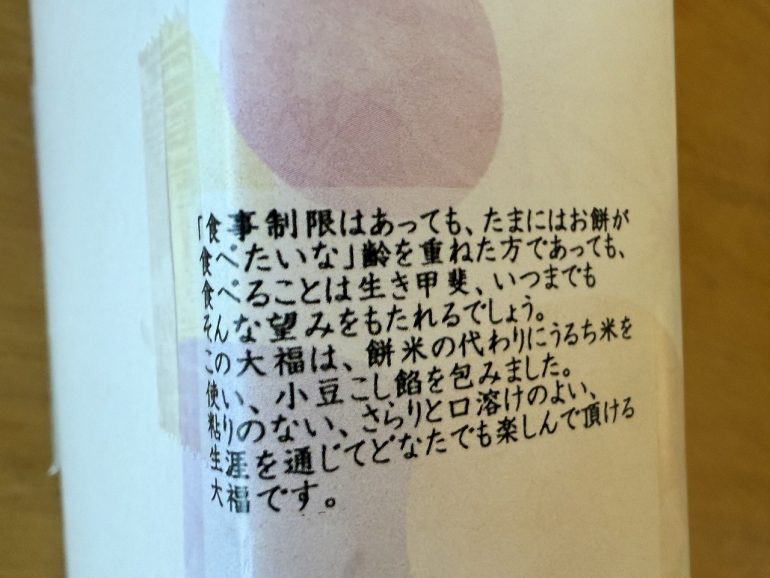

餅に使われる餅米は粘度が高いので、やわらかく伸びやすい。そのため飲みこむときに喉の粘膜に貼り付きやすくなり、窒息事故につながりやすい。それは重々承知していたので、「高齢になると餅菓子はあきらめざるをえないのはしかたない」と思っていた。

だがある時、介護関係者のSNSで、喉につまりにくい、おかゆのような大福「おかゆ大福」があるという情報をキャッチした。調べてみると、三重県の創業400年以上という老舗和菓子店が作っていて、介護施設600か所以上で食べられている実績があるという。怪しいものではなさそうだが、問題は味だ。気になり、さっそく取り寄せてみた。

人生で初めて味わう食感…味はお餅で食感はおかゆ⁉

注文してから数日。カチカチに凍った状態で「おかゆ大福」が届いた。冷凍だと皮の部分の“おかゆ感”はわからない。冷蔵庫で解凍すること90分。

楊枝でカットしてみると、おお、確かに餅とはまるで違う柔らかさ!この時、こぼれた米粒くらいの餡を拾って食べてみたら、小豆の上品な香り、こし餡ならではのさっぱりした甘さに驚いた! 仮に皮の部分の食感が斬新すぎて口に合わなかったとしても、この餡だけで元はとれると思えるほどの、餡のおいしさだった。

最初のひと口目。皮の部分の味はお餅なのに、餅と違って弾力ゼロ。弾力どころか、食感らしい食感も感じないまま、食べた瞬間に、こし餡と一体化して液体のようにするりと喉を通っていく。弾力はゼロなのに、お餅特有の甘みはしっかり感じられる。食べた後に残るのは上品なこし餡の食感のみ。人生で初めて味わう、不思議な食感だ。

その時は気がつかなかったが、どうやら半解凍状態だったらしい。というのも、ゆっくり味わっていると、時間がたつにつれてさらにおかゆ部分がなめらかになっていくのだ。半解凍が八分粥なら、全解凍は全がゆというところだろうか。粘り気はゼロなので、確かにこれなら、喉につまりようがない。

何よりもまず、大福としておいしい。嚥下の不安がない人にも自信を持っておすすめできるおいしさ(その後、スイーツ好き女性の多い取引先オフィスへのお中元として送ったほど)。

粘らないためさっぱり食べられるのも特筆したい点で、大福を1個食べると重く感じる人にいいかもしれないし、夏向きの大福といえるかもしれない。それにしても、口に入れた瞬間に溶けるおかゆのようなやわらかい生地で、どうやって餡を包んでいるのか。ふつうの大福の餅とどう違うのか。おかゆ大福を開発した、「桔梗屋織居」18代目当主の中村伊英(よしひで)氏に聞いた。

新種のうるち米の新食感がヒントに

戦国武将・藤堂高虎の城下町である三重県伊賀市で創業から400年以上続く菓子処「桔梗屋織居」は、江戸時代には藤堂藩御用商人を務めた由緒ある老舗。おかゆ大福は、18代目当主である中村氏が10年の試行錯誤を重ねて2015年に完成させた商品だ。発売から10年たった現在では1日100個以上売れる人気商品になっている。

中村氏によるとおかゆ大福は、様々な食感や機能性を持った大福生地を試作し続けている中で生まれた商品だという。

専門学校で食品化学を学んだ中村氏は、伝統の味を守り続けるだけでは飽き足らず、あらゆる製法を見直し、検証し続けることをモットーにしてきた。ある時、取引先からうるち米を一次加工した粉体がサンプルとして送られてきた。製菓用ではなかったが、それで試しに餅を作ってみたところ、適度な粘りはあるが、伸びずに噛み切れる新しい食感が感じられた。その時に頭をよぎったのが、専門学校時代に居候したこともある東京在住の大叔父が、雑煮の餅を喉に詰まらせ亡くなった記憶だった。「この米で大福を作れば、大叔父のような高齢者でも安心して食べられる、今までにないやわらかさの大福ができるかもしれない」とひらめいたという。

そこから、堅さ、粘性、付着性、保水性、凝集性の納得できるバランスを求め、研究を続けること10年。介護施設で高齢者の人たちに試食してもらい、味や食感などのリサーチも続けた。中には「(あきらめていた)大福が食べられるなんて」と泣いて喜ぶ人もいたという。そうした反応を支えに商品を完成させ、2015年、「おかゆ大福」と名付けて店頭で販売を開始した。購入したお客にとっては初めて体験する食感だが、ひとくち食べて「おいしい!」と驚く人が多かったという。

中村氏は開発に成功したことだけでは満足せず、おかゆ大福を広めるためにさまざまな介護や看護系のイベントに参加して、企業ブースに出店。多くの参加者に試食してもらえたことで、さらにおかゆ大福の価値を確信できたという。そうした活動が実を結び、発売から10年間で取引した施設や病院は約600以上にのぼり、高齢者から感謝の声が多く届いているという。

広がる「おかゆ大福」の可能性

中村氏は今後、2方向の展開を見据えている。ひとつは、おかゆ大福の製造ノウハウの共有だ。これはさまざまなイベントに参加したことで、高齢者の多い地方での需要が高いことに気づいたため。遠方に冷凍で送るとなると輸送費がかさんでしまい、気軽に手にとりにくくなる。そこで中村氏は全国の小さな和菓子店に製造ノウハウを共有することを考えている。その地方の特産物や名物など、地域独自の味を加えることでバリエーションが広がり、さらに多くの人に食べてもらえることも期待している。

もうひとつは、若い人にも食べてもらえるようなバリエーションの拡大。現在、オンラインショップでは「ヤクルト入りおかゆ大福」や「スムージー入り」「日本酒入り」のおかゆ大福も順次発売しており、特に女性に好評だという。

筆者がSNSでこの商品を知ったのは、介護関係の仕事をされている方の発信だったが、それについたリプライでは「脳卒中を患った方、がん患者さんにも役立つのでは」「口内炎があって食べ辛い時、飲み込みが難しい時などにもよさそう」という声があり、また「祖父母が生きているうちに知りたかった」というコメントも目にした。

嚥下に不安を持つ人の商品は、増えている。最近、見かけただけでも、高知県でおなじみの「ひまわり牛乳」にとろみをつけた乳飲料「ひまわりとろみミルク」、タカギベーカリーのやわらかいパンの介護食「らくらく食パン」などがあり、最近ではコメダ珈琲店の「とろみコーヒー」も話題になっている。嚥下が難しい高齢者が、家族と同じものを食べられる世界は、少しずつ近づいているのかもしれない。

取材・文/桑原恵美子

取材協力/菓子処「桔梗屋織居」

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE