近年では、婚姻届を提出せずに「事実婚」を選択するパートナー同士が増えています。著名人が事実婚を選択したなどのニュースも、しばしば目にするようになりました。

本記事では事実婚について、婚姻届を提出する法律婚との違いや、メリット・注意点などを解説します。

1. 事実婚とは

「事実婚」とは、婚姻届を提出せずに夫婦同然の生活を営んでいる状態です。「内縁」と呼ばれることもあります。

これに対して、婚姻届を提出して夫婦となることは「法律婚」と呼ばれます。

近年ではさまざまな理由から、法律婚ではなく事実婚を選択するパートナー同士が増えています。

2. 事実婚と法律婚の共通点

事実婚と法律婚は、多くの場面で同じように取り扱われています。夫婦として生活を送っている点ではどちらも同じであり、その実態を尊重するためです。

たとえば、以下の各点は事実婚と法律婚で共通しています。

・同居し、互いに協力し扶助する(=経済的に支える)義務を負います。

・パートナー以外の異性と性的関係を結んではいけません。

・婚姻費用(=夫婦生活を営むために必要な費用)を分担する義務を負います。

・日常生活の中で負担した債務につき、連帯責任を負います。

・夫婦関係の解消時には、財産分与を請求できます。

・社会保険の扶養者および被扶養者となることができます。

など

3. 事実婚と法律婚の主な違い

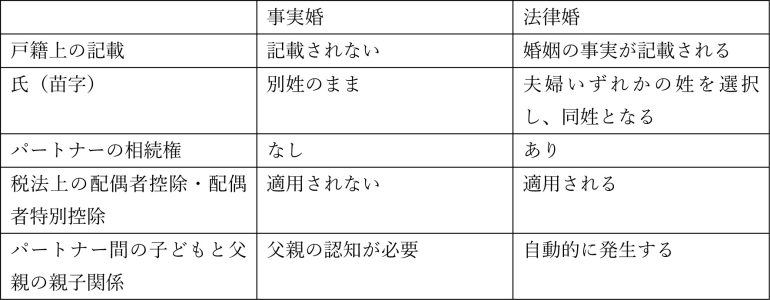

事実婚と法律婚は全く同じではなく、いくつかの重要な違いがあります。主な違いとしては、以下の例が挙げられます。

4. 事実婚のメリット

事実婚を選択する動機としては、以下のような理由を挙げる人が多いようです。

・苗字を変えなくていい(=事実上の夫婦別姓)

・戸籍に記載されないので、パートナー関係を解消しやすい

・パートナーが同性なので、法律婚はできない

特に夫婦別姓や同性婚が認められていない状況で、自分たちが望む形のパートナー関係を実現するために、事実婚を選択するという人が多く見られます。

5. 事実婚をする際の注意点

事実婚は多くの場面で法律上と同等に扱われますが、法律婚に比べて不利な場面もあります。特に、以下のポイントには十分注意しましょう。

5-1. パートナーの遺産の相続権がない

事実婚のパートナー同士の一方が亡くなった場合、もう一方には法律上の相続権がありません。

子どもがいれば子どもが遺産を相続しますが、いなければパートナーの親や兄弟姉妹が相続することになります。誰も相続人がいないと、遺産は最終的に国庫へ帰属してしまいます。

ただし、遺言書を作成すればパートナーに遺産を取得させることができます。事実婚を選択するなら、万が一に備えて遺言書を作成することをお勧めします。

5-2. 税法上の配偶者控除・配偶者特別控除を受けられない

所得税や住民税に適用される「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、法律婚の夫婦のみを対象としています。事実婚では適用を受けることができません。

パートナー同士の一方が無職である場合、または収入が低い場合は、事実婚の税負担は法律婚よりも増える可能性があるのでご注意ください。

5-3. 子どもが生まれた場合、父親の認知が必要

事実婚のパートナー間で生まれた子どもと父親の間では、当初は法律上の親子関係が存在しません。法律上の親子となるためには、父親の認知が必要です。

認知をしないと法律上の親子関係が存在しないため、扶養義務や相続権などが認められません。子どもが生まれたら、速やかに認知の手続きを取りましょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。

https://abeyura.com/

https://twitter.com/abeyuralaw

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE