市場調査会社Mintel Groupの日本法人であるミンテルジャパンでは、「ミンテルジャパンレポート マネ活・ポイ活 – 日本 – 2025年」を発表。経済不安を背景に加速する海外の若年層による“効率重視の資産形成志向”と、マネ活・ポイ活への関心は高まりつつも、投資には慎重な姿勢を見せる日本の消費者の特徴を明らかにした。

本稿は同社リリースをベースに、その概要をお伝えする。

※ミンテル、ロンドン本社を含め14か国にオフィスを構え、美容やライフスタイル、食品・飲料分野における消費者調査に強みを持つ市場調査会社。2021年より日本市場向けにミンテルジャパンレポートを発刊。

「マネ活・ポイ活 – 日本 – 2025年」の主要トピックス

学生時代に新型コロナの感染拡大による社会・経済の混乱を経験した若年層は、将来への漠然とした不安とともに、経済的な自立を強く意識している。実際、ドイツの18~24歳の消費者の過半数が「経済的安定」を最も懸念する項目に挙げ、アメリカでは同年代の7割近くが「起業に関心がある」と回答した。

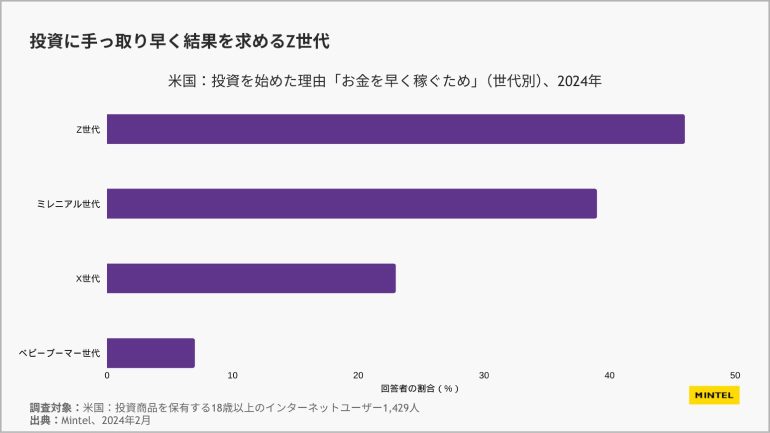

またオンラインで効率的に情報を集めるZ世代は成果も効率的に求める傾向があり、投資を始めた理由を聞くと、「お金を早く稼ぐため」と回答したのはZ世代が最多となった。デジタル世代の若年層の中には効率よく収益を上げるタイパやコスパ思考を金融サービスに求めている人も見られる。

経済的不安から資産運用に関心を持つ潮流は日本も例外ではない。老後2000年問題などがクローズアップされたことで、貯金がすべてだった時代から資産運用への意識が高まっている。

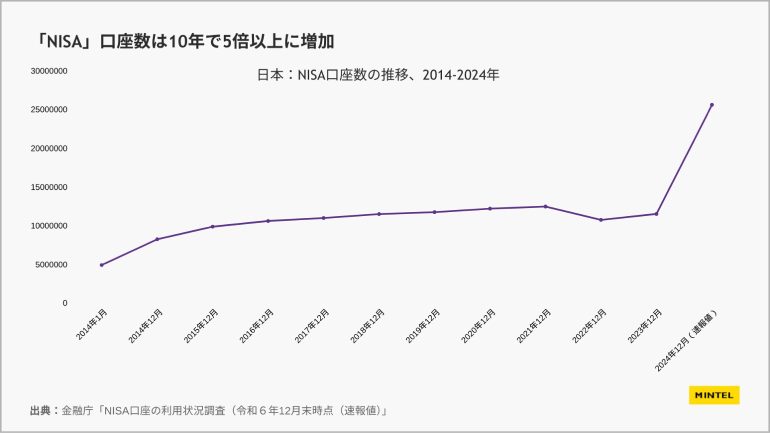

NISA口座数は2014年のNISA制度スタート時に比べると5倍以上に増加し、2024年末に2,560万口座を突破した。しかし、9割が「ポイ活」を実践しているのに対し、「NISAや確定拠出年金などのマネ活(投資・資産管理)をしている人」は4割程度にとどまっている。

その中で経済的余裕のなさがマネ活の行動のハードルになっていることも明らかになった。

■3人以上の子どもを持つ家庭では外国株や暗号資産への投資率が高い

ミンテルが本レポートのために行なった消費者調査によると、子どもの人数が増えるにつれてコスト削減や高リターンを狙う行動が増えていることがわかった。

3人以上の子どもを持つ家庭では外国株や暗号資産への投資率が高く、教育費や生活費をカバーする必要性から、リスクを取ってでも養育コストをカバーしようとする姿勢が見られる。

また、SMBCグループのMinecraftベースの教育ゲームや、ブロードマインドのカードゲーム形式の金融教育など、難しい金融知識を身近なゲームで学ぶアプローチが広がっており、新たなビジネスチャンスとして期待される。子どもと一緒に学びながら行なう「マネ活」という選択肢も今後考えられるかもしれない。

若者は”稼ぐ”ことすら効率化:金融にも求める資産運用のコスパとタイパとは

国際紛争や気候変動、経済状況の変化など、世界全体で、不確実性が高まる中、自身の将来や生き方について危機感を抱く若年層が増加している。

学生時代に新型コロナの感染拡大による社会・経済の混乱や、不安定な経済情勢を目の当たりにしてきた世代は、資産運用やスキルアップ、副業への関心が高く、「FIRE(Financial Independence, Retire Early:経済的自立と早期退職)」のトレンドを牽引している。

ミンテルが行なった調査によると、18-24歳のドイツの消費者が「最も懸念すること」として「自身の経済的な安定」を挙げた回答が56%で最多となった。

また、アメリカでは、18-24歳の7割近くが起業に関心を示している。これらの結果から、両国の若年層が経済的な不安を抱えており、自分で経済状況をコントロールしたい意思をもっていることがわかる。

調査対象:米国:自営業以外の18-27歳のインターネットユーザー433人

■オンラインで効率的に情報を収集するZ世代は、成果についても効率性を重視

このような経済的危機感と並行して、オンラインで効率的に情報を収集するZ世代は、成果についても効率性を重視している。アメリカで「投資を始めた理由」を調査したところ、「お金を早く稼ぐため」と回答した割合はZ世代が最多で、46%に達した。

テクノロジーの進化により、銀行融資などの従来型金融サービスよりも手軽に資金を確保できるようになり、より高いリターンが期待できる商品への投資も可能となった。

暗号資産やNFT(非代替性トークン)を活用したデジタルアートなどは、投資や投機の対象として若年層を中心に注目を集めている。

調査対象: 米国、投資商品を保有する18歳以上のインターネットユーザー1429人

出典: Mintel、2024年2月

こうした背景から、デジタル世代の若年層の中には効率よく収入をあげたいという「コスパ」「タイパ」志向を金融サービスにも求めている人も多く存在している。

実際に、アメリカでは、 Robinhoodのような売買手数料や口座管理料なしで始められるサービスが好評を博している。コロナ禍を契機にロックダウン中にスマートフォンで少額投資に取り組み始めた彼らは、「ロビンフッダー」として市場関係者も注視するほどの影響力を持つようになった。

加えて、Acornsのようなクレジットカード、デビットカード決済時の少額のおつり(端数)を自動で積み立てるアプリも登場しており、こうした金融サービスを見ると、テクノロジーの活用による「自動完結・手軽さ」と「少額でも運用可能」という特徴が、若年層に支持される要因であることがわかる。

”貯金至上主義”から資産運用へと揺れ動く日本:日本の資産形成にみられる傾向は慎重投資

貯金を重視し、投資に消極的と言われていた日本人だが、雇用の流動化や「老後2000万円問題」などがクローズアップされたことで資産運用への意識が急速に高まっている。

2024年の岸田首相(当時)による「貯蓄から投資へ」の掛け声とともにスタートした新NISAにより、NISA口座数は2024年末に2560万口座を突破。2023年末のNISA口座数が1151万口座だったことを考慮すると、1年で2倍以上、2014年のNISA制度開始時に比べると5倍以上に増加したことにる。政府は2027年までのNISA買い付け額の目標額も定めていましたが、2025年3月末の時点で、その目標額となる56兆円を上回った。

出典:金融庁「NISA口座の利用状況調査(令和6年12月末時点(速報値))」

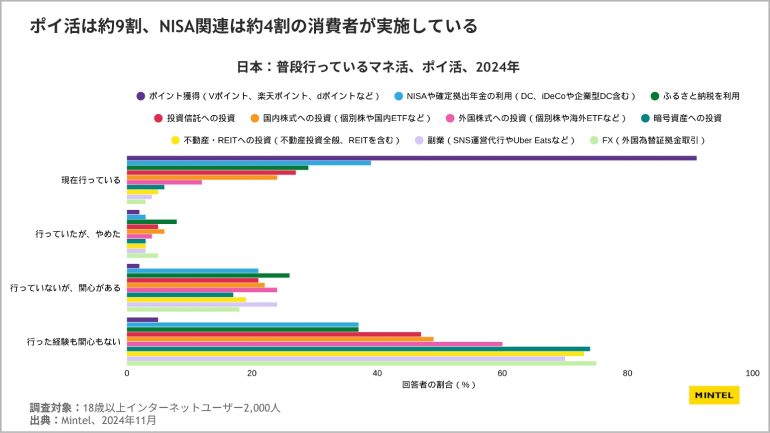

政府主導の制度改革や社会不安の高まりにより、国民の投資への関心は着実に広がりを見せている。ミンテルが日本の消費者にマネ活・ポイ活に関する実施状況を聞いたところ、「現在行なっている」こととして最も多かったのは91% が実施していると回答した「ポイ活」だった。

「行っていないが、関心がある」との回答では、ふるさと納税・外国株式・副業などに対する関心が高いことが判明。ポイ活はスマートフォンさえあれば手軽に始められることもあり、意識せずに取り組んでいる消費者も多いと考えられる。一方で、幾分の知識や資金が必要な投資に関しては「行っていないが、関心がある」との回答は20%前後にとどまっている。

調査対象:18歳以上インターネットユーザー2,000人

出典:Mintel、2024年11月

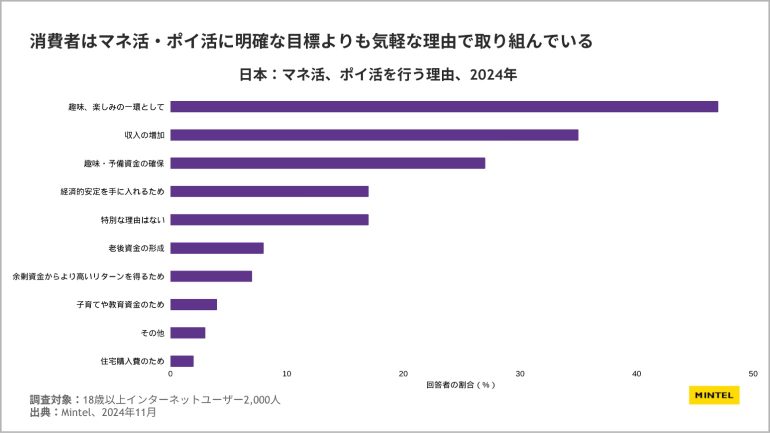

消費者が「マネ活・ポイ活」に取り組む理由についても調査したところ、「趣味、楽しみの一環として」が47%で最も多い回答となった。続いて、「収入の増加」(35%)、「趣味・予備資金の確保」(27%)という結果が得られている。

上位の回答を見ると、手軽にマネ活・ポイ活に取り組み、得られる金銭やポイントを教育資金や住宅購入費などの大きな支出に備える目的ではなく、趣味や日々の収入補完として活用し、目先の支出の足しにしたいという意向が強いことがわかる。

調査対象:18歳以上インターネットユーザー2000人

出典:Mintel、2024年11月

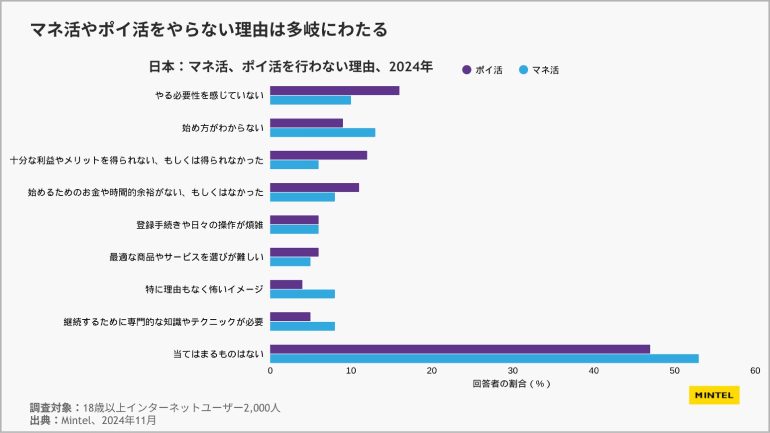

これに対して、「マネ活・ポイ活」を行なわない理由としては、いずれも「当てはまるものはない」が最多となった。それを除くと、マネ活では「始め方がわからない」、ポイ活では「やる必要性を感じていない」が最も多いことが明らかに。

マネ活は、投資対象の選定や価格の見通し予測などの知識が有利になる場合があり、こうした知識の習得に難しさを感じる消費者も存在すると考えられる。また、ポイ活については「やる必要性を感じていない」が最多で、次点で「十分な利益やメリットが得られなかった」が高くなっている。

微々たる量のポイントをコツコツと集めることに、やりがいを見出しにくく、継続できないと感じる消費者も一定数存在しているようだ。

調査対象:18歳以上インターネットユーザー2000人

出典: Mintel、2024年11月

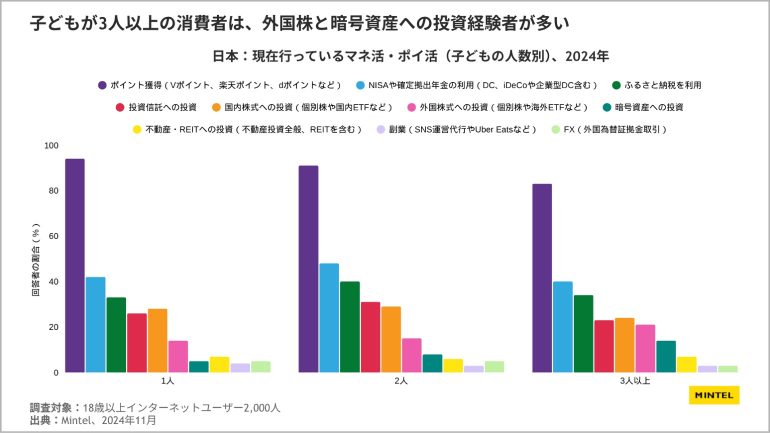

■子どもの数に伴い高まるコスト削減志向と高リターン志向

知識習得の難しさなどが障壁となっているマネ活だが、子どもの人数が増えるほど、コスト削減や高リターンを狙った行動が増加する傾向があることがわかった。

子どもの人数に関わらず、現在行なっている活動としてポイ活、NISAやiDeCo、ふるさと納税が挙げられたが、3人以上の子どもを持つ消費者の場合、外国株(21%)と暗号資産(14%)へ投資しているとの回答が多い傾向にある。

この背景には、子どもの教育費や生活費をカバーする必要性に加え、多くの子どもを養育できる経済力があり、リスクを取った資産運用にも余力があることが想定される。 その一方で、多くの支出をカバーするために、ハイリスク・ハイリターンの投資活動を行なう可能性も考えられる。

調査対象:18歳以上インターネットユーザー2000人

出典: Mintel、2024年11月

ビジネスチャンスについて

一見難しい内容を気軽に学ぶ手段として、ゲームは効果的だ。資産運用において多くの人が直面するハードルの一つは、「情報や知識の不足」だ。金利や株式市場、為替や債券といった情報を日々追いかけて内容を理解することは、多くの人にとって難しいことに違いない。

加えて、知識を学んだとしてもそれが必ずしも収益に結びつくわけではないという難しさもある。こうした背景の中、金融教育の義務化の流れを受け、金融機関などがゲーム性を取り入れた金融教育を盛んに取り入れている。

実際にSMBCグループは、金融を学ぶハードルを下げることを目的とする社会貢献の一環として「クエスト・オブ・ファイナンス~勇者の武器はお金の知識~」を教育機関向けに提供している。

このゲームは、投資や詐欺、お金の使い方などにゲーム内で直面しながらコインを集めてクリアを目指すゲームだ。多くの小中学生に支持され、学習用の教材としても評価されるゲーム「Minecraft」をベースに構築され、テーマは難しくても、ゲーム自体は始めやすいことが特徴だ。

世界規模で支持されるゲームで金融教育を扱うことで、幅広い世代に金融教育を広げる狙いがあります。加えてゲーム提供にとどまらず、教育現場に赴き、教室でゲーム形式の金融教育を提供する取り組みも行なわれている。

また、ライフスタイルに沿った金融サービスを展開するブロードマインド(東京都)は、カードゲームと授業を組み合わせた金融教育「ライフプロデュース」~自分らしい人生を叶える攻略法~」を提供している。

これは、限られた資金や時間の中で就職などのライフイベントを経験しながら、ゲーム開始時に設定した人生で大切にしたいことを実現するというカードゲーム。

金融商品や投資に直接焦点を当てるのではなく、子どもが今後の人生で直面するであろうライフイベントをゲームを通して学ぶことで、より広い視点でお金のやり繰りを疑似体験できる点が特徴だ。親子で一緒に学びながら行なう「マネ活」という選択肢も、今後考えられるかもしれない。

関連情報

https://www.mintel.com/jp/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE