遺された人にとって、大きな問題となる遺産の相続問題だが、お金が絡むだけにもめると面倒なことが起こりやすい。 セレクトラ・ジャパンが運営するお金の情報メディア『スマートマネーライフ』は、相続トラブルを経験したことがある男女141名を対象に独自アンケートを実施して、その結果から相続トラブルを防ぐための対策を明らかにした。相続の準備をしていたケースでも対策不十分や家族のコミュニケーション不足がトラブル要因になることがあり、トラブル経験者が「亡くなった人にやっておいてほしかったこと」などもわかったという。相続トラブルの実態や相続対策・生前対策の重要性について知りたい人は参考にしてほしい。

相続トラブルトップ3は遺産分割、不動産、人間関係

相続トラブルを経験した141名にトラブルの内容を選んでもらうと、ランキングのトップ3は「遺産の取り分や配分」、「不動産(土地・家)の扱い」、「相続人同士の人間関係・感情的な対立」という結果になった。

回答の特徴として注目点は、ひとつのトラブル内容を選択した回答者は少数で、複数のトラブル内容を選ぶ回答者が圧倒的多数だったことだ。相続トラブルは、遺産分割、不動産相続など実務的な内容でもめることから始まり、それらが絡み合って感情的な対立に発展するケースが多い傾向があるという。

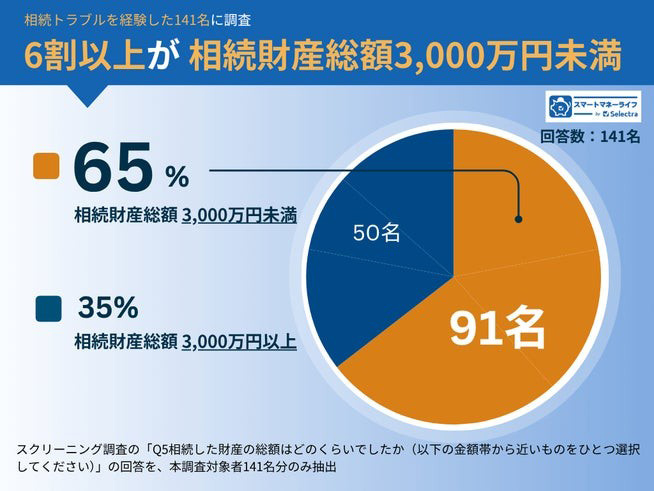

相続トラブル経験者の6割以上が相続財産総額3000万円未満

相続トラブル経験者の相続財産総額の調査では、141名中91名(65%)が「相続財産総額3000万円未満」だったという。相続財産総相続税の基礎控除(非課税枠)は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人がふたりの場合は基礎控除が4200万円になる。

相続財産がこのラインを超えなければ相続税はかからないが、今回の調査では相続税の課税対象となる可能性が少ないケースでトラブルが多く発生していたという。

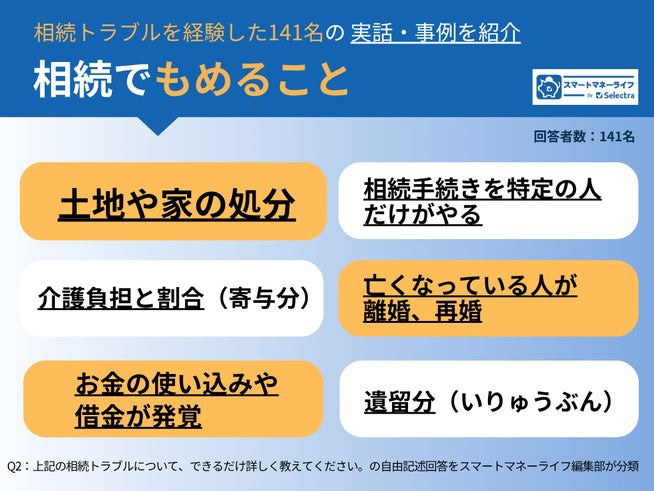

相続トラブル経験者が何でもめたかを6項目に分類

1)土地や家の処分

土地や家の処分は、相続トラブルの代表例といえる。不動産は、現金のように分けることができないので、相続人の間で「売るか残すか」や「誰が住むか」や「賃貸に出すか」など意見が分かれやすく、処分方法をめぐって対立に発展しやすいという。コメントとしては「土地の処分に関して、相続人全員の同意が必要となり、時間がかかる」(62歳男性・岐阜県・相続財産500万円~1000万円未満)という意見があった。

不動産の名義変更や売却は、基本的に相続人全員の同意が必要なので、ひとりでも反対すれば手続きが進まず、話し合いが膠着するケースもある。法的な権利と感情的な対立が絡み合い、時間と労力を奪う相続トラブルの典型例といえるだろう。

一方で「土地や建物に関して、誰も必要としないため、仕方なく子供たちで分割したが、税金などの費用が掛かってしまう」(52歳男性・和歌山県・相続財産500万円未満)という意見もあった。相続人全員が合意できたとしても、すぐに処分できるとは限らないので、処分までの間に相続税・固定資産税などの出費が先行することもトラブルの元になるという。

2)生前の介護負担と遺産取り分の割合(寄与分)

「親の介護を担ってきたのに報われない」と感じる相続人がいるとトラブルに発展するという。「法定相続分通り公平に分けたい人」と「自分の貢献を金銭で評価してほしい人」で、感情的な対立に発展することが多いようだ。

「自分が両親の介護をすべて担当したにもかかわらず、残された現金を分けるときに、自分よりも高額な現金を要求してきた。その後、関わりたくなかったので彼らの言うとおりに現金を分配して縁を切った」(66歳男性・富山県・相続財産500万円~1000万円未満)という厳しい意見もあった。

3)お金の使い込みや借金の発覚

被相続人が亡くなったあとに、親族のお金の使い込みや借金が判明するケースもあるという。生前の金銭管理を曖昧にしておくと、相続トラブルの火種になりやすいが、「妻が弟と揉めた。通帳を預かっていた弟嫁の使い込み。それでも弟夫婦は現金をもらおうとしている。現在進行形」(66歳男性・福岡県・相続財産3000万円~5000万円未満)という使い込みと配分に関するコメントもあった。

4)手続きを特定の人だけがやる

相続手続きで一部の相続人が手続きを独占して情報を開示しないことで、ほかの相続人の不信感を招くケースもあるという。「親族の相続手続きの時に、相続対象者が3名いるにもかかわらず、そのうちのひとりがすべての作業を抱え込み、遺産の合計金額がどの程度あるのかといった情報を一切開示せず。

ある日突然アポイントなしで一部を現金で直接手渡しに訪ねてきたが、手続きの進め方に対する疑問と不信感が拭えず、現在は絶縁状態」(51歳男性・埼玉県・相続財産500万円~1000万円未満)という体験談もあったが、情報を独占して進めると不信感が大きくなるということだろう。

5)亡くなった人が再婚していた

被相続人の再婚で前妻・後妻の子や連れ子などの利害関係が絡み、法的な取り決め以上に感情の対立が深まるケースもある。「父親が他界した時、母親が当然のように遺産相続について何も分けようとせず、お母さんが死んでから兄弟で分けなさいと一切の話し合いを拒否。 その割に父親名義の家の名義は、名義変更が面倒だったからか、変更の手続きもせず住み続けている。

母親が死ぬ頃には、父親の遺産はすべて母親に消費され、面倒な家の名義変更という負の遺産だけ残されることになる」(55歳女性・山口県・相続財産1億円以上)と自己中心的な行動がトラブルにつながるケースも多そうだ。

6)遺留分(いりゅうぶん)の請求

疎遠だった親戚が遺留分(最低限の相続権)を請求するケースもあるが、一見穏やかな関係でも「お金をもらえない」状況になった途端に主張してくるケースもあるようだ。遺留分請求は、法律で認められている正当な権利だが、親族間の溝を深める可能性もあるという。「普段あまり接点がなかった叔母が葬儀になって出てきて、自分の財産の遺留分を訴えてきた」(34歳女性・岡山県・相続財産500万円~1000万円未満)という意見があった。

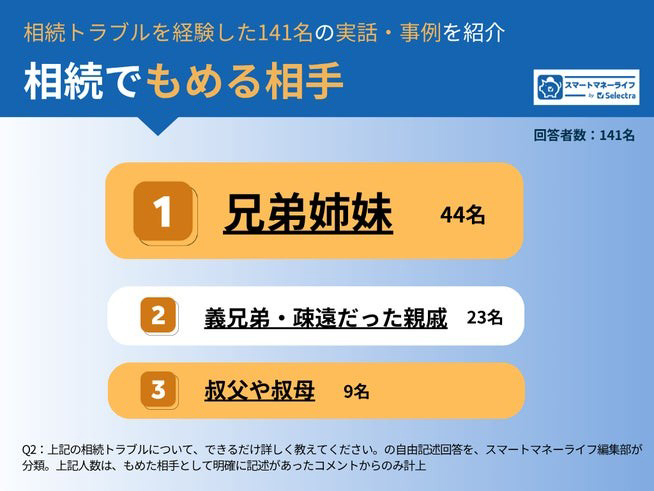

相続トラブル経験者141名がもめた相手1位は兄弟姉妹

リアルなトラブル体験談の内容を「誰ともめているのか」で分類すると、トラブル経験者141名中44名が「兄弟姉妹ともめた」と明確に回答しているという。コメントとしては「遺産相続の際、妹が一方的に父から口頭で配分を多めにと言っていたと主張したり、相続不動産も固定資産税の支払いを拒否したり、おおいに揉めて最終的には現在絶縁状態です」(65歳男性・大阪府・相続財産3000万円~5000万円未満)というコメントがあった。

兄弟仲が悪かったケースでは、「書類への記入、捺印が必要にもかかわらず、兄との連絡がとれなくて困った。面倒事を避ける兄は、故意に連絡を断ってくる」(50歳男性・岩手県・相続財産500万円未満)というコメントもあった。ほかにも疎遠だった親族が突然現れたり、親の兄弟である叔父や叔母との間に発生することもあるという。

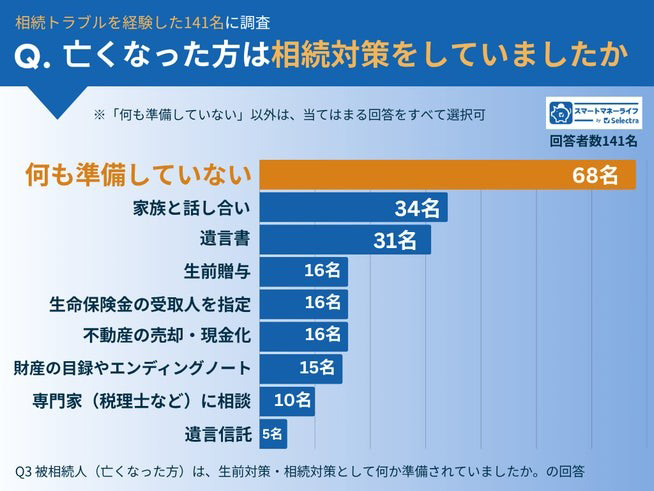

トラブル経験者の約半数は何も準備していなかったと回答

相続トラブルが起きた背景を探るために、被相続人の相続対策について質問すると、「何も準備していなかった」と回答した人が141名中68名(48%)もいたという。やはり相続トラブルの多くが準備不足に起因していたようだ。相続対策や生前対策を行っていたケースで多かった回答は、「家族との話し合い」(34名)や「遺言書の作成」(31名)だった。

被相続人が相続対策を行っていたにもかかわらず、相続トラブルが起こるケースもあるという。「何も準備していなかった」と回答した68名を除いた73名に質問すると、もっとも多かったのが「対策の内容が不十分だった」(35名)だった。2位は「感情的な対立・わだかまりがあった(兄弟姉妹の不仲・昔からの確執など)」(34名)だった。

被相続人が準備をしているつもりでも、実際には不完全であることが多いと推測できる。被相続人(亡くなった方)にやっておいてほしかったことについては、遺言書がなくてトラブルになったケースだけではなく、あった場合でも自筆遺言で内容が曖昧だったり、法的効力がなかったことが、もめる原因になることもわかったという。

今回の調査の監修を担当したファイナンシャルプランナーの吉野裕一氏は、「一般的に相続財産が多い家庭はすでに相続対策を講じており、じつは一般的な家庭ほど相続トラブルが起こりやすい傾向にあります。相続トラブルの代表例である「現金が少なく不動産が多い相続」では「代償分割の現金負担」がもめる原因になります。

対策として「生命保険金を活用し、不動産を相続する相続人を死亡保険金受取人に指定して代償分割用の資金を用意する方法」があります。しかし相続人全員にこの仕組みを説明していないと「不動産を相続する相続人に生命保険金まで相続されてしてしまう」と勘違いされ、財産分与の時にもめるケースがあります。

相続トラブルを防ぐためには、遺言や生命保険の活用など法的な備えとともに、家族全員が納得できるコミュニケーションを生前に取っておくことが大切です」とコメントしている。

今回の調査では、多くの被相続人が何も準備していなかった、もしくは準備が不十分であったことがわかった。調査結果をふまえて、調査を行ったスマートマネーライフ編集部は、相続トラブルを防ぐために「法的な効力を持つ相続対策」と「相続人全員が納得するための話し合い」を挙げている。

「法的な効力を持つ相続対策」は、公正証書遺言の作成/受取人を明確に指定できる「生命保険」の活用/証拠が残る「贈与契約書付きの生前贈与」/不動産を分割しやすい形に整備しておく「現金化・代償分割計画」などを行う。「相続人全員が納得するための「話し合い」」では、被相続人の意思を共有する場をつくる/相続人の理解を得て、不安を解消しておくを行う。

予測しにくい相続問題だけに、余裕があるうちに事前の準備をしておくことが重要だといえる。

アンケート調査概要

調査対象:相続トラブルを経験したことがある男女141名

調査方法:インターネット調査

調査期間:

スクリーニング調査:2025年7月28日(5000名)/本調査:2025年7月30日(141名)

調査機関:アイブリッジ

設問内容スクリーニング(n=5000)

1:あなた、またはあなたの配偶者は、親族から、土地・建物・預貯金などを相続した経験がありますか。相続の経験がある場合、家族間・親族間でトラブルはありましたか

2:相続の場面でどのようなトラブルがありましたか。詳しく教えてください

3:相続の場面でトラブルや揉めごとがなかった理由として考えられることは何ですか

4:何を相続しましたか

5:相続した財産の総額はどのくらいでしたか

設問内容本調査(n=141)

1:相続トラブルの種類について、当てはまるものをすべて選択してください

2:上記の相続トラブルについて、詳しく教えてください

3:被相続人は相続対策として何か準備されていましたか。当てはまるものをすべて選択してください

4:被相続人が生前に相続対策をしていたにもかかわらず、なぜトラブルが起こってしまったと思いますか。当てはまると思うものをすべて選択してください

5:被相続人が生前に相続対策をしていてくれたことで良かったと思うことはありますか

6:被相続人が生前に生命保険を活用して相続対策をしていたことで、良かったこと、良くなかったことはありますか。当てはまるものをすべて選択してください

7:相続トラブルを経験して、以下について感じることを教えてください

(1)自分やっておけば良かった、被相続人にやっておいてほしかったと感じる後悔

(2)将来、自分が備えよう、気を付けようと思うこと

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE