動物園写真家・動物園ライターの阪田真一が、いま皆さんに注目してほしい動物園や水族館。そこで暮らす生き物たちの魅力や、その園館の知られざる取り組みなどを取材し、皆さんにお届けする。

ここは、坂本龍馬の銅像が見下ろす土佐の海。

太平洋から押し寄せる荒々しい波が打ち寄せる桂浜。

日本の渚百選に選出されている高知県を代表する観光スポットである。

そんな浜辺には、小さな水族館がある。

それが今回紹介する『桂浜水族館』だ。

ここはいま水族館好きや水族館関係者の間でも一目置かれる一風変わった魅力を放っていると話題の水族館である。

そんな魅力に満ちた水族館の秘密を探求するため、桂浜を望む坂本龍馬の像に別れを告げ、キラキラとまぶしい波が寄せる桂浜へ降りていく。

桂浜の砂浜を通る遊歩道を歩いていると、水族館の入り口で営業中ののぼり旗を大きく振るピンクの影。

おや?どうやら「桂浜水族館」のマスコットガールがお出迎えしてくれているようだ。

「桂浜水族館」のアバンギャルドなマスコットガールが話題を呼んでいる。

出迎えてくれたのは、アバンギャルドなアイドル的存在――「おとどちゃん」だ。

彼女は2016年4月16日生まれのおひつじ座。

年齢のわりに、いや、年齢という概念そのものを飛び越えてしまったような存在感である。

一見すると、いわゆる“ゆるキャラ”のような風貌だが、目が合った瞬間、その印象は一変する。

どこか凛とした空気をまとい、ふとした仕草に品と気迫が宿っている。

彼女がふいに近づいてくると、まわりの空気がふわりと変わるのがわかる。

ざわついていた人の流れが少しだけ静まり、子どもたちの笑い声が弾け、大人の顔にも自然と笑みが浮かぶ。

その場に「おとどちゃんがいる」というだけで、空間そのもののテンポが変わる。そういう娘である。

彼女の活動はリアルの世界を越えて広がっている。

SNSでは日々心のこもった投稿を重ね、水族館での出来事や故郷高知の美しい風景、日常への温かな眼差し、そして人生への深い洞察が綴られる。

その一つひとつの言葉には確かな芯と温もりがあり、読む人の心に静かに寄り添う。

笑顔になったり、深く考えさせられたり、時には胸の奥まで響く感動を覚えることもある。

多くの人々が彼女の言葉に心を動かされ、「今日の投稿に勇気をもらった」「おとどちゃんに会えて嬉しかった」「涙が出るほど感動した」といった声がSNSにあふれている。

彼女はそうした一人ひとりの思いに、控えめだが真摯な姿勢で応え続ける。その誠実さが、人々の記憶に長く温かな印象を刻んでいくのである。

またその表現力は書籍というかたちにもなり、高知から鳴門海峡と明石海峡を渡り、兵庫県は神戸の繁華街にある、「ジュンク堂三宮店」でのサイン会も開かれた。

著書「桂浜水族館の極彩色な日々 海辺の小さな物語 」「桂浜水族館ダイアリー」

彼女に会うために集まった多くのファンは、サインの列に並ぶ合間にも、スタッフとの会話を楽しんだり、おとどちゃんとの記念撮影に嬉々として応じたりしていた。そこには堅苦しさはなく、むしろ「会いに来た」という感覚より、「久しぶりに会えたね」というような、ゆるやかで親密な空気が漂っていたのである。ファンの多くは実際に桂浜水族館へ足を運んだこともある人たちで、館内の様子や飼育員の方々の人柄をよく知っている人たちが多かった。この温かい雰囲気を生み出していたのも、そうした親しみやすさがあったからなのかもしれない。

ファンとの距離も驚くほど近い。

ファンミーティングが行われた「土佐清水ワールド 三宮中央通店」では、目線やしぐさで交流を交わし、まるで古い友人に再会したかのような親しさが漂う。ときには、高知県の娘らしく、ファンとともに酒を酌み交わす場面もある。おとどちゃんを囲んで、笑い、語らい、杯を重ねる――そんな集いは、ただのイベントではなく、なにかもっと“人と人との縁”に近しい時間なのだ。

言葉ではなく、場の空気そのものでつながっているような、そんな感覚がある。

おとどちゃんの活躍は、水族館の中だけにとどまらない。

大阪万博関連のイベント、高知県内のスーパーで行われたワンコインユーチューバーのステージ、小学校の遠足同行など、さまざまな場に登場し、そのたびに土地の人々と自然に溶け合っていく。水族館のマスコットでありながら、地域文化を伝達する“目に見える流行のような存在”でもあるのだ。

おとどちゃんは、桂浜水族館の看板娘であり、表現者であり、旅する案内人でもある。

マスコット、広報、キャラクター――そんな肩書きのどれでもあり、どれにも収まらない。

ただそこにいるだけで、ほんの少し、誰かの心の景色を変えることができる。

そんな力を持った娘である。

水族館に行く予定があるなら、ぜひ探してみてほしい。

いや、むしろ彼女に会うために足を運び、さらに水族館も楽しめばいいよね。

そう思わせるくらい、この娘は特別である。

推しに課金が止まらない!大人気の自分のペースでエサやり体験

桂浜水族館では、アシカやトド、ウミガメなどへの餌やり体験を来館者が好きなタイミングで、気軽に楽しむことができる。

しかも、それぞれの給餌場所にはスタッフがついていない。

すべてが、ちょっとユニークな「無人販売方式」で行われている。

たとえばアシカやトドの前には、クーラーボックスに丸々1匹のアジが入っている。その隣に置かれた集金箱に100円を入れると、1匹をトングで取り出して与えることができる。

差し出したアジを、トドやアシカがするりと泳いできてパクリとくわえる瞬間には、思わず息をのむ。

その動きの鋭さと、こちらの存在をちゃんと認識している反応に、「ああ、ちゃんと見られているな」と感じる。

ウミガメはアシカやトドとは少しスタイルが違う。

展示エリアの横に置かれた冷蔵庫の中に、魚の切り身が小さなカップに入っていて、それを100円で購入して与える仕組みだ。

こちらもトングを使ってプールサイドに差し出すと、ゆっくりと顔を寄せ、落ち着いた動きで受け取っていく。

しかし、その食いつく姿は全力である。

この「無人販売・セルフ餌やり」方式のおかげで、来館者は並ぶことも、時間を気にすることもなく、自分のペースで好きなだけ推しに課金できる。

財布に優しいとは言いがたいが、心にはとても優しい仕組みである。

誰にも急かされず、何度でもやってみたくなる。

気がつけば、集金箱に何枚も100円玉を落としていることだろう。

キャストたちへの餌やりばかりだと人間のほうもお腹がすいてしまう。

そんな人の為に海の家のようなお食事処が用意されている。

凝ったものは提供されていないが、シンプルなのに海の音と潮風を感じながら食べると格別に美味しく感じられる「漁師飯」などが用意されている。

こういう場所ではシンプルなものほど美味しく感じるものだ。

見られているのは、来館者のほうかもしれない――桂浜という“生き物の劇場”

桂浜水族館は、大きくはない。

けれど、そこは間違いなく“大きな劇場”だ。

そこで暮らしている生き物たちは、ただそこにいるのではない。

まるで舞台に立つキャストのように、来館者に視線を向け、反応し、その場にいることでしか味わえないコミュニケーションがある。

館内を歩いていればふと、気づけばトドの鋭い視線が来館者の動向を捉えられている。

悠々と泳ぐその姿には迫力がありながら、どこか優雅さも宿る。

アシカの子は、気のない素振りでちらりとこちらを気にしている。

その無防備さに、逆に心を射抜かれるような瞬間がある。

カワウソは音に反応し、振り向いて来館者をじっと見つめてくる。

そのつぶらな瞳に、思わず笑みがこぼれる。

“見る側”であるはずの水族館で、“見られる側”に立たされるこの距離感。

それが桂浜水族館の持つ、独特の親密さなのだ。

いっぽう魚類の展示に足を運ぶと、スッポンモドキの姿がある。

丸みのある甲羅と突き出た鼻先、ゆったりとした泳ぎ。

見る者の心を静かにほどいてくれる、不思議な存在感だ。

アカメは、光を受けて赤く光る目が印象的だ。

そのたたずまいからは、海の中にひそむ気配や奥行きを感じさせられる。

清流の魚・ヤマメの水槽では、ガラス越しにその姿を横からじっくり観察できる。

白と銀の模様が淡く輝き、静けさをたたえた存在感があるが、美味しそうである。

派手な演出がなくても、生き物たちが”そこにいる”こと自体が、この桂浜水族館という劇場の強さであり、記憶に残る理由となっている。

彼らはただ”展示されている”だけではない。

訪れる者の存在を敏感に感じ取り、ときに視線を返し、ときに近づき、関わろうとする。

そうした日々のひとコマが、自然な生活の一部として積み重ねられているのだ。

その生き生きとした姿は、来た者の心をつかんで離さない。

その背景には、彼らと共に過ごすスタッフたちとの日常に理由が確かに存在しているのだ。

個性が際立つキャストたちに愛情を注ぐ、オンリーワンなスタッフたちを深掘り

桂浜水族館の個性豊かなスタッフたちに、水族館での仕事の魅力や、生き物への思い、日々のエピソードについてたっぷり語ってもらった。ここでは、そのアンケートの回答をもとに、それぞれの素顔を紹介していく。

◎ 飼育学芸スタッフ:ベテラン飼育、POP解説板職人のフジさん 勤続年数:8年

飼育学芸員のフジさんは、フンボルトペンギンをはじめとするさまざまな動物の飼育を担当している。館内の掲示物づくりも手がけており、来館者が足を止めてPOPや解説板を読んでいる姿を見ると、「動物たちの魅力が伝わったかもしれない」と心の中でガッツポーズをしてしまうという。

法学部出身という異色の経歴を持つフジさんは、植物園や動物園で経験を積み、何度も門前払いを受けながらもこの業界に挑み続けてきた。そんな中で出会ったのが、今の職場である桂浜水族館の秋澤館長さんだった。厳しさの中にも温かさがある館長さんからは、「魚だけでやっていこう」と思っていた藤井さんに、ペンギンやカピバラといった動物の飼育の機会を与えられた。あの出会いが、自分の道を大きく拓いてくれたと振り返る。

思い出深い失敗談も少なくない。真冬の寒さの中、カピバラが脱走し、4時間かけて無事に捕獲した出来事は、今では後輩への大切な教訓となっている。また、餌を収穫中に鎌で足を切り、救急搬送されるというアクシデントもあったが、幸い後遺症は残らず、今では笑い話として語られるほどだ。

休日はプラモデル制作やソフビのリペイントなど、静かな趣味でリフレッシュ。かつては『ラブライブ!』のライブに足を運ぶ熱心なファンだったが、家庭を持ってからは、そっと陰から応援しているという。

初めて来た友人を案内するときは、まずペンギン舎へ。そこからアカメの展示へと誘い、桂浜水族館らしい魅力を伝えていく。フジさんにとって、この場所は「常に成長期」。人も動物も、日々進化し続ける現場に、確かなやりがいを感じている。

◎ 飼育スタッフ:データ整理の達人、しゅうじさん 勤続年数:2年

飼育スタッフのしゅーじさんは今、特に愛情を注いでいるのは「センネンダイ」だ。

「赤と白の縞模様がきれいなんですけど、それは子どもの頃だけ。大人になるとだんだん模様が消えて、薄いピンクの魚になるんです」

今飼育している子は、ちょうどその変化の途中。毎日成長を見るのが楽しみだという。

嬉しい瞬間は、体調を崩した生き物が元気になったとき。本当にもうダメかもしれないって思うような子が、餌を食べてくれて、元気に動き出すと、ああやってよかったなって。報われたような気持ちになったことを教えてくれた。

飼育員同士の仲のよさもハマスイの魅力。お互いに得意・不得意を補い合いながら成長しているという。

大学の研究室時代にExcelを使ってさまざまなデータと格闘してたことから「データ整理とか備品管理、アンタしかおらん」って館長に言われたときは、自身の経験に自信がついたそうだ。

休日はゲームを楽しむほか、水族館を巡る旅に出ることも。「のんびり電車に揺られながら、各地の展示を見に行くんです」

そんなしゅうじさんにとって、桂浜水族館は――「修行の地」であり、日々、生き物と向き合い、自分も鍛えられる毎日を、しっかり楽しんでいると話してくれた。

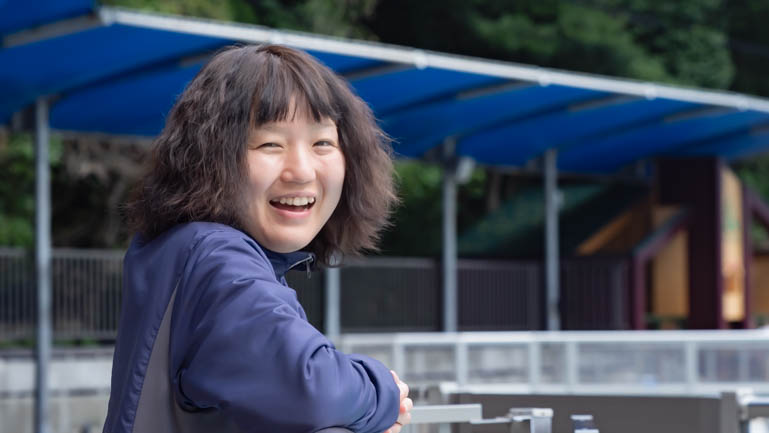

◎ 事務局スタッフ:ハマスイの情報発信基地のもりちゃん 勤続年数:9年

事務局スタッフのもりちゃんは、「動物担当ではないけれど、あえて言うなら“人”が担当」と語る。スタッフやお客様の一人ひとりを“生き物”として愛おしく感じているというまなざしには、温かな人柄がにじむ。

SNSで応援を続けてくれる人や、来館時に熱い想いを伝えてくれるファンから届くメッセージには、毎回心を打たれるのだそうだ。中でも、おとどちゃんのイベントで涙を流して喜ぶファンと出会った瞬間は、思わずもらい泣きしてしまうほど心に残っているという。

若いスタッフの柔軟な発想、先輩たちの受け継ぐスピリット、そして館長の何気ないひと言すらも、もりちゃんにとっては宝物。おとどちゃんと過ごす日々を「毎日が記念日」と語る姿に、仕事への深い愛情がにじんでいた。

そんなもりちゃんにとって桂浜水族館とは、「雨の森」のような場所。呼吸を整え、命にふれることができる、色とりどりで優しい世界なのだと話してくれた。

◎ 設備スタッフ:コツメカワウソ三兄弟を愛してやまない、しおんさん 勤続年数:1年

設備スタッフのしおんさんは、コツメカワウソの旅三朗に特別な愛情を注いでいる。兄の聖次朗よりも大きな体と食いっぷりの良さが魅力だという。動物たちのために自作したおもちゃや設備が、動物やスタッフ、来館者に喜ばれる瞬間が最大のやりがいだ。

制服を汚すことも多い日々のなか、ある日館長との会話で「つなぎがあれば便利やない?」と言われた直後、すぐにピンク色のつなぎが用意されたことに驚いたエピソードもある。こうした細やかな気配りが職場の雰囲気を温かくしていると感じているそうだ

館内の隠れた魅力として、ニンニク風味のアジフライ「ガリアジ」を挙げている。お酒と合わせるのがツウ好みの楽しみ方だ。

初めての友人を案内するなら、マスコットのモデルにもなったトドのプールを薦めるという。それはハマスイ自慢のヒレアシ類の魅力を伝えたいからだと笑顔で語る。

「一番“おもろい”水族館やと思ってます」。

そう語る彼の目には、今日も新たな工夫と挑戦が映っている。

◎ 飼育スタッフ:イシガキダイ推しのもえさん 勤続年数:1年

飼育スタッフのもえさんは、イシガキダイに特別な思い入れを抱いている。この魚は、自身が初めてPOPを作った担当でもあり、人懐っこい性格と日々成長していく姿がたまらなく可愛いのだという。そんな向井さんが「この仕事をしていて一番嬉しい瞬間」に挙げたのは、幼稚園の遠足で訪れた子どもに魚の名前を教えたときのこと。「おにいちゃん、いっぱい知っててすごいね」と言われた一言が胸に残り、思わず抱きしめたくなったと笑顔で語ってくれた。

また、働く仲間についても「ハマスイのスタッフは、間違いはきちんと指摘し、いいところはしっかり褒めてくれる。相談にも親身になってくれて、毎日元気をもらっている」と話す。その中心にいるのが秋澤館長で、「皆のお母さんのような存在」だという。採用理由を尋ねた際に、「顔とか頭じゃなくて、人柄と人情が良いからやよ」と言われたことが、今も大きな支えになっているそうだ。

休日は古着巡りや釣り、自然を感じるドライブで気分転換。日々の感性を磨くことも忘れない。そして、もえさんがこの場所を一言で表すなら「ハザードマップもまっピンク」。それは、騒がしくも温かく、濃密でにぎやかな日々を過ごしている証なのだと語ってくれた。

◎ 飼育スタッフ:現在、事務職研修中のてぃーちさん 勤続年数:3年

飼育スタッフ兼、現在事務職を修行中のてぃーちさんは、かつて中学校の理科教員として10年間、生徒たちと向き合ってきた異色の経歴を持つ。その経験を活かし、今では専門学生や職場体験の受け入れなどにも携わり、若い世代とのやり取りにやりがいを感じているという。

生き物好きで、大学時代は動物学を学んでいた。教員としての節目を迎えたある年、「桂浜水族館の募集を見たとき、もし縁がなければそれまで」と応募。見事採用となり、今に至る。現在は生き物の担当を外れているが、事務所で飼っているフナムシに密かに愛情を注いでいる。ダンゴムシの仲間である彼らの生態を、いつか来館者にも伝えたいと笑顔で話してくれた。

館長については「給与明細に毎回手書きのメッセージを添えてくれる人」と語り、その心配りに感銘を受けているという。休日はひとりカラオケやランニング、さらには居合や棒術の稽古と多趣味。そんな彼にとって桂浜水族館は、「愛すべき職場」。その一言に、てぃーちさんの静かな情熱が込められていた。

◎ 飼育スタッフ:カリフォルニアシカ担当のふーちゃん 勤続年数:1年

飼育スタッフのふーちゃんは、担当はカリフォルニアアシカのケイタで、その大きさやツンデレな性格が魅力だという。仕事で一番嬉しい瞬間は、ヒレアシの赤ちゃんが離乳の段階を順調に進み、体重も計算通りに増えたときだそうだ。

お客様との心温まるエピソードとしては、売り餌のサバのイベントで、同郷の方が追加で体験してくれたことが印象に残っているという。チームの力を感じた瞬間でもあったとのことだ。

秋澤館長については、「子どもの目線ばかり考えなくていい」という言葉が心に残っていると話す。展示も子どもの視点は大事だが、それにとらわれすぎずに考えるよう促され、納得したという。

前職は調査・測定・分析の会社で働いており、ここハマスイではロードセル式体重計や熱電対式検温器の仕組みを知る唯一のスタッフだという。その知識が修繕に役立ち、ここでは意外と重宝されているそうだ。また、ヒーローショーの悪役経験や日本中をバイクで旅した経験もあり、お客様との会話に役立っているという。

転職のきっかけは北海道での離婚後、バイク旅中に高知で求人を見つけたこと。若い頃の失敗談には、ペットショップ勤務時代にサンゴが溶けてしまったことを挙げた。休日はDIYやキャンプ、PC組み立てなど多彩にリフレッシュしている。

初めて来た友人には、トドの「ニコ」や「なでしこ」、「ケイタ」の可愛らしい姿、光るアカメの目を紹介し、桂浜水族館の魅力を伝えている。ふーちゃんにとって、ここは「やりたいことをやらせてくれる場所」だと笑顔で話してくれた。

◎ 飼育スタッフ:アカハタの人懐っこさに魅了されている、りゅうせいさん 勤続年数:2年

飼育スタッフの菊池竜晟(ニックネーム:りゅーせい)さんは、アカハタという魚を担当している。普段は水槽の底でじっとしているが、人が近づくと餌をねだるように寄ってきて、興奮すると体色が鮮やかな朱色になる──そんなギャップがたまらないと、その魅力を語ってくれた。

彼にとって職場の魅力は、「若手中心で堅苦しさがなく、柔軟なアイデアを出しやすい環境」であること。なかでも秋澤館長の存在は大きく、「厳しさと優しさを持ち合わせた人で、若手を導いてくれる存在。けれど仕事終わりには気軽に話せる“お母さん”のような人」だと、親しみを込めて話す。

若手時代の思い出としては、ハロウィンイベントで仮装したまま司会を務めた際、被り物のせいで台本が読めずパニックになった失敗談を、今では笑って振り返る。

また休日は釣りに出かけ、釣った魚を水族館で展示できることを「至上の喜び」と語るほど、仕事との境目すら楽しんでいる様子が印象的だった。職場をひとことで表すと「変(もちろん褒め言葉)」──その言葉には、個性と自由を心から楽しんでいる彼らしい愛情がにじんでいた。

◎ 飼育スタッフ:オットセイのナガックーから絶大の信頼を寄せられる、ゆうだいさん 勤続年数:3年

飼育スタッフのゆーだいさんが愛情を注いでいるのは、ミナミアメリカオットセイの「ナガックー」。人工哺育で育てているこのオットセイは、甘え上手で、ゆーだいさんが姿を見せると真っ先に駆け寄ってきて、膝の上で眠ることもあるという。その相思相愛の関係は、まるで長年の家族のようだと嬉しそうに語ってくれた。

職場について尋ねると、「桂浜水族館は自分にとって“大きな家”のような場所」と即答する。なかでも秋澤館長の存在は大きく、「仕事でも、私生活でも、よく面倒を見てくれて、本当にお母さんみたいな存在」と笑顔で話す。そんなあたたかい環境のなかで働けることに、心から感謝しているという。

また、休日は16年間続けているサッカーでリフレッシュ。仕事終わりに練習に向かうことも多く、「筋肉痛のまま働くのが逆に気持ちいい」と語るほど、その生活スタイルすら楽しんでいる様子だった。日々動物たちと、そして仲間たちと向き合う毎日を、彼は全力で駆け抜けていると話してくれた。

◎ 事務局スタッフ:ハマスイのイベント企画の魔術師、ひかるんさん 勤続年数:4年

事務局スタッフのひかるんさんは、普段はイベント企画やお客様対応を担当している。自身の企画が成功し、お客様に喜んでもらえたときは「つい心の中でガッツポーズしちゃいます」と話す。リピーターが増えることも大きな喜びだという。

前職は物流機器メーカーで、そこで得たバーコードの知識が、お土産ショップのレジ導入に役立ったそうだ。「バーコードのことなら任せてください」と胸を張る姿が印象的だった。

若手時代の思い出として、クラウドファンディングの担当経験を挙げる。「支援してもらうためにどうしたら喜んでもらえるか、毎日考えました。完成したカワウソ舎を見ると当時の達成感や苦労がよみがえります」と振り返る。

秋澤館長については、「スタッフ一人ひとりをよく見て、できたことは褒め、反省すべきことはきちんと指摘してくれる、母親のような存在です」と信頼を寄せる。

また、ハマスイの隠れた楽しみとして「フードストアのおばちゃんの土佐弁丸出しの接客」があり、「どっぷり高知を感じられます」と笑顔で教えてくれた。

ひかるんさんにとって、桂浜水族館は「ほぼ実家」のような存在だ。

◎ 事務局スタッフ:赤い目のアカメの視線に惹かれている、ともちゃん 勤続年数:1年

事務局スタッフのともちゃん。担当の生き物はいないが、特にアカメの目のかっこよさには惹かれているという。

仕事で嬉しい瞬間は、お客様から「楽しかったです!」と声をかけられたり、自分が制作したポスターを褒められたりしたときだ。特に印象に残っているのは、ハマスイOBの盛田さんへのお手紙を募集した際、北海道から直接切手シートまで添えてお手紙を届けてくださったお客様の優しさに驚き、感動したことだ。

若いスタッフが多い中、ともちゃんは年上であるにもかかわらず親切に接してもらえることをありがたく感じている。動物に優しい人は人間にも優しい、そんなチームの温かさを語る。

秋澤館長については、「お客様の目線を常に考えながらも、ハマスイらしさを伝えるバランス感覚がすごい」と羨望のまなざしを向ける。

前職はデザイン関係の仕事で、現在のポスターやPOP制作に役立っている。ハマスイの門をたたいた理由は、海辺の自然豊かな環境で働きたいという想いと、水族館が幅広い世代に楽しんでもらえる職場だと感じたことによる。

常日ごろから周囲のサポートに感謝しているというともちゃんの休日はヨガや高知の図書館でリフレッシュを図ることだ。

ハマスイの魅力は「エサやり体験パラダイス」。気軽に楽しめる体験が何よりだと語り、隠れた楽しみとしてフードストアの「からあげ」と「ガリアジ」の美味しさを教えてくれた。彼女にとって桂浜水族館は、「ほぼ海」のような存在である。

◇ 働く人が輝くから、生き物たちも生き生きときらめく。ここで働く人が輝くのには理由がある

桂浜水族館の生き物たちがいきいきと輝いているのは、日々それに向き合うスタッフたちが、のびのびと自分らしく働けているからにほかならない。アンケートから見えてきたのは、失敗も糧にしながら笑い、悩みながら工夫し、それぞれの個性と経験を持ち寄って動物たちと向き合う姿だ。チームで支え合う関係性、前職のスキルを活かす柔軟な発想、そして時には飼育とは関係のないところにも「この水族館らしさ」を感じ取る感性――そうした積み重ねが、生き物たちの元気を支えているのである。

その土台となっているのが、「人」を信じ、まっすぐ向き合う館長の存在だ。アンケートの節々には、その人柄や言葉に支えられてきたスタッフたちのエピソードがいくつもあった。人が安心して育ち、挑戦できる職場には、必ず誰かのまなざしがある。桂浜水族館の今をかたちづくる、そのまなざしの主に、次の項ではじっくりと迫っていく。

人が育てば、生き物も微笑む――館長の“人を信じる力”

桂浜水族館の館長・秋澤志名(あきざわしな)さんに、新しい仲間を迎える際に大切にしていることを尋ねると、「最近の履歴書は、どのコを見ても同じで、あまり役に立たないです」と笑う。だからこそ、まず見るのは顔写真と字の丁寧さやクセで、面接では水族館という枠にはまらない質問や雑談で「人間性」を見ることが多いという。

「学歴がよくても人間性がよくないとチームワークが崩れます。知識や技術は入社してから身に着けることが出来ますが、愛嬌や人間性は持って生まれたものだったり育った環境だったりするので、今から培われるものではないので大事にみることが多いです」と言い切る。そのためか、「どのようなタイプの人を採用しても、なぜか個性派ばかりになっていくのは不思議な現象です」とも語る。

スタッフの「これをやりたい!」という自主性については、「やりたいことはよっぽどのことでない限りOKをします」と秋澤さん。「やりたいことが難しかっても、やってみて難しさを体験しないと、やらせてくれない理由がわからないし、不満にもなると思うので。考えること、実動すること、成功も失敗も本人がやらないと他者にも伝えられないですし、経験値は絶対になる」と信念を持つ。自身も、経験上上司や先輩にNOと言われて出来なかったことがあり、その時は反発もしたが、その経験が今の考えにつながっている。

最近、特に印象に残っているのは新人3名の成長だ。叱られることで学び、成長する若者もいるという。「叱られると動けなくなる若者もいれば反発する若者もいますが、叱られることで成長する若者もいます。本人は全く気にしていないというか、叱られることで学ぶことが多く、気づきがあり、わかりやすいとの感覚だそうで、短期間でぐっと成長して、いまでは業務を依頼することが多くなりました」と話す。さらに、「明日やるから担当ね!一緒に考えて準備してやろう!」と急遽実施に向けて動いたこともあり、そのスタッフは当日よくやり遂げたという。秋澤さんは「人柄、人間性の良さゆえに乗り越えられているのでしょう。私は『愛すべきアホ』とよく口にしますが、『アホ』は最高の褒め言葉だと思っています」と目を細める。

意見がぶつかるときは、「言いたいことを言える環境づくりが必要」と秋澤さん。スタッフ同士で話し合い、合点がいかない場合は館長に相談に来ることもある。言いにくいことは誘導して話し出せるように持っていき、時には年上のスタッフが間に入って対処することもあるという。「紐ほどきをするのも私の役目かと思っています」と述べる。

秋澤さんにとってスタッフは「仮想家族といいますか、もうひとつの我が家」だ。創業者の永國が網元で、従業員はみな家族として寝食を共にしていたことが背景にある。「じぃじがいて、おかんがおって、兄弟げんかしたり、仲介するのが先輩だったり。仮想家族の立ち回りが出来ているのもうちならではでしょう」と話す。中には環境になじめないスタッフもいるが、それもまた家族として受け入れているという。「みな、かわいくて、ステキで、たまに憎たらしくて、でも愛おしい存在です」と笑う。母の日にはスタッフがいろんなアプローチでお祝いし、「実の子よりもスタッフの方が労わってくれました。涙しそうになりながらも、必死にこらえて、笑って『ありがとう』を言いました」と振り返る。

年齢も性格も違う個性派たちが支え合い成長し合いながら、同じ屋根の下で働く。そうした空気がハマスイにはある。

秋澤館長の人を信じる力が、その礎となっている。

おとどちゃんは桂浜水族館を象徴する存在だった

桂浜水族館は、人を信じる気持ちが静かに循環する場所である。館長の信念がスタッフに受け継がれ、スタッフの愛情が生き物に注がれ、その生き物たちが来館者の心を動かす。この連鎖が、ここにしかない温かな空気を生み出している。

その象徴が「おとどちゃん」である。彼女は、生き物のようにいきいきと動き、スタッフのように寄り添い、来館者のように水族館を楽しむ。館内外で人々の心に自然と触れ、桂浜水族館の魅力そのものを体現している。

桂浜水族館は今後も進化を続けていくだろう。しかし、どれほど変化しても、この場所が持つ本質的な魅力が揺らぐことはない。

ぜひ公式SNSやおとどちゃんの著書を手に取ってみてほしい。そして、いつか桂浜の地を訪れ、自分の「好き」から桂浜水族館の世界を体験してもらえたなら幸いである。

【取材先】

・桂浜水族館 (HP)

〒781-0262 高知県高知市浦戸778

TEL:088-841-2437

Twitter (LINK)/ YouTube(LINK)

Instagram(LINK)/ note(LINK)

【写真/記事】

・動物園写真家 / 動物園ライター 阪田真一(HP)/

Twitter (LINK)/ Instagram(LINK)

/ note(LINK)

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE