2021年度からスタートし、参加校の累計は1万校を超える「ガンプラアカデミア」。

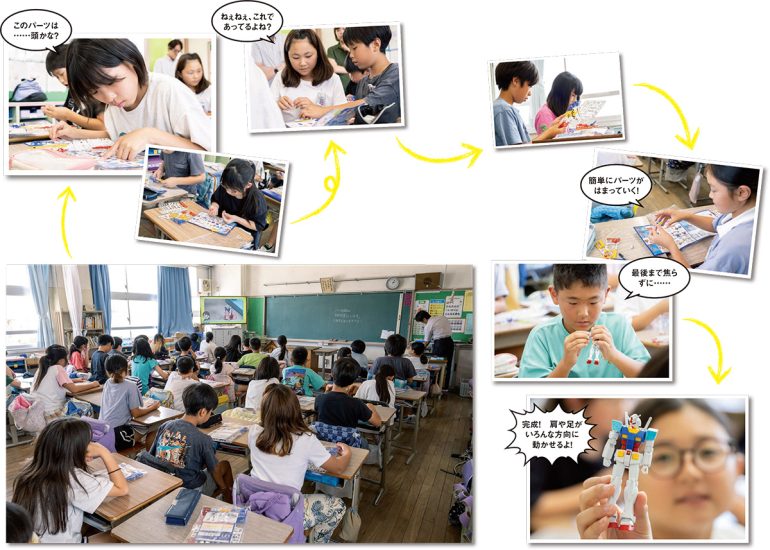

ガンプラを楽しく作りながら〝学び〟につながる授業というが、いったい何が行なわれているのか──アカハナのようにDIME編集部員が足立区立東伊興小学校に潜入した。

足立区立東伊興小学校

染谷直人先生

ワイシャツの下には、フリーダムガンダムなどがプリントされたTシャツを着用し、児童たちにも披露。ガンダム愛で授業にも熱が入る。

実際にガンプラを作る授業で先生はなにを教える?

「ガンプラアカデミア」とは教室で動画を視聴した後、実際にガンプラを作る授業パッケージだ。動画ではプラモデルを作る工場の仕事を学びつつ、ものを作る仕事の楽しさや、プラスチック廃材の再利用についてサステナブルの視点での学びも盛り込まれた教材となっている。実際に取り組んだ足立区立東伊興小学校5年生担任の染谷直人先生に話を聞いた。

「ものづくりの授業というと図画工作ですが苦手意識を持つ児童もいます。そういう子もガンプラを作ってみて『ものづくりって楽しいな』って感じてくれたのではないでしょうか。理解して作り上げるという達成感や成功体験を味わういい機会になったと思います」

ほかの教科につながる素敵な姿にも気づいたという。

「ガンプラを完成させたいという思いがあるからこそ、しっかりと説明書を読み、組み立てていました。常日頃から授業の中で、問題文をしっかり読みなさいと声をかけていますが、なかなかそうはいかない児童も。しかし、そういう子たちが説明書を読み、周りの力を借りず、自分の力でやり遂げようとする姿が見られた。うれしい気持ちになりましたね」

染谷先生は今回初めてガンプラアカデミアに取り組んだというが、導入へのハードルが低かったことも印象的だったそう。

「講師の方をお呼びするわけではなく、教員だけでできるシステムを構築してくれているのは、スケジュールが組みやすくてありがたいですね。ほかの教員も興味津々でした。このような外部の力をお借りした体験型学習は非常に子供たちの成長に有意義だと考えています。子供たちには学校の中で従来の座学だけではなく、様々な経験をさせてあげて視野を広げてもらいたいですから。将来この経験が生かされるとうれしいですね」

作るガンプラはコレ!!

『ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム』

パーツは部位ごとにまとまっているため見つけやすく、工具が不要で、簡単にパーツが取り外せる。作成すると10cmほどのサイズになる。ガンプラアカデミア用に作られた特別なキットであるため市販はされていない。

作る手順を動画で説明。ガンプラ作りに取り組む前の最終チェック

に、みんなの表情は真剣そのもの!

ガンプラ作ってみてどうだった?

医師に聞いた!ガンプラ製作が脳にもたらす意外な効果

杏林大学

名誉教授・古賀良彦さん

精神科医で脳研究の第一人者。2021年の「第2回ガンダムカンファレンス」に登壇し、ガンダムというコンテンツと人間の脳について解説。

人間の脳には「前頭葉」という部位がある。ここを発達させる手段として、ガンプラのようなものづくりは非常に有効といえるでしょう。人間の脳は部位によって機能が分かれています。例えば物を見るのは後頭葉、空間認知能力は頭頂葉が担当。重要なのは、自分が得た情報を集め、目的に沿ってプランを立て的確な行動をとることです。それを担うのが前頭葉。感情のコントロールをしたり、物事を認知し、考え、新たなものを創造したりするといった、高度な精神活動を司る重要な部位なのです。

では、ガンプラ作りがなぜいいかというと「視覚」で確認し、「感触」を確かめ、どこから「組み立てる」かという「計画」を立て「実行」に移す……この過程で前頭葉が活性化されるのです。さらに〝どうやればうまくいくか〟といったことを考えて形にするという、意欲から創意工夫をすることも前頭葉を育てていきます。それだけではなく、友達と相談しながら作業することも、コミュニケーション能力を使うので、脳へのいい刺激に。そして、頭で考えながら手を動かす作業であるということも、脳の活性化につながりますね。

ガンプラアカデミアは小学校5年生を対象にしています。11~12歳くらいというのは、推論や理屈で物事を考え、正しい行動に移したり、自分中心の考えから他者の立場を考慮できるようになったりする時期。子供の成長過程を考えても、この時期に前頭葉の発達を促せるガンプラ製作にチャレンジするのはとても意味のあることだと思います。

取材・文/田村菜津季 撮影/羽田 洋

©創通・サンライズ

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE