英国発のスマホブランドとして、今、日本で徐々にその存在感を高めているのがNothing Technologyだ。同社のNothing Phoneは、背面が透明でLEDが点滅するという独自の仕掛けを採用しており、デザイン感度の高いユーザーの人気を集めている。直近では、楽天モバイルとタッグを組んで販路を拡大し、日本での展開を加速させている。

そんなNothingは、メインブランドとは別に「CMF by Nothing」というサブブランドも展開しており、スマホもラインナップしている。日本でも、初代モデルの「CMF Phone 1」を販売。7月には、その後継機の上位モデルにあたる「CMF Phone 2 Pro」を展開している。メインブランドのNothingとは方向性が異なるものの、そのデザイン性の高さは健在。

色や素材、仕上げという言葉の頭文字から取った「CMF」という名のとおり、上質かつクラフト感のあるデザインを採用する。とは言え、いくら凝った外観でも、使い勝手が悪ければスマホ本来の目的を果たせない。日本ではまだ展開し始めたばかりのため、その実力が十分浸透しているとは言いづらい。そこで、同モデルを実際に使い、操作感やカメラ画質、独自機能の利便性などを検証した。

特徴的ながら受け入れやすいデザイン、大型で滑らかなディスプレイ

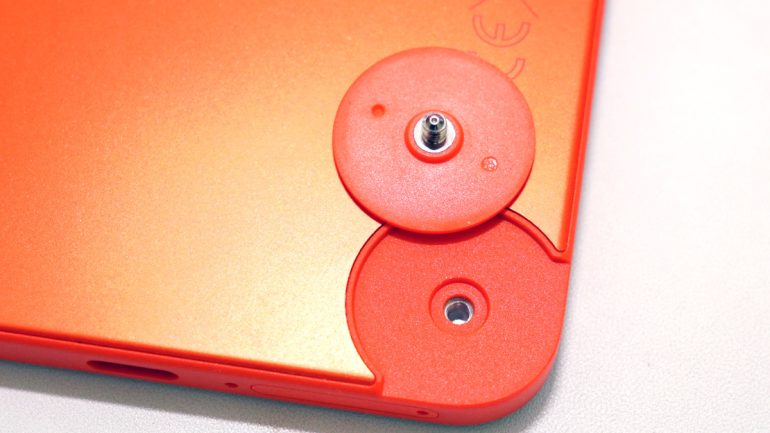

透明なカバーと光で背面を彩ったNothingほどパンチのあるデザインではないが、そこはNothing。CMF Phone 2 Proも、一般的なスマホとは一線を画すデザインに仕上がっている。特徴的なのは、同系色で処理を変えたツートン仕上げになっている背面だ。試用したオレンジは、上半分が粒度の高いややザラっとした質感なのに対し、下半分は金属調に加工されている。

同系色でまとめられているため、派手になりすぎず、かと言って個性が足りないというわけでもない、ほどよい塩梅のデザインに仕上がっている。背面にむき出しになったネジも、さり気ないあしらいながら目に留まるポイントになっている。下部のダイヤル状のパーツもアクセントになっている。1つ1つの要素にそこまでの派手さはないが、組み合わせでCMF Phone 2 Proらしさを醸し出している印象。

少々残念なのは、背面のネジが単なる飾りになってしまった点だ。先代の「CFM Phone 1」のときには、実際にこのネジを外して背面のパネルを着せ替えることができた。見た目のためだけでなく、そこにネジが存在する目的があったというわけだ。結果としてカスタマイズできる要素が減ってしまったのは、同モデルのコンセプトを踏まえる少々残念なところと言えるかもしれない。

一方で、背面のダイヤル状のパーツは回転させて外すことが可能。ここには、公式サイトで販売されているストラップやスタンドを取り付けることができる。ケースなしでもこうしたオプションを取り付けられる仕掛けはおもしろい。オプションが2種類なのは少々寂しいため、ぜひ拡大してほしいところ。デザインのバリエーションがほしいのはもちろん、ストラップやスタンド以外の用途もほしい。

前面のほとんどをディスプレイが占めるという点は、他のスマホと同じ。ミドルレンジモデルながら、ディスプレイは6.77インチと大型。有機ELのため発色もいい。ただし、このサイズだと片手操作できる範囲は限定される。画面上部のボタンなどにタッチしたいときには、無理せず両手で使うといいだろう。そのぶん、映像の迫力がある。置きながら動画を見たり、ビデオ会議に参加したりすることが多ければ、上で挙げたスタンドを取り付けておくといいかもしれない。

このディスプレイはアダプティブリフレッシュレートに対応しており、最大で120Hzまで描画の速度が向上する。そのため、ミドルレジでありながら、スクロールさせた際の滑らかさは十分。Webサイトの閲覧やSNSアプリを使う程度であれば、ハイエンドモデルとさほど変わらない操作感だ。安価なスマホはこの辺のチューニングがおざなりになっていることもあるが、ことCMF Phone 2 Proに関しては、使用への不満がほとんどなかった。

ミドルレンジの中では優秀なカメラ、AIの機能も実用的

カメラも、ミッドレンジモデルの中ではがんばっている方だろう。メインの広角カメラは5000万画素のセンサーを採用しており、暗所でもきれいな写真が撮れる。夜景撮影時にナイトモードが機能したのか、シャッターが切れるまでに時間がかかることはあったが、仕上がりはいい。さすがに解像感は落ちるが、800万画素の超広角カメラも搭載している。

超広角と広角。超広角は解像感が落ちるが、広角カメラはバランスのいい仕上がりだ

この価格帯のスマホとして珍しいのは、望遠カメラも搭載していること。焦点距離は35mm判換算で50mmになり、広角カメラからの倍率は2倍にとどまっているため実用性にはやや疑問符もつくが、画素数が5000万画素と高く、切り出しも可能。そのため、4倍など、より高倍率のズームをする際に活躍する。

1倍と20倍。20倍だと粗が出てくるものの、等倍で画面に表示するならギリギリ許容できるクオリティ。2倍望遠カメラがあるため、ここまで寄ることができる

望遠カメラにデジタルズームを掛け合わせることで、最大20倍のズームが可能だ。さすがに20倍まで拡大してしまうとデジタルズーム特有の粗が目立ってくるが、単純に引き伸ばしているわけではなく、超解像処理のようなものをかけている。そのため、文字なども思いのほかクッキリと写っている。ミドルレンジスマホでここまで撮れれば十分と言える。

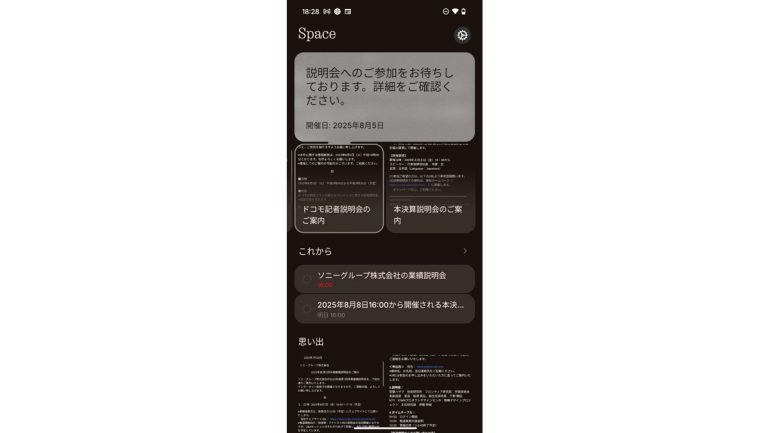

機能面では、NothingがAIの新しい使い方と提案している「Essential Space」もおもしろく、かつ実用的だ。これは、スクリーンショットや写真をテキストや音声とともに貯めておくための場所。側面に搭載された「Essential Key」をワンクリックするだけで、サッと立ち上がり、スクリーンショットを保存できる。

肝心なのは、保存したスクリーンショットや写真の中身をAIで解析し、自動的に各種提案をしてくること。先々の予定が書かれたスクリーンショットを登録すると、ToDoリストが自動で作成され、その際にやっておいた方がいいことをさり気なく教えてくれる。解析の精度も比較的高く、スケジューラーとしても重宝する機能だ。

筆者も試しに、ここ2週間程度の間に届いた発表会のお知らせメールを開き、かたっぱしからEssential Keyで登録してみたが、その中身に沿って、時系列でToDoを作成してくれた。メールの文面の中に情報解禁日や申し込みの締め切りなどが混ざっていると、それらを分解してToDoにしてくれる点も便利。手動でカレンダーに登録する手間が省けて、非常に実用的だ。

おサイフケータイや日本の周波数にも対応、意外に高いコストパフォーマンス

このEssential SpaceとEssential Keyは、4月に発売された「Nothing Phone(3a)」で導入されたもの。Nothingブランドではないが、CMF Phone 2 Proにもしっかり受け継がれている。少々残念なのは、これを別のデバイスから参照できないことだ。Googleカレンダーであれば、PCやタブレットからでも開けるが、Essential Spaceの情報はCMF Phone 2 Proからしか見ることができない。そのため、予定を確認するために、わざわざスマホを手に取る必要がある。

また、簡単にスクリーンショットや録音ができることの裏返しとして、間違ってEssential Keyを押してしまう問題がある。これは、サイズが近い電源キーの下に配置されているからだろう。CMF Phone 2 Proは、右側面、音量キーが左側面にあるが、どちらか一方のキーをその下に移すだけでも誤操作が減る気がする。慣れの問題はあるが、直感的に操作できるようなもう一工夫がほしい。

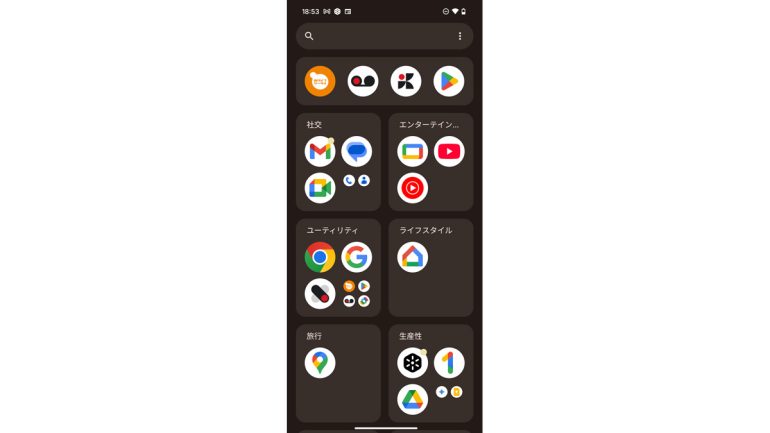

AIはEssential Space以外にも活用されている。アプリ一覧(ドロワー)の自動分類が、それだ。β版という位置づけながら、これを使うとアプリがジャンル別のフォルダに入れられ、目的のものを探しやすくなる。もちろん、AndroidのためGeminiにも対応。電源キーを長押しすると、すぐに立ち上げることができる。

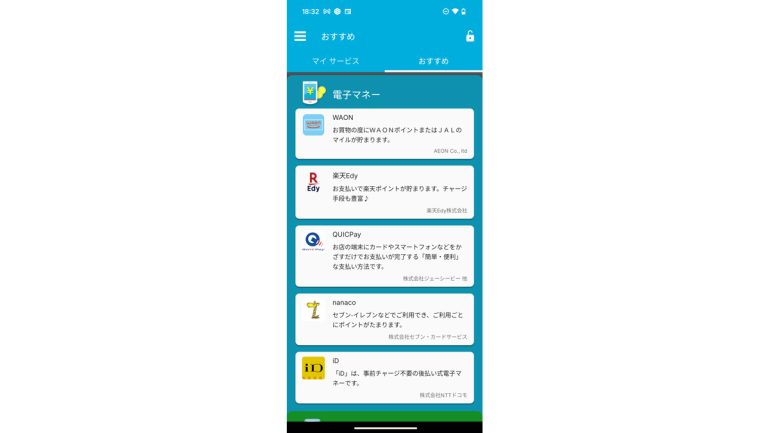

ミドルレンジながら基本性能が充実しているところも、見逃せないポイントだ。CMF Phone 2 Proからは、おサイフケータイに対応。モバイルSuicaやiDなどの各種電子マネーをきちんと利用できる。CMF Phone 1では、ドコモやauのプラチナバンドに非対応だったが、この点も改善された。この2社から回線を借りるIIJmioでも販売されているだけに、周波数対応は評価できる。

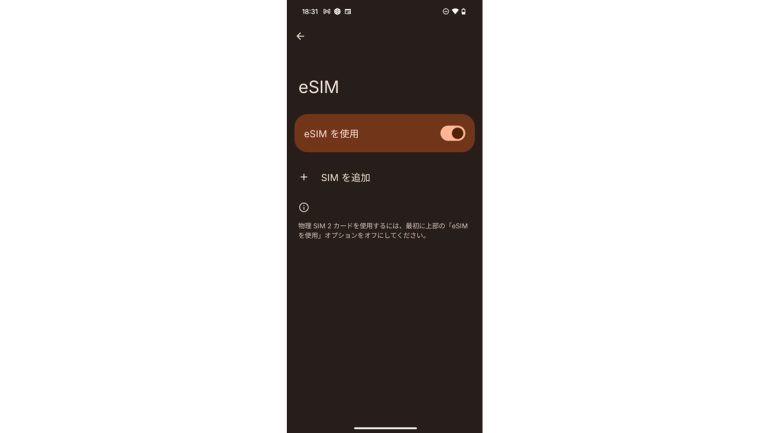

さらに、日本版のみeSIMにも対応しており、デュアルSIMでの利用が可能だ。2つ目のSIMは、物理SIMかeSIMのどちらかを選択できる仕様になっており、柔軟性も高い。このおかげで、海外旅行などの際に海外用eSIMをインストールしたいというシーンにも対応できるようになった。

基本性能が充実しており、カメラやレスポンスも十分だが、価格は4万7800円に抑えられている。デザインがよく“高見え”することもあってか、価格がフィーチャーされることは少ないが、実は競合のモデルと比べてもコストパフォーマンスは高い。仮にこのデザインがなかったとしても、十分戦っていける端末と言えるだろう。人とは違った選択肢を求める人はもちろん、高コスパなミドルレンジスマホを求める人にも、お勧めの1台に仕上がっている。

文/石野純也

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE