毎年夏がくると、納涼企画でお化け屋敷が開催されたり、怪談を特集した記事が組まれたりする。

そこに出てくるのは大半が、人間が死んで化けた「幽霊」だ。他方、古来より親しまれてきた「妖怪」は影が薄いような印象がある。果たして彼らはどこへ消えたのだろうか?

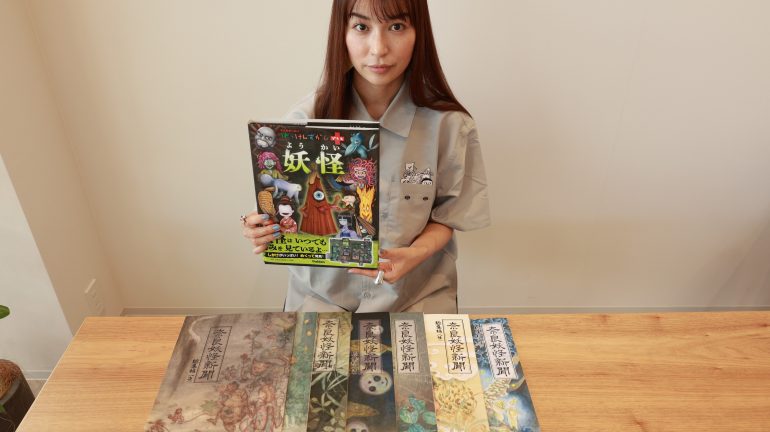

……と思っていたら、令和の現代も妖怪は健在だという。そう語るのは、妖怪文化研究家の木下昌美さん。「むしろ、今も妖怪は増え続けています」と言う木下さんに、妖怪文化研究という仕事と妖怪の今についてうかがった。

書籍化からツアーガイドまで。多岐にわたる妖怪文化の研究

――妖怪文化研究家という職業は、多くの人にとってなじみがありません。どんなお仕事をされているのですか?

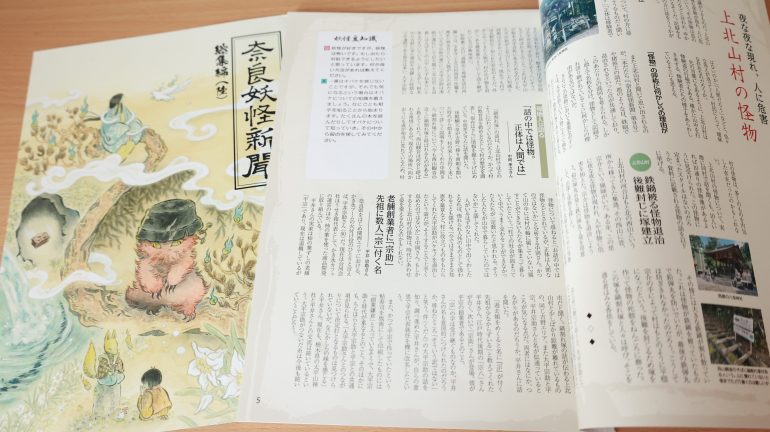

様々な文献を調査し、現地を探訪して、妖怪とはどのようなものかを探ります。9年前から、毎月1回「奈良妖怪新聞」という電子新聞を出していて、研究結果をそこで発表しています。1年が終わったら、総集編としてその年の新聞をまとめて紙版で発行しています。

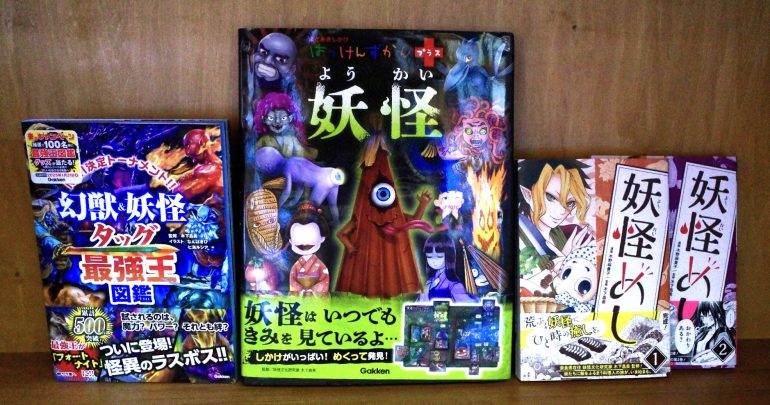

また、妖怪をテーマにした書籍の監修もしています。例えば、2年前に刊行された『はっけんずかんプラス 妖怪』は、「しかけ」をめくると妖怪が出てくる趣向になっていてヒットしました。

監修は、編集の段階で妖怪のイラストや解説の間違いがないかチェックし、どのように修正するかを伝えるのがメインです。妖怪は、人間が生んだ架空の存在ですが、伝承された長い歴史があり、姿や習性についてもそれなりに確立されたものがあります。現代向けに多少の改変はあっても、妖怪ごとに大事な特徴はあるので、そこはおさえておきます。

もう1つはツアーガイドです。地元奈良の旅行会社が、穴場的なところを巡るツアーを企画しています。最近の例ですと、天狗が住んでいたという杉の木や、白粉婆(おしろいばばあ)という妖怪の逸話が残る場所を訪ね、解説した。不思議な話は夏がぴったりだったのですが、今は暑すぎでしょうか、春と秋に催行されることが多いです。

そのほか単発のお仕事としては、各地のカルチャーセンターなどで妖怪をテーマとした講座を開くなど、いろいろなことに取り組んでいます。

大学院でも妖怪を研究

――いつ頃から妖怪に興味を持つようになったのでしょうか?

幼い頃から興味がありました。当時、「まんが日本昔ばなし」というアニメ番組がありました。そこでは、しばしば妖怪が登場するので、毎回観ていました。

地域の図書館には、水木しげるの漫画が置いていてよく読みました。中でも『のんのんばあとオレ』という水木先生の少年時代をもとに描いた本がすごく好きでした。中学時代は、京極夏彦先生の小説がお気に入りでした。

そんな感じで、妖怪への興味を持続させたまま、大学の文学部に進学し、そこでも国文学の一分野として妖怪を研究し始めました。大学院の修士課程に進んでも、妖怪を追究しましたね。博士課程へ進むことも考えましたが新聞社に就職しました。でも、すごくブラックな企業だったので、2年半で退職しました。

その頃、妖怪に関するブログを書いていて、それを読んでくれた人から、「妖怪に関する記事を寄稿してほしい」といった依頼が時々ありました。「奈良妖怪新聞」も、もとはそういうかたちの依頼で始めたものです。

現代においても根付く妖怪文化

――ちょっと前から、幽霊が出てくる実話怪談がブームのようになっていますね。書籍もたくさん出ていますし、YouTubeチャンネルでもいくつか見かけます。幽霊に比べて、妖怪の出番は減っているのでしょうか?

幽霊や、そうしたものが登場する実話怪談と妖怪をどこで線引きするか、差別化するか、しないかといったことも難しいテーマであると思います。実話怪談はより身近に感じられる、想像しやすいという点から、昨今人気を集めているのかもしれません。

そうした中にあって、妖怪の出番が減っているという訳ではないと思います。

妖怪が登場する漫画というと、水木しげる先生の作品がすぐに思い浮かぶことでしょう。しかし水木作品に限らず、例えば私が大好きな高橋留美子先生の作品にも多数登場します。鬼を描いた、吾峠呼世晴先生の『鬼滅の刃』も大ヒットしています。

実写の映像作品でも、1968年公開の映画『妖怪大戦争』や、2011年のテレビドラマ『妖怪人間ベム』などが挙げられます。

インターネットの世界だと、匿名掲示板などで誰かが言い出した怖い話に尾ひれがついて、流行する場合もあると思います。コロナ禍に流行したアマビエは、もともと江戸時代に生まれた妖怪ですが、SNSで発信されて大きく広まりました。

いまはカッパを調査中!奥深い歴史が生んだ妖怪が面白い

――今後の展望としては、そうした現代の妖怪も研究していくのでしょうか?

機会があればとは思いますが、今のところ現代の妖怪については調べていません。

どうしてこんな妖怪が今に伝わるのか……謎は多いけれど、調べればいろいろ出てくる。それが妖怪文化研究の面白いところです。現代よりも少し時代が古い方が、資料もたくさんあって、調べやすいのではないかと思いますし。

また、これからは、今住んでいる奈良県だけではなくて、故郷の福岡県の妖怪も探求したいです。手始めにカッパを調査していますが、奥深くて興味は尽きませんね。

お話を伺った方:木下昌美さん

妖怪文化研究家。奈良女子大学大学院人間文化研究科(現・人間文化総合科学研究科)博士前期課程修了。2015年より妖怪文化研究家として活動を開始。電子新聞「奈良妖怪新聞」を発行するほか、書籍の監修やツアーのガイドなどを務める。

奈良妖怪新聞発売所

取材・文/鈴木拓也

公家タクシー、SPタクシーに心霊ツアー!?三和交通が攻めた企画に挑戦するワケ

海外からのインバウンド需要がますます過熱し、日本のおもてなしが注目されているなか、朝廷に仕える貴族である“公家”のような衣装をまとったドライバーがお出迎えをして…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE