2025年8月11日は「山の日」。日本は国土の約4分の3が山地や丘陵地。登山は、こうした起伏に富んだ日本の自然を楽しむことができる代表的なレジャーの一つだ。

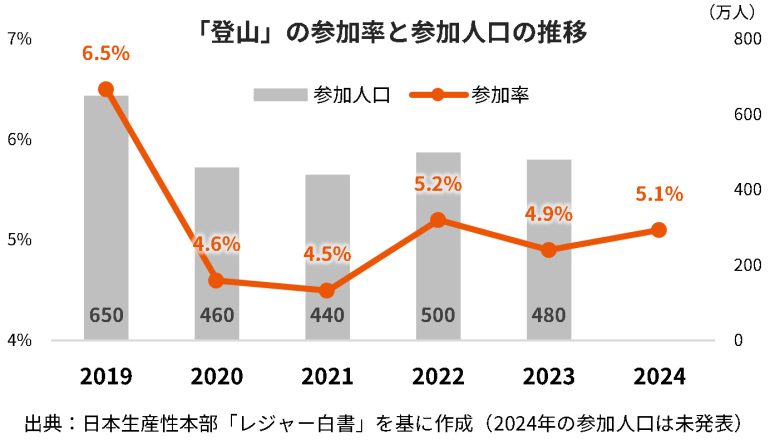

公益財団法人日本生産性本部の「レジャー白書」によると、登山の参加人口は、新型コロナウイルス感染拡大で落ち込みを見せたものの、2022年以降は再び増加傾向になっている。

そして近年、登山人口が増加傾向にあるが、年1回以上登山をする人のうち約8割を占めるのが、山歩きを気軽に楽しむ“ゆる登山勢”だ。

そこでKDDIは、全国の20代~60代の男女500人を対象に「ゆる登山とスマホに関する調査」を実施したので、結果を紹介しよう。

※本記事では、縦走や宿泊を伴わず、重装備を必要とせずに気軽に登山やハイキングを楽しむことを“ゆる登山”と定義。

40代以上は自然との親しみ、若い世代は“映え”!登山やハイキングを気軽に楽しむ“ゆる登山勢”が約8割を占める

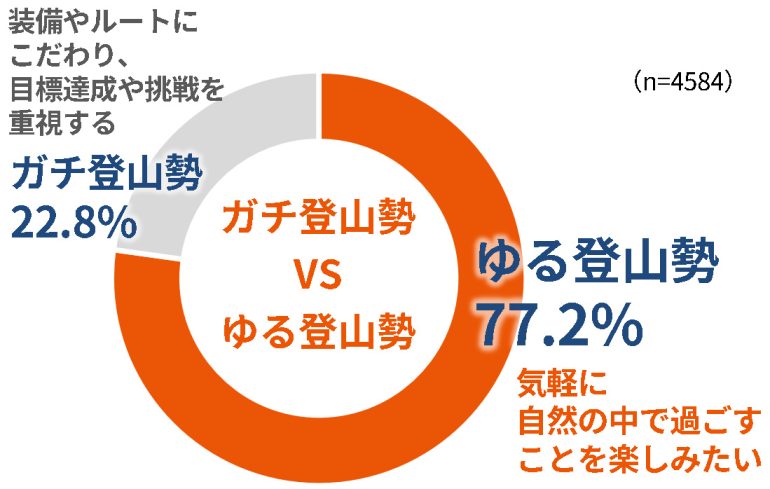

本調査を実施するに当たり、年1回以上、登山やハイキングに行く人に、その志向を尋ねたところ「気軽に自然の中で過ごすことを楽しみたい(ゆる登山勢)」が約8割(77.2%)であったのに対し、「装備やルートにこだわり、目標達成や挑戦を重視する(ガチ登山勢)」と回答した人は、約2割(22.8%)にとどまった。

この結果から、登山やハイキングを楽しむ人は“ゆる登山勢”が多くを占めることが明らかに。

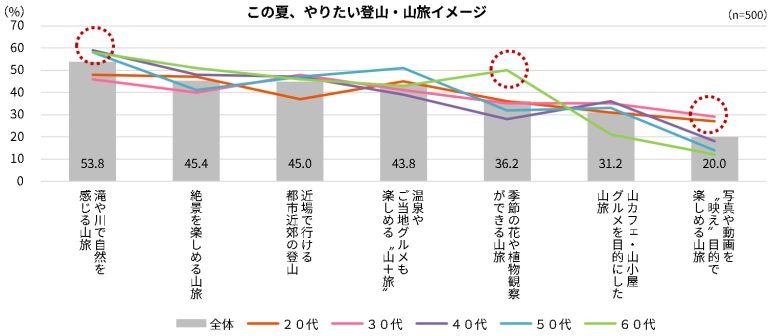

以下は、ゆる登山を志向する500人※(以下、ゆる登山勢)への調査結果だ。今年の夏にやりたい登山や山旅のイメージを尋ねたところ、全体では「滝や川で自然を感じる山旅」(53.8%)、「絶景を楽しめる山旅」(45.4%)が上位となった。

この結果を年代別で見ると、「滝や川で自然を感じる山旅」と回答した割合は40代以上で高く、また、60代は「季節の花や植物観察ができる山旅」も突出して高いことがわかる。

一方、20代・30代の若い世代で見ると、「写真や動画を“映え”目的で楽しめる山旅」が他の年代と比較して高い結果となった。

これらの結果から、年齢を重ねるほど自然と親しむ登山・山旅を好み、若い世代は、“映え”も楽しむ傾向が明らかに。

※年1回以上~月2回未満登山・ハイキングに行き、楽しみ方として「気軽に自然の中で過ごすことを楽しむ」ことを志向する人。

ゆる登山に欠かせないスマホ、若い世代は“共有重視”の傾向も

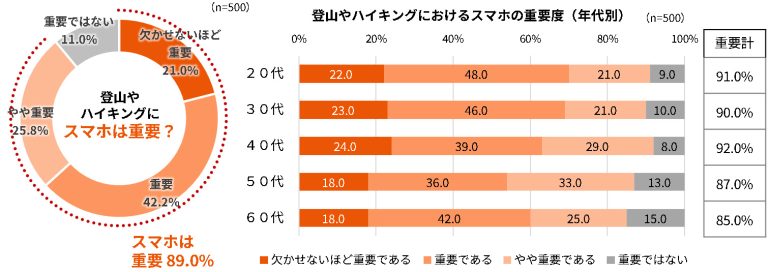

ゆる登山勢に、登山やハイキングにおけるスマホの重要性を尋ねたところ、「欠かせないほど重要である」と回答した人は、2割以上(21.0%)にも及び、「重要である」「やや重要である」と回答した人と合わせると、約9割(89.0%)が「スマホは重要」と答えた。

この結果を年代別で見ると、全ての年代が約9割であったことから、あらゆる年代にとって登山やハイキングにスマホが欠かせないアイテムであることが分かった。

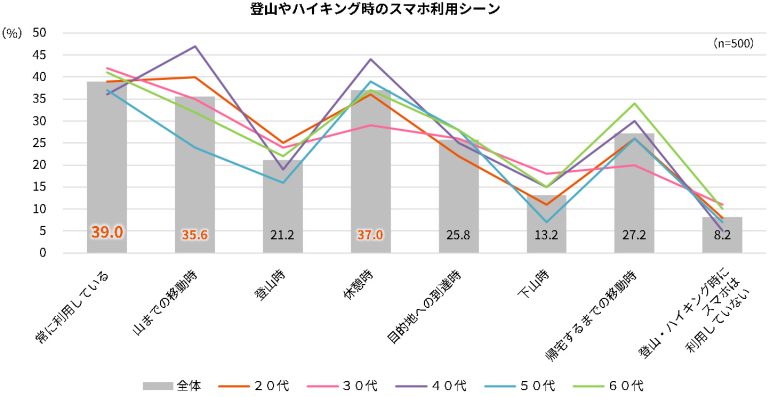

実際、どのようなタイミングでスマホを利用しているかを尋ねたところ、「常に利用している」(39.0%)がトップスコアに。年代別で見ても全ての年代が35%を超え、年齢的に大きな差は見られなかった。

また、「休憩時」(37.0%)や「山までの移動時」(35.6%)も4割近くとなり、山旅のあらゆるシーンでスマホが利用されていることが明らかに。

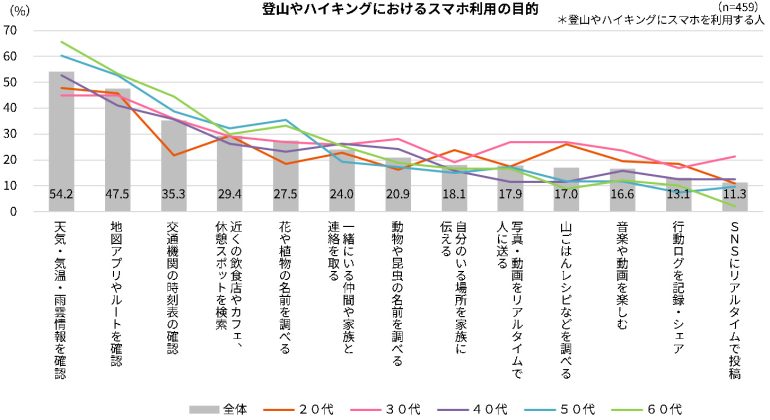

登山やハイキングでスマホを利用していると回答した人に、どのような目的でスマホを利用しているかを尋ねてみたところ、全体で最も高かったのは「天気・気温・雨雲情報を確認」(54.2%)、次いで「地図アプリやルートを確認」(47.5%)、「交通機関の時刻表の確認」(35.3%)という結果であった。

年代別で見ると、 50代・60代では、全体平均の上位2項目のほか、「花や植物の名前を調べる」などで全体平均を上回っている。

一方、20代・30代は、「山ごはんレシピなどを調べる」が平均を約10ポイント上回ったほか、20代は、「自分のいる場所を家族に伝える」や「行動ログを記録・シェア」が平均を5ポイント以上上回り、30代では「SNSにリアルタイムで投稿」「写真・動画をリアルタイムで人に送る」が約10ポイント上回った。

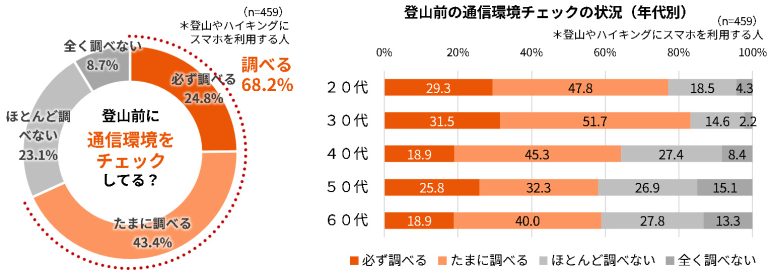

世代を問わず、ゆる登山に欠かすことができないスマホだが、登山前に通信環境を「必ず調べる」と回答した人は、4人に1人(24.8%)であった。

「たまに調べる」と回答した人と合わせても7割以下(68.2%)にとどまり、3割以上(31.8%)が通信環境を「調べない」(「ほとんど調べない」「全く調べない」計)と回答。

回答結果を年代別で見ると、20代・30代は「調べる」(「必ず調べる」「たまに調べる」計)と回答した割合が高く、40代以降で急激に回答割合が減少し、50代以降は4割以上が「調べない」という結果に。

ゆる登山でも油断は禁物!9割以上が圏外を経験、約3割がスマホの電波がつながらずヒヤリハットを経験

山間部では、携帯電話の基地局を設置できる場所が限られていたり、周辺に電気が通っていないことなどの理由から基地局の設置が難しく携帯電話が通信圏外になることも。

また、電波は樹木にぶつかると弱まるため、周囲を高い木々や山に遮られた登山道では電波がつながりにくくなることがある。

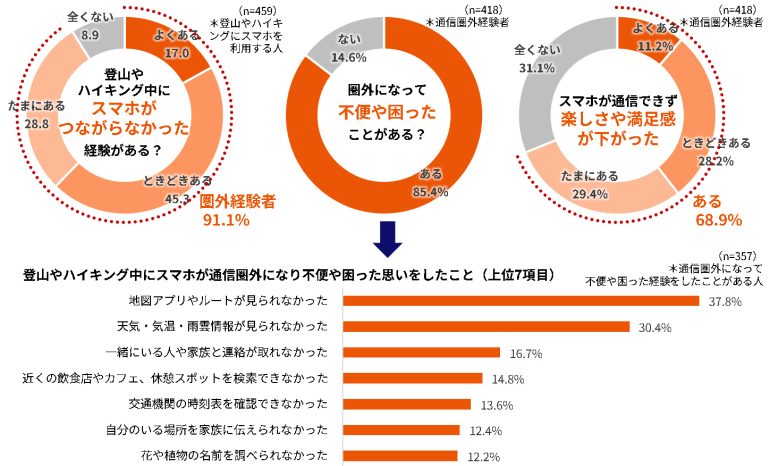

ゆる登山勢に、これまで登山やハイキング中に「スマホ(の電波)がつながらなかった経験があるか」を尋ねたところ、9割以上(91.1%)が「ある」(「よくある」「ときどきある」「たまにある」計)」と回答した。

経験した人のうち、8割以上(85.4%)の人がなんらかの不便や困った思いをしていることが判明。具体的には、「地図アプリやルートが見られなかった」(37.8%)や「天気・気温・雨雲情報が見られなかった」(30.4%)が上位に挙がった。

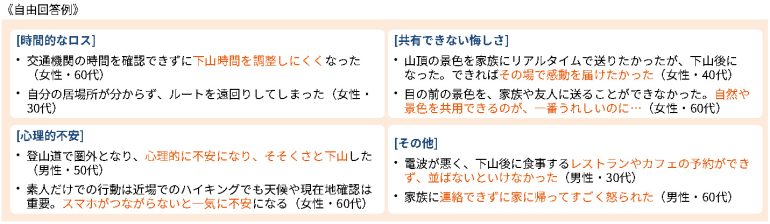

自由回答からは、時間のロスや心理的不安を感じた声も聞かれたほか、山の景色を家族や友人とリアルタイムで共有できず、今の感動を届けられない悔しい声も上がっている。

また、「スマホが通信できず(登山やハイキングの)楽しさや満足感が下がった(「よくある」「ときどきある」「たまにある」計)」と回答した人も、約7割(68.9%)に及んだことから、スマホの通信環境が、登山やハイキングの満足度と大きく関係していることが明らかに。

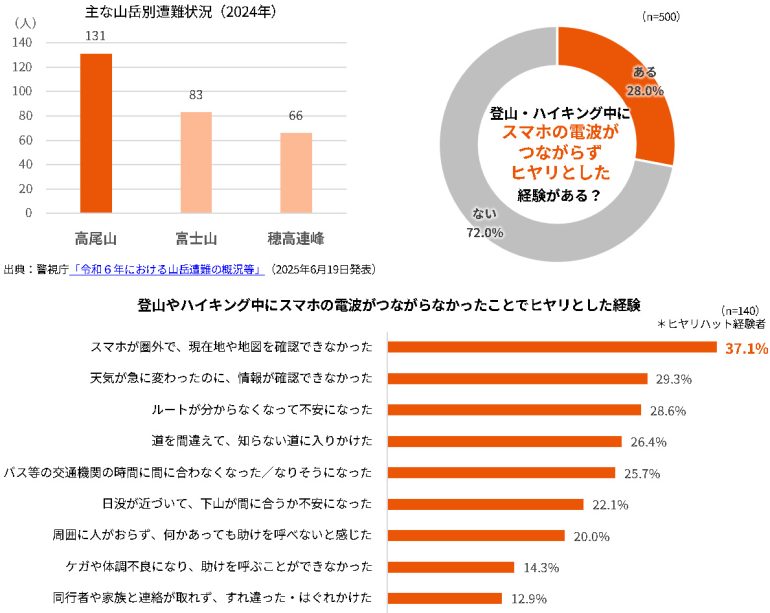

低い山だからといって、遭難リスクが少ないとは言えない。警察庁が、今年6月に発表した、山岳遭難の統計によると、2024年には東京都八王子市の高尾山で131人が遭難した。

この数字は、富士山の83人や、3000メートル級の山が連なる北アルプス・穂高連峰の66人より多い数字だ。

ゆる登山勢に、過去の登山・ハイキング中にスマホの電波がつながらなかったことでヒヤリとした経験があるかを尋ねたところ、約3割(28.0%)の人が「経験がある」と回答。

その具体的な内容について尋ねると、「スマホが圏外で、現在地や地図を確認できなかった」(37.1%)がトップスコアになったほか、天気の情報や登山ルートの不安や道の間違えなどが上位に挙がった。

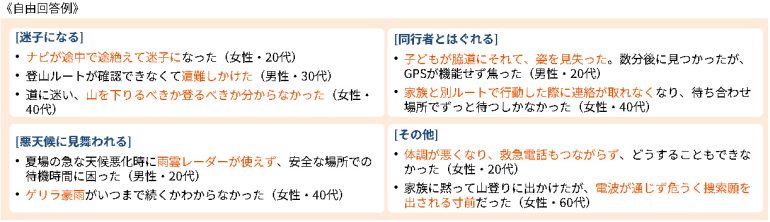

自由回答からは「登山ルートが確認できず遭難しかけた」など生死に関わるような体験や、「子どもの姿が急に見えなくなり焦った」など、数々のヒヤリとする体験が挙がっている。

調査概要

「ゆる登山とスマホに関する調査」

実施時期:2025年7月24日(木)~7月25日(金)

調査手法:クロス・マーケティングQiQUMOを利用した調査

調査対象:20代~60代のゆる登山を志向する男女500人(各性年代50人)(ゆる登山層抽出のためのスクリーニング調査対象は28,604人、うち年1回以上登山・ハイキングを行う人は4,584人)

※構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

関連情報

https://www.au.com/mobile/service/starlink-direct/

構成/Ara

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE